我是a血型老公是b血型;ab型血为什么叫贵族血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-20 20:50:02

作为A型血与B型血的结合产物,AB型血在人类进化史中具有特殊地位。从遗传学角度,A型与B型基因均为显性,当个体同时携带这两种基因时,其红细胞表面会同时表达A、B两种抗原,形成独特的AB型血。这种血型的出现晚于其他血型,最早可追溯至亚欧大陆农耕民族与游牧民族的基因融合阶段,因此AB型血也被视为人类迁徙与文明交融的生物学见证。

AB型血的基因组合使其成为唯一能同时兼容A、B抗原的血型系统。根据奥地利医学家兰德斯坦纳的研究,AB型血在输血中被称为“万能受血者”,因其血浆中不含抗A或抗B抗体,可接受所有血型的红细胞输入。这种生理特性不仅赋予其医学价值,更成为“贵族血”称谓的重要依据——在医疗资源匮乏的历史时期,AB型血的兼容性意味着更高的生存概率。

稀有性与文化象征的双重属性

全球范围内,AB型血人群仅占2%-5%,在中国这一比例约为7%。稀有性使其被赋予神秘色彩,例如日本文化中认为AB型血者兼具理性与创造力,欧洲皇室血统研究中亦发现AB型血在贵族群体中的集中分布。这种文化建构虽缺乏科学依据,却深刻影响着社会认知,甚至衍生出“血型决定论”的民间信仰。

从历史维度看,AB型血的稀有性可能与其基因形成机制相关。研究表明,AB型血的稳定遗传需要父母双方分别携带A、B基因,而早期人类社群中A、B基因的地理分布存在明显差异。例如,东亚农耕民族以A型为主,蒙古高原游牧民族则以B型为主,两者的交融为AB型血的出现提供了必要条件。这种基因碰撞的偶然性,进一步强化了其“珍稀血型”的社会印象。

医学优势与争议并存的现实处境

现代医学研究发现,AB型血人群存在独特的生理特征。其免疫系统对细菌感染的抵抗力较强,某些研究还显示AB型血者神经系统反应速度较快,在应激状态下能保持较高决策效率。2024年《现代生物医学发展》的研究指出,AB型血人群可能存在凝血功能异常风险,心血管疾病发病率亦高于其他血型。这些矛盾特征表明,所谓“贵族血”的优势具有相对性。

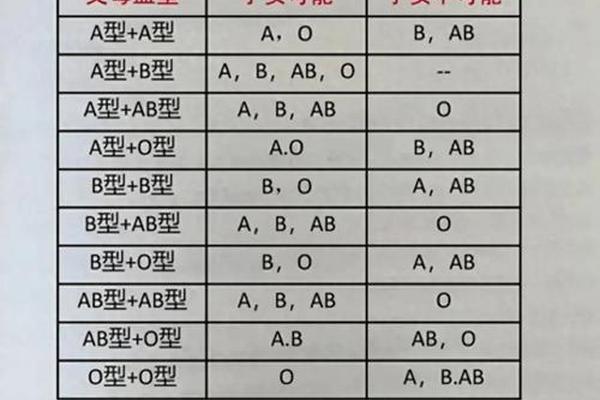

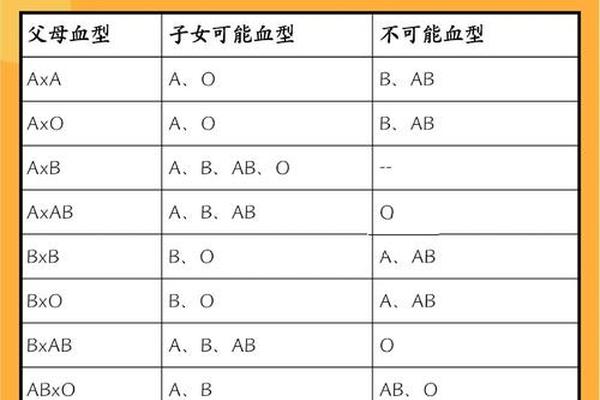

在遗传学层面,A型与B型夫妻生育AB型子女的概率为25%。但需注意,若父母存在CisAB型(等位基因A、B位于同一条染色体)或类B抗原等罕见变异,可能打破常规遗传规律。例如1964年波兰某家庭中AB型母亲与O型父亲诞下AB型子女的案例,正是CisAB型血遗传特性的体现。这些异常现象提示,血型系统远比传统认知复杂。

A型与B型家庭的遗传多样性

从A型(基因型AA/AO)与B型(基因型BB/BO)的婚配组合来看,子女可能呈现A型(25%)、B型(25%)、AB型(25%)或O型(25%)四种血型。这种多样性源于ABO血型系统由三个复等位基因(IA、IB、i)控制的特性。值得注意的是,O型血的出现需要父母双方均提供隐性i基因,因此A型与B型夫妻生育O型子女的现象,实际上揭示了基因重组的基本规律。

在亲子鉴定领域,血型遗传规律曾被广泛应用,但现代DNA检测技术已取代其地位。2005年《中国输血杂志》记录的类B抗原案例显示,某些肠道疾病可能导致血型检测误差,造成亲子关系误判。这警示我们,血型作为遗传标记存在局限性,需结合更精准的基因检测手段进行综合分析。

AB型血的“贵族”标签本质上是生物学特性、文化建构与历史偶然性共同作用的产物。其基因多样性带来的医学优势与潜在健康风险,折射出血型研究的复杂性。对于A型与B型血家庭而言,理解血型遗传规律既有助于消除亲子关系误解,也能更理性看待血型文化的社会影响。

未来研究应着重于三方面:其一,深化血型基因与疾病易感性的关联性研究;其二,探索CisAB型等罕见血型的分子机制;其三,构建跨学科的血型文化研究体系,破除伪科学认知。正如遗传学家赵桐茂所言:“生命的奥秘远超血型遗传表的简单概括,科学正是在不断突破既有认知中前进。”唯有保持科学理性,方能真正理解血型系统蕴含的生命密码。