冯友薇血型a(a+型血型)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-21 08:13:02

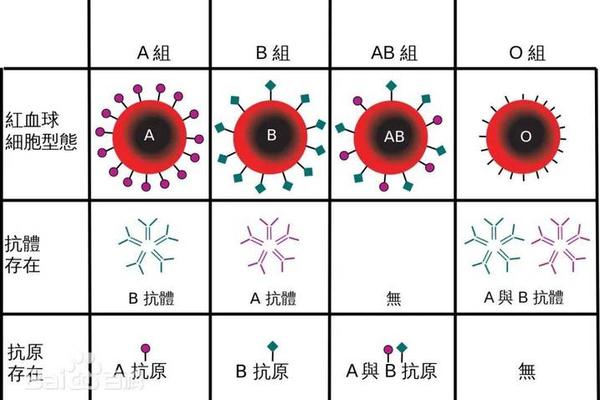

人类对血型与健康关系的探索已跨越一个多世纪,ABO血型系统作为个体遗传特征的重要标识,不仅关乎输血安全,更与疾病易感性存在微妙关联。以冯友薇的A+型血为例,这种携带A抗原的红细胞表面特征背后,隐藏着复杂的免疫调控机制与健康风险图谱。通过整合近年多项大规模研究数据,我们得以窥见A型血群体在特定疾病中的生物学特殊性,以及如何在现代医学框架下实现精准健康管理。

健康风险的科学解读

2022年《Neurology》杂志发表的研究揭示了A型血与早发性中风的显著关联。通过对17,000名中风患者和60万健康人群的荟萃分析发现,A型血人群在60岁前发生中风的风险比其他血型高16%,其机制可能与促血栓因子水平升高有关。凝血因子Ⅷ和血管性血友病因子(VWF)在A型血个体中的表达量普遍高于O型血,这些分子通过促进血小板聚集和内皮功能障碍,为血栓形成创造了病理基础。

然而这种风险具有明显的相对性。上海交通大学25年队列研究显示,A型血人群消化道癌症风险较其他血型增加12%,特别是胃癌和结直肠癌的发病率显著升高。这种关联可能源于A抗原与幽门螺杆菌的结合效率差异,该病原体被世界卫生组织列为Ⅰ类致癌物,其与胃黏膜的黏附能力在A型血群体中增强。但需要强调的是,这些风险系数绝对值仍处于较低水平,环境因素对疾病发生的贡献率高达70%。

代谢特征的独特表现

ABO血型系统与代谢调控的关联在近年研究中逐渐显现。A型血人群血清胆固醇酯转运蛋白(CETP)活性较O型血降低15%,导致高密度脂蛋白代谢效率下降,这可能解释其动脉粥样硬化风险增加的现象。北京安贞医院药学部的研究证实,非O型血人群静脉血栓栓塞发生率是O型血的2.09倍,而A型血在该群体中占比达38%。

在糖代谢领域,妊娠期糖尿病(GDM)研究提供了新视角。虽然O型血与GDM关联性更强,但A型血孕妇的空腹血糖波动幅度较AB型血人群高20%,这种差异可能与ABO基因调控的炎症因子表达谱有关。值得关注的是,A型血个体的肿瘤坏死因子-α(TNF-α)基线水平较O型血升高12%,这种慢性低度炎症状态可能是连接代谢异常与癌症风险的分子桥梁。

精准预防的实践路径

针对A型血的健康管理需建立多维度防御体系。在营养干预层面,建议增加富含ω-3脂肪酸的食物摄入以平衡促炎状态,同时补充维生素K2增强凝血调节能力。日本学者提出的"血型适应性饮食"虽缺乏循证依据,但其强调的植物蛋白优先原则与A型血人群胃癌风险防控存在逻辑契合。

在医学监测方面,建议A型血群体将血管内皮功能评估纳入常规体检,通过血流介导的血管舒张检测(FMD)早期发现血管异常。对于40岁以上人群,每三年进行胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ比值检测可有效筛查胃癌前病变。美国心脏病学会最新指南特别指出,A型血个体在血压超过130/85mmHg时即应考虑启动预防性抗血小板治疗。

未来研究的突破方向

当前研究的局限性为后续探索提供了空间。现有血型研究多基于欧洲人群,而亚洲A型血人群的FOXO3A基因多态性分布差异可能改变疾病风险表达。采用孟德尔随机化方法解析ABO基因座与疾病间的因果关系,可避免传统观察性研究的混杂偏倚。血型抗原对肠道菌群结构的塑造作用尚未明确,该领域研究可能揭示"血型-微生物组-疾病"三联作用机制。

合成生物学的发展为精准干预带来曙光。通过设计特异性糖基化酶调控红细胞表面A抗原密度,或开发靶向ABO基因的CRISPR编辑技术,未来可能实现对血型相关疾病风险的分子级调控。这种基于个体遗传特征的主动防御策略,将重新定义现代预防医学的实践范式。

冯友薇的A+型血如同一把双刃剑,既标注着独特的生物标识,也暗藏特定的健康挑战。现代研究表明,血型对疾病的影响本质上是基因-环境互作的复杂表现,其相对风险值可通过科学管理显著降低。建立以血型特征为切入点的个性化健康管理体系,结合动态监测与精准干预,方能在遗传密码与后天努力的平衡中,书写属于A型血群体的健康新篇章。未来研究需在人群多样性、分子机制和转化应用三个维度持续突破,让血型医学真正成为普惠大众的健康守护者。