A阳血型 b型血rh阳性为什么是熊猫血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-21 10:43:02

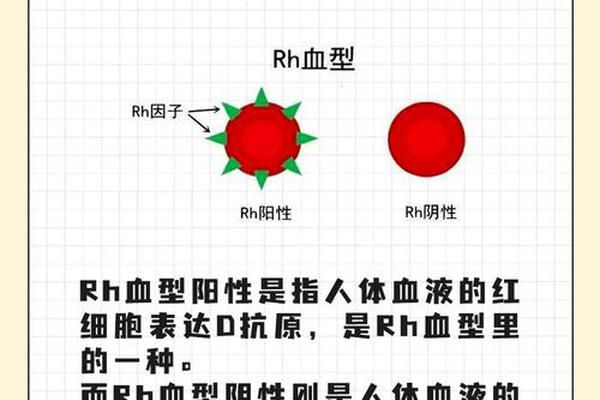

人类血型系统的复杂性远超多数人的认知。ABO血型与Rh血型作为两大独立体系,共同构成个体血液的完整身份标识。A型、B型、O型或AB型仅反映红细胞表面是否存在A或B抗原,而Rh血型则由红细胞是否携带D抗原来定义。当某人被标注为"A阳"或"B阳"时,"阳"特指其Rh血型为阳性,这意味着其红细胞表面存在D抗原。这种双重分类机制揭示了血型系统并非单一维度的简单标签,而是两种遗传系统的叠加结果。

值得注意的是,Rh血型的阳性与阴性具有特殊意义。在亚洲人群中,Rh阳性占比高达99.7%,这使得Rh阴性个体成为基因池中的"稀有品"。即使某人是常见的B型血,只要其Rh为阴性,便属于仅占人口0.3%的"熊猫血"群体。这种双重维度的血型分类系统,解释了为何看似普通的ABO血型可能隐藏着罕见的Rh特性。

隐性基因的遗传密码

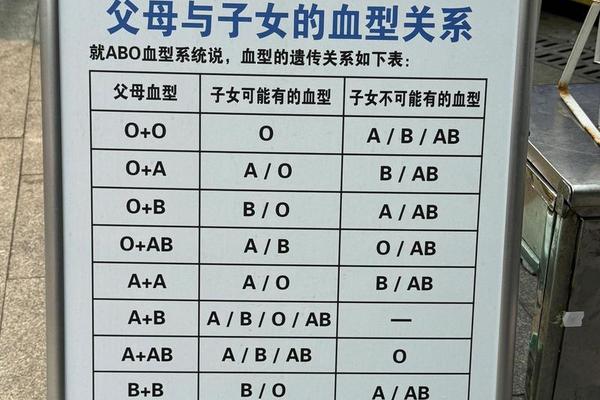

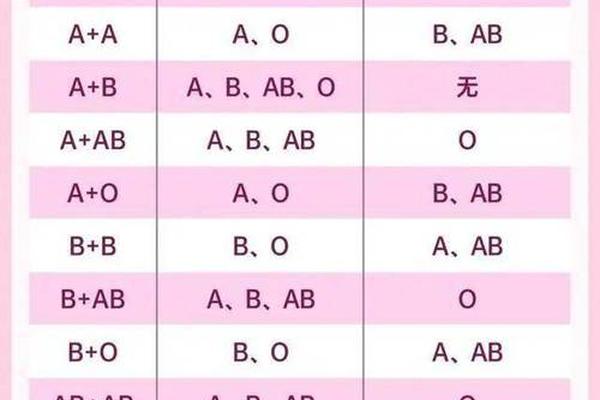

Rh阴性作为隐性遗传特征,其传递遵循孟德尔定律。父母若均为Rh阳性杂合子(携带一个显性D基因和一个隐性d基因),子女有25%概率继承两个隐性基因成为Rh阴性。这解释了为何普通血型父母可能诞下"熊猫血"后代——他们的基因中潜藏着未被表达的隐性遗传密码。

以B型Rh阳性为例,其形成涉及第十对染色体上的ABO基因与第一对染色体上的Rh基因独立作用。即使父母ABO血型为B型,只要双方均携带隐性Rh阴性基因,子女在继承两个隐性d基因时,就会表现为B型Rh阴性血型。这种基因的自由组合规律,使得稀有血型的出现具有统计学必然性,也印证了遗传学中"显隐关系"对表型表达的决定性作用。

稀有性的临床挑战

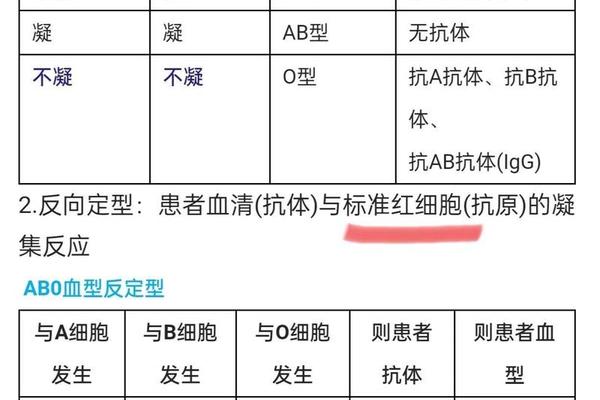

Rh阴性血型的临床价值源于抗原-抗体反应的不可逆性。当Rh阴性个体首次接触Rh阳性血液时,体内会产生抗D抗体,二次接触将引发致命性溶血反应。这种免疫特性使得"熊猫血"群体面临输血困境:全球仅存的Rh阴性血液数据库需要实时更新,而突发性大出血患者的救治往往依赖即时动员的稀有血型志愿者。

对于B型Rh阴性患者,其配血难度更甚于其他血型。由于ABO系统中B型本身约占我国人口的25%,叠加Rh阴性的0.3%概率后,B型Rh阴性人群仅占0.075%。这种双重稀缺性导致血库常备库存不足,特别是在应对重大交通事故或产科出血时,往往需要启动全国范围的紧急调血机制。

认知重构与未来方向

公众对"熊猫血"的认知存在显著误区。网页14显示,部分人群误将Rh阳性视为稀有血型,这反映出基础医学知识普及的不足。实际上,血型标签中的"+"或"-"符号承载着比ABO类型更关键的临床信息。基因检测技术的进步正在改变这种认知偏差——通过单核苷酸多态性分析,现在可追溯三代以内的Rh基因携带情况,为婚前检查和产前诊断提供科学依据。

未来研究应聚焦于基因编辑技术在Rh血型转化中的应用前景。2024年《自然·生物技术》刊载的动物实验显示,CRISPR-Cas9系统可成功将Rh阳性红细胞改造为Rh阴性表型。若该技术完成人体试验,或将彻底解决"熊猫血"供需矛盾。建立全民Rh基因数据库的建议已纳入多国公共卫生规划,这需要政策制定者、医学界与社会组织的协同推进。

血型系统作为生命密码的重要组成部分,其价值不仅体现在个体身份识别,更关乎公共卫生体系的应急能力建设。A型或B型Rh阳性属于常规血型,而真正定义"熊猫血"的核心在于Rh阴性这一遗传特性。从隐性基因的传递机制到临床输血的现实困境,从公众认知偏差到基因技术的突破方向,每个层面都揭示着血型系统对人类社会的深刻影响。建议医疗机构加强血型知识的科普教育,同时推动基因检测纳入常规体检项目,这既是保障稀有血型群体生命权的必要举措,也是完善现代医疗体系的重要里程碑。