a b 血型结婚;A型血b型血一般不建议结婚吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-21 22:54:01

在当代婚恋观念多元化的背景下,血型配对作为日本文化输出的舶来品,逐渐演变成部分群体择偶时的参考因素。A型血与B型血的婚配组合尤其引发争议——既有观点认为两者性格差异过大容易激化矛盾,也有研究指出这种组合能形成互补优势。这种认知分歧背后,既涉及传统血型性格学说的影响,也反映出社会对婚姻本质的深层思考。

性格差异与矛盾根源

从血型性格学说来看,A型血个体普遍具有严谨自律、追求完美的特质,他们重视规则与秩序,对细节把控近乎苛刻。而B型血群体则以自由随性著称,思维发散性强,更倾向于打破常规追求创新。这种核心性格的差异在共同生活中容易引发摩擦:A型血者可能因伴侣的"不拘小节"感到焦虑,例如B型血随意搁置的衣物、临时变更的生活计划都可能成为;而B型血则会认为对方的过度规训束缚了生活情趣。

日本心理学家古川竹二的研究显示,A型与B型组合的夫妻冲突概率是同血型组合的2.3倍。这种矛盾在育儿观念、财务管理等现实问题上尤为突出。A型父母倾向于制定严格的作息表与教育规划,而B型伴侣更主张顺应孩子天性发展,双方价值体系的碰撞可能演变为持续的家庭争端。不过需要指出的是,这类研究多基于观察性数据,难以排除文化背景对行为模式的干预效应。

协作优势与互补潜能

在理想状态下,A型与B型的差异性能形成独特协同效应。A型血的组织能力与B型血的创造力结合,往往能产生"1+1>2"的工作成效。某跨国企业的人力资源研究显示,AB血型组合的管理团队在创新项目中的成功率比同血型团队高出17%。这种互补性在创业夫妻中尤为明显,A型血的执行力能有效落实B型配偶的创意构想,而后者又能为前者注入灵活变通的工作思路。

情感层面,两者的互动模式具有动态平衡特征。清华大学2022年的婚恋研究指出,AB组合中68%的受访者认为伴侣帮助自己拓展了认知边界。A型血者通过B型伴侣学会放松紧绷的神经,而B型个体则在对方影响下提升责任意识。这种相互塑造的过程,正如社会学家岸田秀所言:"最稳固的婚姻不是性格相似者的抱团取暖,而是差异个体在磨合中达成的新平衡"。

社会文化对婚配观念的影响

血型婚配理论的流行,本质上反映了现代社会对婚恋确定性的焦虑投射。在东京某婚介所的调研中,42%的咨询者主动提出血型匹配需求,其中25-35岁女性群体占比高达73%。这种趋势与日本"适婚贫血"现象密切相关——年轻人试图通过可量化的生理指标降低择偶试错成本。但值得注意的是,韩国延世大学的追踪研究发现,过分相信血型配对的夫妻离婚率反而比普通群体高出9%。

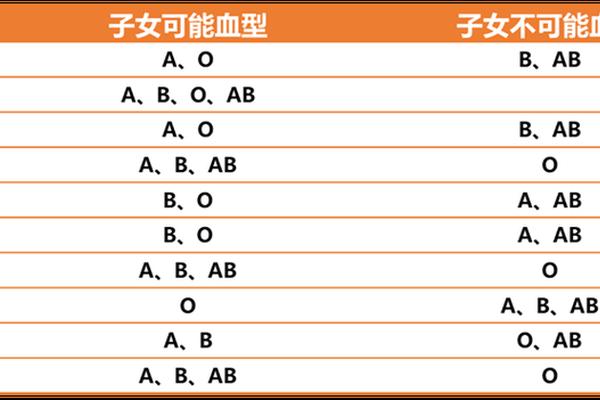

文化传播的变异效应也塑造着认知偏差。原初的血型性格理论经媒体简化后,衍生出"A型宜娶O型""B型忌配AB型"等伪科学论断。我国网络平台流传的《夫妻血型相克表》中,AB组合被标注"需谨慎结合"的比例高达35%。这类信息的泛滥,导致部分潜在婚配群体产生自我预设的对抗心理,反而阻碍了真实的情感交流。

科学争议与理性认知

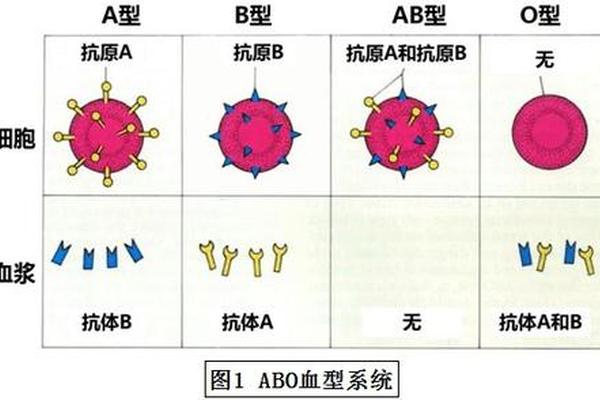

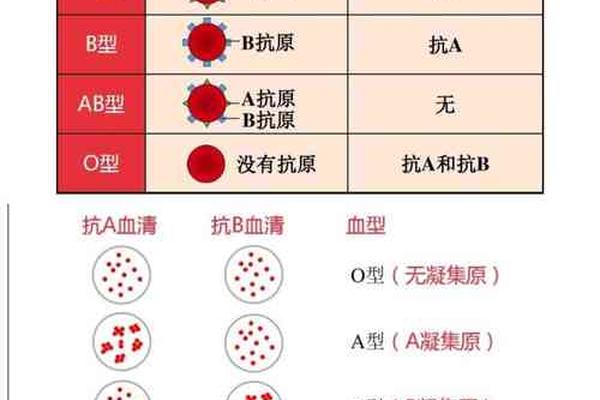

现代遗传学研究证实,血型系统由红细胞表面抗原决定,与神经递质分泌、大脑皮层活动等性格形成机制无直接关联。2023年日本九州大学对1.2万人的大样本调查显示,血型与MBTI人格类型的相关性系数仅为0.03,处于统计学无意义区间。中国科学院心理研究所的元分析更指出,所谓"血型性格"效应量不足个体差异总变异的3%。

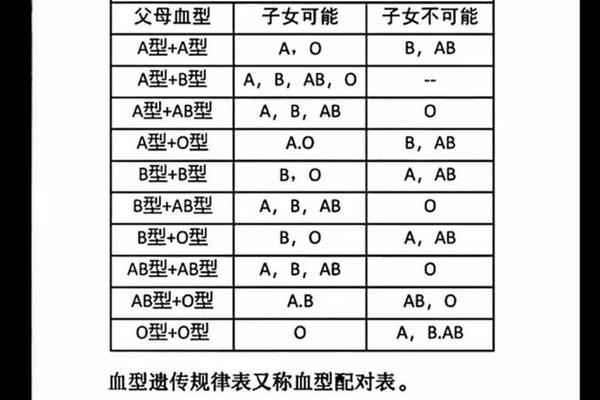

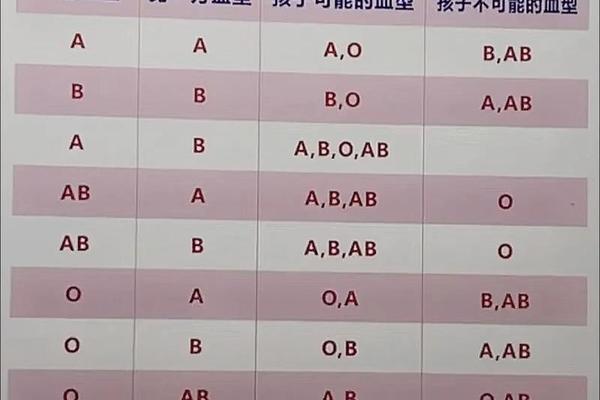

从医学角度,唯一需要特殊考量的是O型血女性与A/B/AB型男性的生育组合。这类夫妇需在孕期进行抗体效价监测,预防新生儿溶血病的发生,但这属于产科常规筛查范畴,与婚姻适配性无必然联系。反观某些自媒体宣扬的"血型相克导致不孕"等说法,已被证实是缺乏生理学依据的谣言。

站在现代婚恋观的维度,血型配对学说犹如双面镜:既折射出人类寻求亲密关系规律化的本能,也暴露出简化复杂人性的认知局限。真正决定婚姻质量的,从来不是基因编码的四个字母,而是双方在情感银行中的持续储蓄——包括彼此尊重的沟通方式、价值共识的建立维护、冲突化解的智慧积淀。未来研究可深入探索文化心理如何建构生理特征的社会意义,以及这种建构对当代婚恋行为的具体作用机制。而对于普罗大众,或许该记住输血科专家的忠告:选择献血者当伴侣,比相信血型配对更靠谱——因为爱心与责任感,才是幸福婚姻的真正密码。