a跟c血型-A+血型和A型有什么区别吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-22 08:42:02

在医学与遗传学的领域中,血型系统不仅是输血安全的基础,更隐藏着人类进化与个体健康的密码。A型血作为ABO血型系统的常见类型之一,其内部又进一步细分出A+型与A-型两种亚型。许多人误以为A+血型与A型血是独立存在的分类,实则前者是后者的具体延伸——A+血型特指同时属于ABO系统的A型与Rh系统的阳性血型。这种双重分类的复杂性,使得理解两者的差异对临床输血、疾病预防乃至基因研究具有重要意义。

一、基础定义:ABO与Rh系统的叠加

从血型分类体系来看,ABO系统与Rh系统是独立但互补的维度。ABO系统根据红细胞表面抗原类型划分为A、B、AB、O四型,其中A型血的特征是红细胞携带A抗原,血清中存在抗B抗体。而Rh系统则以是否存在D抗原为标准,分为Rh阳性和Rh阴性,阳性者红细胞表面存在D抗原,阴性者则无。

A+血型正是这两个系统的交叉产物:它既属于ABO系统的A型(含A抗原),又属于Rh系统的阳性(含D抗原)。A型血是一个更宽泛的类别,包含A+与A-两种亚型,而A+型血则是A型血在Rh系统中的具体化。这种双重分类机制在输血医学中尤为关键,例如Rh阴性血型(如A-)若输入Rh阳性血液,可能引发严重的溶血反应。

二、抗原差异:A抗原与D抗原的共存

在抗原构成上,A型血与A+型血的核心区别在于D抗原的存在与否。A型血个体的红细胞表面必然携带A抗原,但D抗原的有无决定了其是否为A+或A-亚型。研究表明,D抗原是一种跨膜蛋白,其编码基因位于人类第1号染色体,与ABO系统的基因位点(第9号染色体)无关。这种遗传独立性解释了为何同一ABO血型下可能存在不同的Rh属性。

实验室检测中,A+型血的确认需要双重验证:首先通过抗A血清凝集实验确定ABO类型,再通过抗D血清检测Rh属性。若两者均呈阳性,则判定为A+型。值得注意的是,约85%的白种人和99%的亚洲人属于Rh阳性,这使得A+型在人群中更为常见,而A-型则属于“熊猫血”范畴。

三、输血医学:相容性与风险控制

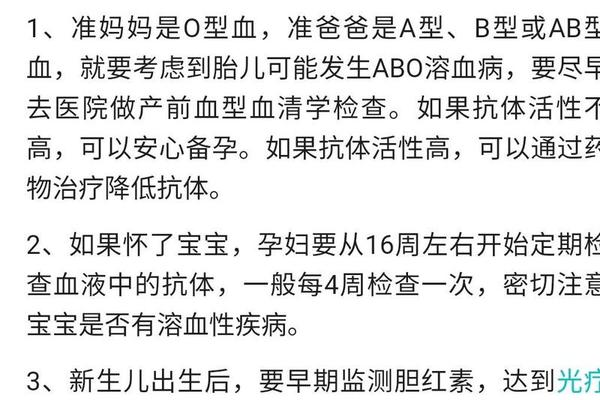

输血匹配规则中,ABO系统与Rh系统需要分别考量。A型血患者理论上可接受A型或O型血液,但若涉及Rh系统,A+型患者只能接受Rh阳性血液(A+或O+),而A-型患者虽可接受Rh阴性血液,但在紧急情况下也可输入Rh阳性血液(仅限首次)。这种差异源于Rh阴性个体接触D抗原后可能产生抗D抗体,导致二次输血时发生致命性溶血反应。

临床案例显示,误输Rh不匹配血液的后果可能延迟显现。例如,一名A-型产妇在分娩时若接触胎儿Rh阳性血液,体内会产生抗D抗体,威胁后续妊娠。血型鉴定必须包含ABO与Rh双重检测,尤其是育龄女性与需多次输血的患者。

四、遗传规律:基因组合的多样性

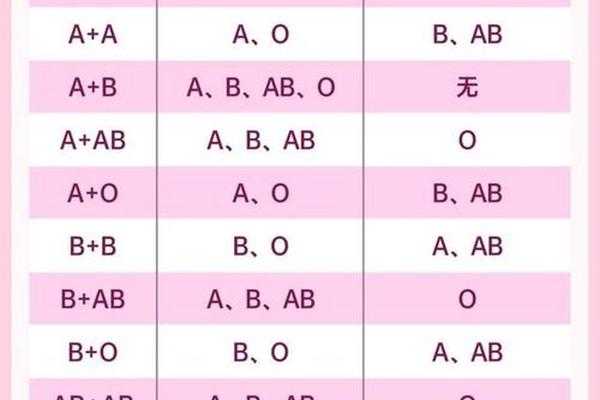

从遗传学角度,A型血的ABO属性由父母各提供一个等位基因(AA或AO组合),而Rh属性则由RHD基因显隐性决定。A+型血的子女可能继承父母的A抗原基因与RHD显性基因,其具体概率可通过孟德尔定律推算。例如,A+型(AA/Rh+)与O型(OO/Rh-)父母,子女必为A型且Rh阳性概率为50%。

特殊情况下可能出现表型与基因型不符的现象。如孟买型血(hh基因型)个体虽携带A基因,却因缺乏H抗原前体而表现为O型;或Rh阴性者因基因突变导致D抗原表达缺失。这类罕见案例凸显血型系统的复杂性,也警示临床检测需结合分子生物学手段。

五、健康关联:超越输血的生物学意义

近年研究发现,血型差异可能与疾病易感性相关。A型血人群因携带特定抗原,胃酸分泌较少,消化系统肿瘤风险较O型血高约20%。而Rh阴性个体(如A-型)的凝血因子活性较低,血栓风险相对减少,但自然流产率较高。这些关联虽需更多证据支持,却为个性化医疗提供新思路。

在进化层面,Rh阳性血型的优势可能与其抗病能力相关。非洲疟疾高发区的数据显示,Rh阳性者感染恶性疟疾后的生存率更高,这或许是A+型在人群中占主导的进化驱动力。而A型血与农业文明的关联假说,则暗示人类饮食结构变化与血型分布存在历史性互动。

总结而言,A+型与A型血的本质区别在于Rh系统的叠加,这种差异深刻影响着临床实践、遗传规律及健康管理。随着精准医学的发展,血型研究正从传统的输血安全向疾病预测、药物反应等领域延伸。未来需加强跨学科合作,探索血型分子机制与个体化治疗方案的深度关联,同时提升公众对血型科学的认知,避免因误解(如“血型饮食说”)导致健康决策偏差。在生命科学的图谱上,血型系统将继续作为解码人类生物学的重要密钥。