a+ab血型 ab血型献血受欢迎吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-22 11:53:01

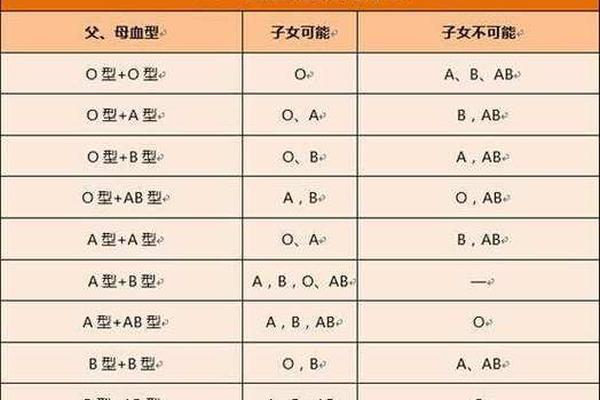

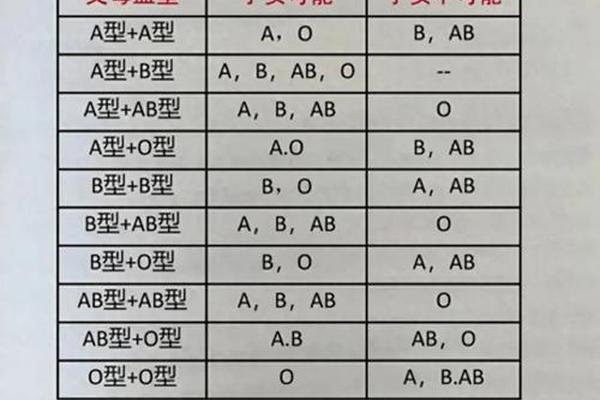

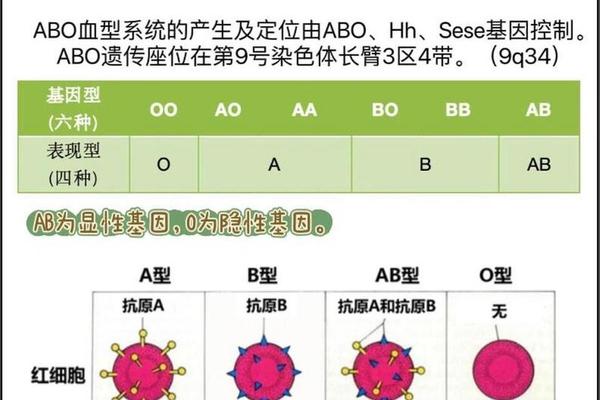

AB型血作为人类血型系统中唯一同时携带A、B两种抗原的血型,其生物学特性决定了它在输血医学中的独特地位。根据国际输血原则,AB型血个体可以接受所有血型的红细胞(紧急情况下),但作为献血者时只能向同型受血者提供血液。这种“单向兼容”的特性使AB型献血呈现出供需矛盾的复杂性——虽然AB型血在临床用血中具有不可替代性,但其献血的实际应用场景却相对受限。

从免疫学角度看,AB型血红细胞表面的A、B抗原组合使其在输血时需严格匹配,否则可能引发溶血反应。研究显示,中国汉族人群中AB型血占比仅为7%-10%,这一比例远低于其他血型。由于AB型受血者的“万能接受”特性,其临床用血需求往往具有突发性和不可预测性,例如大出血抢救或器官移植手术中,AB型血的储备量直接关系到患者生存率。

供需失衡下的献血困境

AB型血的稀缺性与临床需求之间的矛盾,在献血实践中体现得尤为明显。根据广州市血液中心2021年的数据,AB型血库存波动幅度高达40%,远超其他血型。这种波动源于AB型血的特殊使用规则:当其他血型患者需要输血时,AB型血无法作为替代资源,而AB型患者却可以调用其他血型库存(在血浆成分输血时)。

这种结构性矛盾导致AB型献血呈现“冷热不均”现象。一方面,日常献血中AB型血常因使用率低而被忽视,部分献血站甚至出现“AB型血无人问津”的误解;突发公共卫生事件时,AB型血往往成为最短缺资源。例如2020年深圳某医院收治的稀有血型癌症患者,因同时存在抗-Fya、抗-E、抗-c抗体,需在千人级血库中筛选匹配血液,最终通过紧急预案才完成配型。

社会认知与献血意识的错位

公众对AB型血的认知偏差进一步加剧了献血困境。民间广泛流传着“AB型血易患心血管疾病”“性格多变”等伪科学观点,这些源自血型性格学说的错误信息,导致部分AB型人群对献血产生抵触心理。实际上,医学研究证实AB型血与疾病风险的相关性主要体现为统计学差异,其临床意义远小于生活方式等可控因素。

献血政策的传播不足也影响了AB型献血参与度。调查显示,68%的受访者不了解“AB型血浆可作为万能血浆使用”这一关键特性。事实上,AB型献血者捐献的血浆含有天然抗A、抗B抗体,在制备凝血因子、免疫球蛋白等血液制品时具有独特价值。若能加强这方面的科普宣传,可显著提升AB型人群的献血积极性。

医学突破与未来发展方向

近年来,生物技术领域取得的突破为破解AB型献血困境提供了新思路。2024年丹麦科技大学的研究团队利用肠道细菌酶成功剥离红细胞表面抗原,首次实现AB型血向通用型血液的转化。这项技术若能规模化应用,将彻底改变AB型献血的应用场景,使其从“专供血型”转变为战略储备资源。

从政策层面看,建立动态血库管理系统势在必行。香港红十会输血服务中心通过实时监测各医院AB型血使用数据,开发出预测性补给算法,使AB型血浪费率降低37%。广州首创的献血激励政策——如累计献血30次可免费乘坐公共交通——也为提高AB型献血参与度提供了制度范本。

构建科学献血生态的路径

解决AB型献血供需矛盾需要多维度协同创新。在技术层面,应加快通用血液制备技术的临床转化,目前该技术已在实验室完成B型血转化,预计2027年可开展人体试验。在公众教育方面,医疗机构需联合媒体开展精准科普,例如通过短视频平台解析AB型血浆的独特价值,消除“AB型献血无用论”的认知误区。

政策制定者则需要建立更灵活的血库调配机制。深圳血液中心推行的“区域联动储备制”,通过相邻城市共享AB型血库存,将应急响应时间缩短至2小时。借鉴马来西亚高校经验,将血型检测纳入新生体检项目,可帮助更多AB型人群早期认知自身血型的医学价值。

从本质上说,AB型献血的价值不仅体现在临床急救中,更是检验社会医疗体系韧性的重要指标。当每个AB型个体意识到“自己的血液可能成为某个生命的唯一希望”时,献血行为就完成了从生物本能到文明自觉的升华。正如诺贝尔奖得主兰德斯坦纳发现血型系统时所言:“血液的神秘性不在于它的颜色,而在于它连接人类命运的方式”。通过技术创新、制度完善与认知革新,我们终将构建起更公平、更高效的献血生态系统。