血型中有a抗体-血型为a的人血清中存在的抗体是

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-22 12:45:02

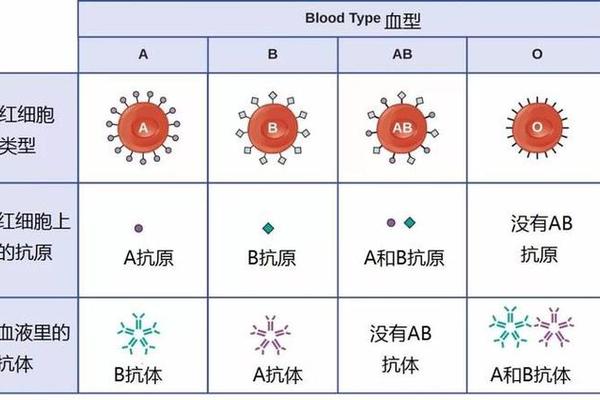

在人类血液的复杂世界中,ABO血型系统始终占据着核心地位。当卡尔·兰德施泰纳于1900年首次揭示血型奥秘时,他不仅开启了免疫血液学的新纪元,更让世人认识到血液中看似微小的抗原抗体竟能决定生死存亡。在这个精密的生物学体系中,A型血人群的血清特性尤为独特——他们的红细胞表面镶嵌着A抗原,而血清中却潜伏着对抗B抗原的"守护者"抗B抗体。这种看似矛盾的现象,实则蕴含着生命进化赋予的免疫智慧,其背后的分子机制、遗传规律与临床应用构成了现代医学的重要基石。

一、免疫学基础与抗原抗体规律

ABO血型系统的本质是抗原抗体的特异性识别体系。A型血个体的红细胞膜表面表达着由N-乙酰半乳糖胺构成的A抗原,这种糖基化修饰通过α-1,3糖基转移酶催化完成,其编码基因位于9号染色体长臂的ABO基因座。根据免疫系统的自我-非我识别机制,人体会天然产生针对非自身抗原的抗体,因此A型血清中必然存在抗B抗体以清除潜在威胁。

这种抗体生成规律遵循"抗原缺失原则":当个体缺乏某类抗原时,体内就会自发产生对应的天然抗体。抗B抗体属于IgM型五聚体结构,其Y型结合位点能够同时识别多个B抗原表位,在盐水介质中即可引发可见的凝集反应。研究显示,新生儿在出生后3-6个月开始产生这类抗体,至1岁时达到成人水平,这种时间规律与肠道菌群定植诱导的免疫成熟过程密切相关。

二、遗传编码与分子调控机制

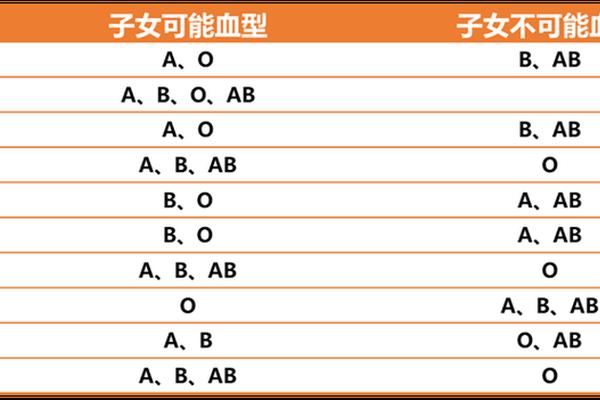

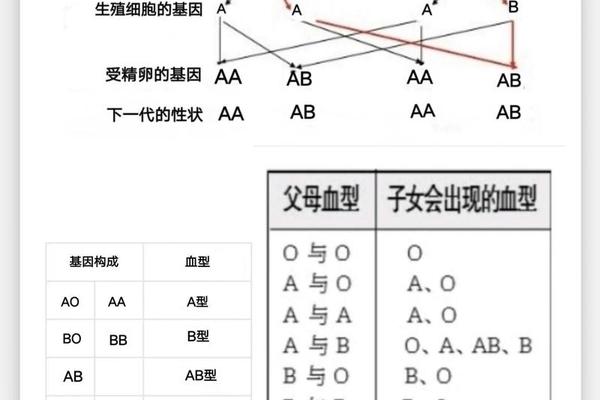

ABO血型的遗传密码隐藏在9q34染色体区域的ABO基因中。A型表型的形成需要至少一个显性A等位基因,其编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶能将H抗原转化为A抗原。当基因型为AA或AO时,红细胞表面A抗原表达量存在显著差异,这种差异催生出A1和A2亚型的分野——A1型个体携带更复杂的A抗原表位,其血清中除抗B抗体外,还可能存在弱效抗A1抗体。

基因表达调控的精细程度在血型系统中体现得淋漓尽致。H抗原作为ABO抗原的前体物质,其形成依赖于FUT1基因编码的岩藻糖转移酶。当该基因发生突变导致H抗原缺失时,就会形成罕见的孟买血型,此时即便存在A等位基因也无法正常表达A抗原。这种级联式的基因调控网络,解释了为何同是A型血个体,其抗原表达强度可能相差百倍。

三、临床输血医学中的关键作用

在输血实践中,抗B抗体是确保A型受血者安全的关键屏障。当输入B型红细胞时,血清中的抗B抗体会立即与供体细胞的B抗原结合,通过激活补体系统导致溶血反应。这种免疫防御机制要求临床必须严格遵守同型输血原则,即便在紧急情况下使用O型血时,也需要预先去除血浆中的抗A抗体以避免被动输入的抗体攻击受者红细胞。

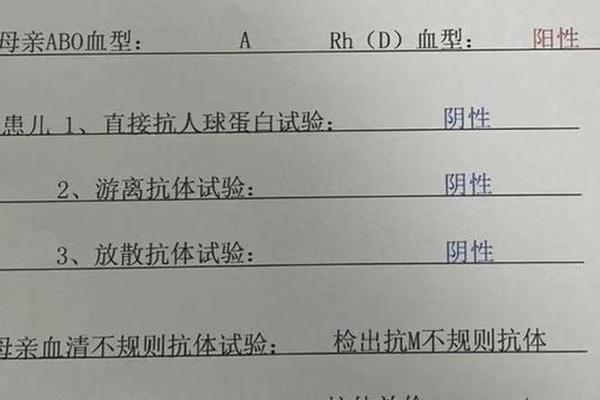

血型鉴定技术历经百年演进,已从早期的玻片凝集法发展到分子诊断时代。现代交叉配血试验要求同时进行正反定型:正向试验检测红细胞抗原,反向试验验证血清抗体。对于A型血样本,反向定型中必须观察到与B型标准红细胞的凝集现象,这种双重验证机制将输血错误率控制在百万分之一以下。近期研究还发现,抗B抗体的效价波动可能与某些自身免疫性疾病存在关联,这为输血安全监测开辟了新的研究方向。

四、免疫记忆与疾病易感性关联

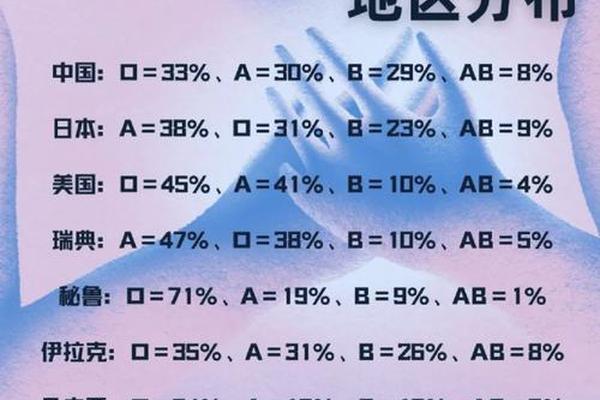

抗B抗体不仅是先天免疫的组成部分,更参与获得性免疫应答的调控。当个体反复接触类B抗原物质时,B淋巴细胞会发生体细胞高频突变,推动抗体亲和力成熟。这种免疫记忆现象解释了为何某些A型血个体在多次输血后会出现抗B抗体效价异常升高。流行病学研究还揭示,A型血人群对某些B抗原模拟的病原体(如霍乱弧菌)具有更强的抵抗力,这可能是自然选择在血型分布中留下的进化印记。

在疾病易感性方面,抗B抗体的存在状态正成为研究热点。日本学者发现,A型血个体感染诺如病毒GII.4型株的风险显著低于其他血型,这可能与病毒表面蛋白结构与B抗原的分子模拟有关。而关于COVID-19的研究数据显示,A型血患者更易产生高水平中和抗体,这种特性可能与抗B抗体训练免疫系统的"交叉反应"能力存在内在联系。

从免疫防御到疾病易感,从输血安全到进化选择,A型血人群血清中的抗B抗体始终扮演着多重角色。这个微观世界的抗体分子,不仅维系着个体生命健康,更承载着人类对生命奥秘的永恒探索。未来研究应聚焦于抗体效价动态监测技术的开发、基因编辑在血型改造中的应用,以及抗体-抗原互作在肿瘤免疫治疗中的潜在价值。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:"血液中的每个分子都是生命留给我们的密码本",解读这些密码,将是永无止境的科学征程。