a血型父亲能生出(O型血的可怕之处)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-23 07:47:02

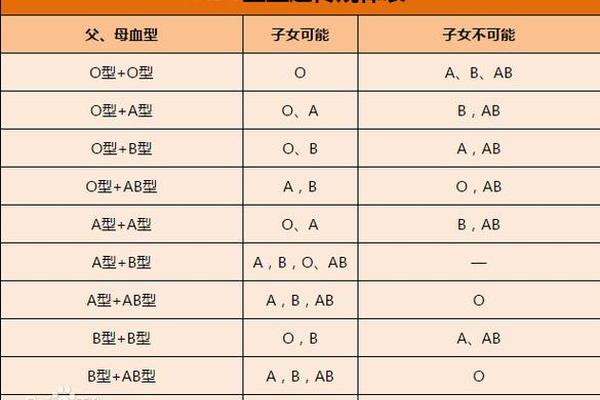

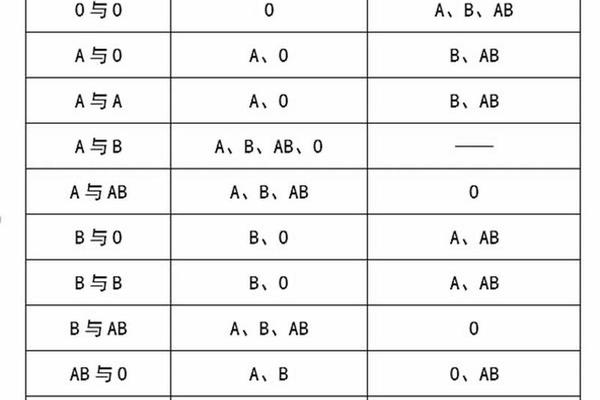

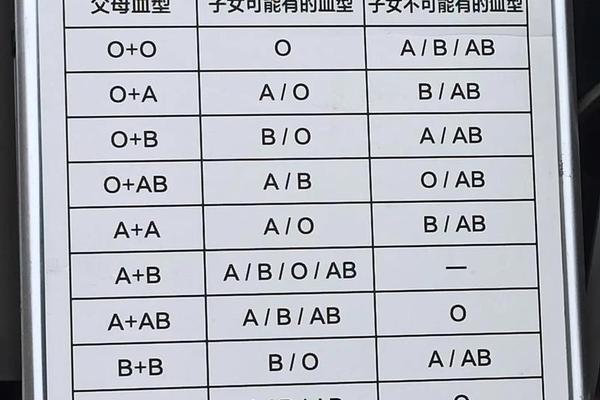

在传统认知中,A型血父亲与O型血母亲结合,子女通常为A型或O型。但若A型血父亲与同为A型或AB型的配偶生育出O型血子女,则可能引发医学与层面的深层疑虑。这种看似矛盾的遗传现象,背后涉及基因隐性表达、稀有血型突变以及溶血风险等多重复杂机制。

从遗传学角度看,A型血基因型为AA或AO,O型血基因型为OO。若父母一方为AO型,另一方携带隐性O基因,子女有25%的概率遗传到两个O基因,表现为O型血。若父母均为显性A型(AA),理论上不可能生育O型血后代。O型血子女的出现可能暗示基因突变、隐性血型(如孟买血型)或亲子关系异常,成为医学排查的警示信号。

值得注意的是,血型遗传的“例外”往往与H抗原缺失有关。例如孟买血型个体因缺乏H抗原,即使携带A或B基因也无法表达,常规检测中易被误判为O型。这种情况下,父母看似“不合逻辑”的血型组合可能源于未被识别的稀有血型。

二、新生儿溶血的潜在威胁

当O型血母亲孕育A型血胎儿时,母体免疫系统可能产生抗A抗体,通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血病。若父亲为A型血而子女为O型,这一风险链条将发生倒置——O型血子女可能因遗传隐性特征成为“免疫攻击”的潜在对象。

溶血反应的核心在于抗原-抗体冲突。O型血个体虽无A/B抗原,但其血清中含抗A、抗B抗体。若父亲为A型血,母亲为O型血,胎儿为A型时,母体抗体可能引发溶血;但若胎儿为O型,理论上不会触发此类反应。“A型父亲-O型子女”组合的“可怕之处”更多体现在对遗传异常或隐性疾病的提示作用,而非直接溶血风险。

临床数据显示,ABO血型不合导致的新生儿溶血发生率为2%-5%,其中以母亲O型、胎儿A型最常见。而O型血子女若出现不明原因贫血或黄疸,需警惕罕见溶血机制或基因缺陷。

三、社会认知与困境

血型作为最易获取的遗传标记之一,常被公众用于简单推断亲子关系。当A型血父亲与子女血型“不符”时,可能引发家庭信任危机。例如2021年媒体报道的案例中,AB型父亲与O型母亲诞下O型子女,一度被误认为非亲生,后经基因检测证实为罕见的CisAB血型遗传。

这种认知偏差源于对血型遗传复杂性的低估。研究表明,全球约0.01%人群携带CisAB型等特殊血型基因,其A/B抗原共处于同一染色体,可能打破常规遗传规律。基因重组、嵌合体现象也可能导致血型“异常”,需通过DNA测序而非单纯血型比对确认亲缘关系。

层面,血型误解可能对个体心理与社会关系造成深远伤害。医学界呼吁加强公众教育,强调血型仅能作为排除亲子关系的参考,而非确认依据。

四、医学研究与未来方向

近年来,血型研究逐步揭示其与疾病易感性的关联。例如A型血人群胃癌风险较O型高20%,而O型血则与较低的心血管疾病死亡率相关。但这些结论需谨慎解读——血型仅是复杂致病网络的环节之一,环境、生活方式等混杂因素同样关键。

针对血型遗传的“异常”现象,科学家正从进化角度探寻答案。2025年《科学报告》研究指出,智人离开非洲后产生的Rh新等位基因,可能与传染病抵抗力的自然选择有关。这种适应性突变提示,血型多样性是人类应对环境挑战的进化策略。

未来研究需结合基因组学与临床大数据,解析稀有血型的分子机制,并开发快速检测技术。例如通过纳米孔测序实时识别孟买血型,或利用AI模型预测溶血风险,从而将“血型危机”转化为精准医疗的突破口。

总结与建议

A型血父亲生育O型血子女的“可怕之处”,本质是遗传复杂性对传统认知的挑战。这种现象既可能警示隐性健康风险,也可能折射出血型科学的公众认知缺口。医学界需加强三方面工作:

1. 科普教育:通过多媒体平台普及血型遗传机制,减少社会误解;

2. 技术革新:推广基因检测与稀有血型筛查,将血型纳入新生儿常规检查项目;

3. 规范:建立血型异常案例的医学咨询体系,保护家庭隐私与社会稳定。

血型的奥秘远未被完全揭示。唯有以科学理性取代恐慌猜疑,方能将“可怕”转化为人类认知进步的阶梯。