a血型和a血型溶血吗 A型血容易溶血吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-24 02:32:02

在医学领域,血型与溶血风险的关联一直是公众关注的焦点。当父母双方均为A型血时,是否可能因血型不合引发新生儿溶血?而A型血个体是否比其他血型更易发生溶血反应?这些问题不仅涉及遗传学原理,更与临床医学中的母婴健康管理息息相关。本文将从血型系统机制、溶血发生条件、A型血特殊性等角度展开分析,并结合最新研究数据与临床案例,为读者厘清科学认知。

ABO溶血的发生机制与条件

ABO溶血病的核心机制在于母婴血型抗原-抗体反应。根据百度百科词条,当O型血母亲孕育A型或B型胎儿时,母体产生的IgG类抗A/B抗体可通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致溶血。但这一过程需要明确的血型不合条件:母亲必须缺乏胎儿红细胞携带的抗原。

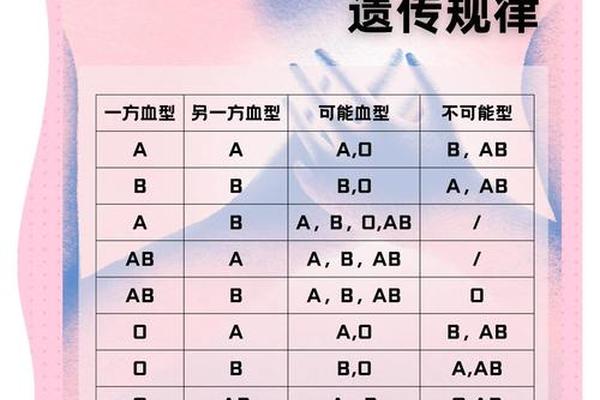

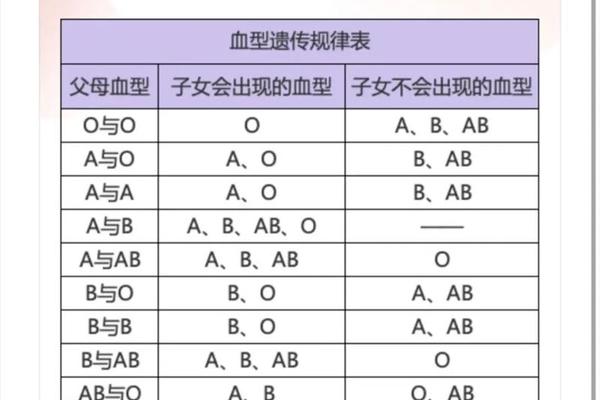

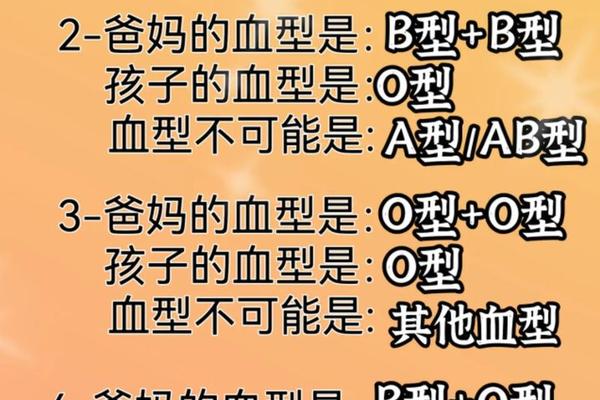

对于双A型血夫妻而言,子代可能遗传A型(AA/AO基因型)或O型血(若父母均为AO基因型)。若胎儿为A型,母体与胎儿具有相同抗原,不会触发免疫反应;若胎儿为O型,因其红细胞表面无A抗原,母体也不会产生针对性抗体[[12][80]]。这与武汉协和医院输血科的临床观察一致:在父母均为A型的家庭中,ABO溶血发生率不足0.3%。

值得注意的是,A型血存在A1、A2等亚型变异。维基百科资料显示,A1型红细胞携带A和A1抗原,而A2型仅含A抗原。若母亲为A2型(占A型人群1%以下),胎儿为A1型时,母体可能产生抗A1抗体,理论上存在溶血风险。不过这类情况极为罕见,我国尚未见明确病例报道。

A型血的溶血风险特殊性

从血型抗体分布来看,A型血个体血清中天然存在抗B抗体(IgM类),这类大分子抗体无法通过胎盘屏障,因此不会引发新生儿溶血。但在特定病理状态下,如自身免疫性溶血性贫血(AIHA),A型血患者可能产生针对自身红细胞的IgG抗体。日本学者山本等的研究表明,A抗原的N-乙酰半乳糖胺结构可能更易与某些病原体发生交叉反应,诱发自身免疫紊乱。

输血场景中的溶血风险则与供受体血型匹配度相关。A型血接受异型输血时(如误输B型血),会立即引发急性溶血反应。但根据南京市溧水区人民医院2024年的研究,A型受血者因抗体效价普遍低于O型个体,发生严重输血反应的比例较O型低18.6%。这可能与O型血天然携带抗A、抗B双重抗体有关。

其他溶血诱因的协同作用

除ABO系统外,Rh、MN等血型系统也可能导致溶血。苏州大学附属儿童医院2023年收治的MN溶血病例显示,父母分别为AB型和A型,却因MN抗原不合引发需换血治疗的严重溶血。这类罕见血型系统的抗原筛查尚未纳入常规产检,提示临床需加强扩展性血型检测。

药物或感染诱发的获得性溶血更需警惕。磺胺类药物、抗疟药等可通过半抗原机制改变红细胞膜结构,使A型抗原暴露新表位。2021年《中华新生儿科杂志》的回顾性研究指出,G6PD缺乏症患儿中,A型血个体发生药源性溶血的比例较其他血型高1.7倍,可能与A抗原代谢通路相关酶的表达差异有关。

风险防控与临床管理策略

对于A型血孕妇,常规抗体效价监测可有效评估风险。华南预防医学2024年的研究证实,IgG抗A效价≥1:256时,新生儿溶血发生率可达34.7%,建议孕28周后每月进行微柱凝胶法抗体筛查。而对于A亚型特殊病例,采用吸收放散试验等精密检测技术可识别弱抗原变异。

临床处置方面,光照疗法仍是ABO溶血首选治疗。复旦大学附属妇产科医院数据显示,A型血新生儿接受蓝光治疗后,胆红素日均降幅达18.7μmol/L,疗效优于B型血患儿。当出现血红蛋白<80g/L的重度贫血时,采用母亲洗涤红细胞进行换血治疗,可减少抗体输入。

在遗传咨询层面,基因检测技术正在改变传统预防模式。第三代测序技术可精准识别A型亚型的基因型,通过分析FUT1、FUT2等岩藻糖基转移酶基因突变,提前预判抗原表达异常风险。这为有反复流产史的A型血夫妇提供了新的解决方案。

综合现有证据,父母均为A型血时发生ABO溶血的概率极低,但需关注MN等稀有血型系统及A亚型的潜在风险。A型血个体在自身免疫性疾病和特定药物暴露场景中可能表现出更高的溶血易感性,这要求临床工作者突破ABO系统的传统认知框架。未来研究应着重建立多血型系统联合筛查体系,并通过分子生物学技术解析A抗原的免疫原性特征,最终实现溶血风险的精准预测与个性化干预。