积木血型a—血型a-是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-24 05:29:01

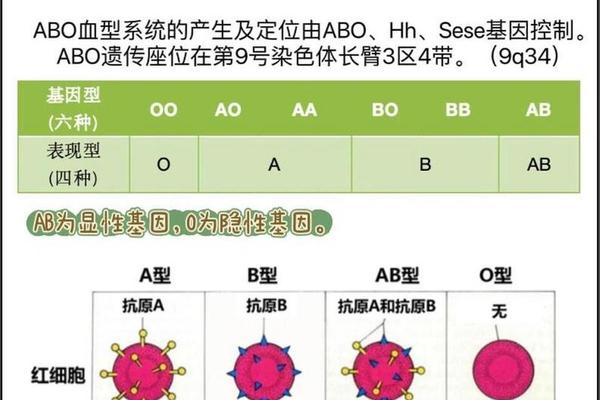

在人类复杂的血液分类系统中,"A-"血型是ABO血型与Rh血型两大系统交叉分类的产物。具体而言,A型代表红细胞表面存在A抗原,而"-"符号表示RhD抗原的缺失,这种组合使A-血型成为兼具特殊免疫学特性和临床意义的稀有血型。

ABO血型系统的发现可追溯至1901年,奥地利病理学家卡尔·兰德施泰纳通过血清凝集实验首次揭示了A、B、O三种血型,其学生随后补充发现了AB型。而Rh血型的突破则发生在1940年,科学家在恒河猴红细胞中发现了与人类相似的抗原系统,由此确立了Rh阴性(如A-)和阳性的划分标准。这种双重分类系统解释了为何A-血型在全球人口中仅占约0.5%-1%,在亚洲人群中更为罕见。

从分子生物学角度看,A抗原的形成依赖特定糖基转移酶的催化作用,而Rh阴性特征则由RHD基因缺失或突变导致。这种基因层面的差异不仅决定了输血兼容性,更与疾病易感性、免疫反应等存在复杂关联。

二、A-血型的临床特征与医学意义

作为Rh阴性血型家族成员,A-血型在临床输血中具有特殊要求。由于血浆中天然存在抗D抗体,A-个体若输入Rh阳性血液可能引发致命的溶血反应。世界卫生组织统计显示,约15%的输血事故源于Rh血型不匹配,这使得A-血型者必须依赖同型或O-型血液的精准配给。

近年研究揭示,A-血型与特定疾病存在统计学关联。2025年《Cardiovascular Diabetology》刊发的研究表明,A型等位基因携带者(含A-型)患静脉血栓栓塞症的风险较O型增加27.3%,这可能与A抗原影响凝血因子VIII活性相关。而2020年《自然·微生物学》的研究则发现,A型血人群对新冠病毒的易感性显著高于O型,这种差异源于病毒刺突蛋白与A抗原的分子模拟效应。

在生育医学领域,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能因胎母输血引发新生儿溶血病。现代医学通过抗D免疫球蛋白注射已可将该风险降低至1%以下,但A-血型孕妇仍需全程监测抗体效价。

三、A-血型的社会价值与科学挑战

稀有血型的稀缺性使A-成为"血液银行"的重点储备对象。中国红十字会数据显示,2024年全国A-型血液库存周转率高达93%,显著高于其他血型。为应对紧急需求,多个国家建立了"熊猫血"互助网络,通过基因检测技术快速匹配捐献者。

在生物技术前沿,科学家正探索血型转换的可能性。2022年剑桥大学团队利用嗜黏蛋白阿克曼菌提取的酶制剂,成功将A型红细胞转化为通用O型,该技术可使A-血液利用率提升300%。2025年南方科技大学的研究进一步揭示,通过基因编辑技术敲除ABO基因,可从根本上解决血型限制问题,目前该技术已在灵长类动物实验中取得突破。

这些技术突破也引发争议。基因编辑可能造成不可预知的基因组脱靶效应,而酶处理血液的长期安全性仍需验证。世界卫生组织建议,在实现技术标准化之前,仍需依靠传统献血体系保障血液供应。

四、遗传规律与群体分布特征

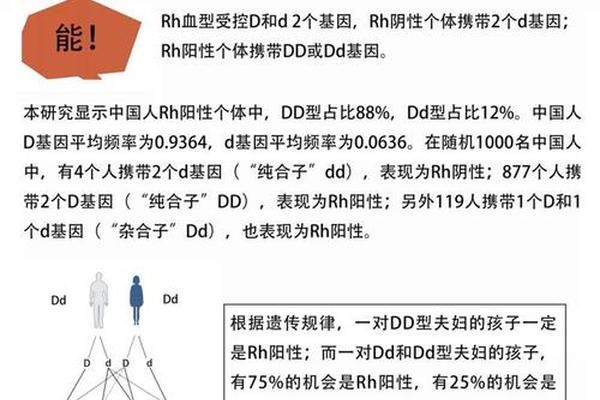

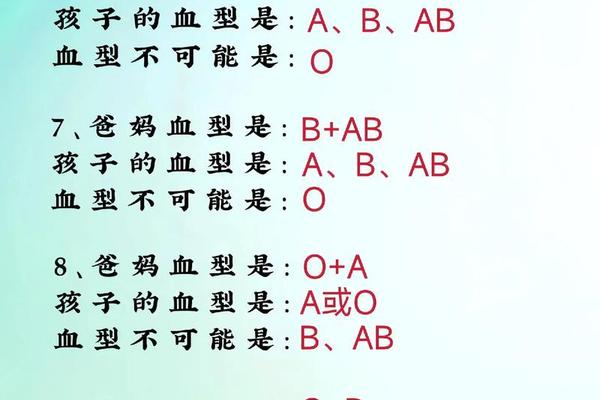

根据孟德尔遗传定律,A-血型的形成涉及9号染色体ABO基因与1号染色体RHD基因的共同作用。父母若均为Rh阴性(如A-与O-),子女必为Rh阴性;若一方为阳性,则需通过基因检测判断RHD基因的显隐性组合。全球人口数据显示,A-血型在欧洲白种人中约占6%,在非洲裔中不足0.5%,而亚洲地区呈现"北高南低"的分布特点,可能与古代游牧民族迁徙相关。

群体遗传学研究揭示,A-血型在蒙古族、满族等北方少数民族中的比例(约1.2%)显著高于汉族(0.3%),这种差异或与自然选择压力有关——寒冷气候下,A抗原可能通过调节血小板活性增强抗冻能力。而南美洲土著部落中A-血型的完全缺失,则印证了"奠基者效应"在血型传播中的作用。

作为生命密码的特殊组成,A-血型既是免疫防御的独特标识,也是人类进化史的微观见证。从输血医学到疾病预警,从基因编辑到群体遗传,对其特性的深入研究持续推动着现代医学进步。未来研究应聚焦三个方向:开发更安全的血型转换技术,建立基于人工智能的稀有血型动态管理系统,以及探索血型-基因-环境的三元交互机制。唯有持续深化对A-血型的科学认知,才能更好地守护这"红色生命线"的独特价值。