a血型为何最差劲,ab型血是不是最自私的血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-24 06:18:02

在社交媒体和日常闲聊中,关于血型与性格的讨论从未停歇。A型血常被贴上“神经质”“固执”的标签,AB型血则被冠以“自私”“矛盾”的刻板印象。这些论断看似有理有据,甚至被部分企业用作招聘筛选标准,但其背后的科学性与合理性却饱受争议。本文将从社会偏见、文化传播机制及科学研究三个维度,剖析“A型最差劲”“AB型最自私”等论断的起源与真相,探讨血型与性格关系的本质。

一、社会偏见:刻板印象的固化逻辑

血型性格论的流行文化中,A型血常被描述为“过度谨慎”“焦虑敏感”。例如,日本血型性格学说认为,A型血人追求完美但易陷入自我批判,而AB型血则因融合A型与B型的特征,被解读为“理性但冷漠”“内心矛盾”。这些标签往往通过简化归纳被强化,例如A型血人的责任感被曲解为“死板”,AB型血的独立个性被污名化为“自私”。

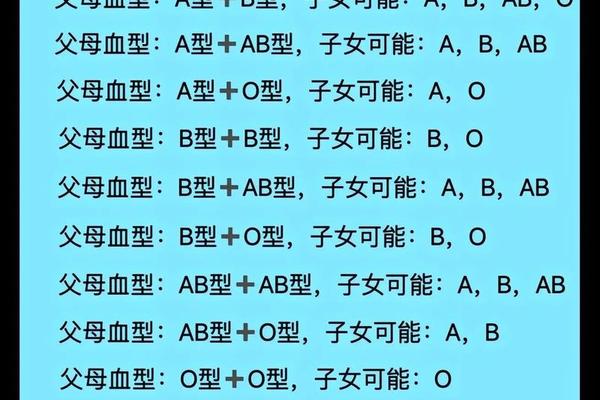

这类归纳忽略了人类性格的复杂性。以A型血为例,部分研究称其“情绪稳定性较低”,但另一些案例显示,A型血人同样可能具备乐观与创造力。AB型血的双重性格特质,本质上是对多元行为模式的概括,而非“自私”的单一指向。将血型与道德评判挂钩,本质上是将统计学相关性错误转化为因果关联,进而形成社会偏见。

二、文化传播:伪科学的流行密码

血型性格论的传播机制与占星学高度相似,其根源可追溯至20世纪初日本学者古川竹二的研究。尽管古川的理论在学术界遭到批驳,却因契合大众对“快速识人”的需求而迅速流行。例如,漫画《血型君》通过夸张化、娱乐化的角色设定,将A型血塑造成“强迫症患者”,AB型血则被描绘为“难以捉摸的怪人”。这种传播方式利用“巴纳姆效应”——人们倾向于接受模糊的共性描述为个性特征,从而巩固了血型标签的“合理性”。

文化传播还掺杂了商业利益。例如,部分心理测试机构以血型为噱头推出付费性格分析,强化了公众的认知偏差。更有甚者,企业将血型纳入招聘标准,导致隐性歧视。这种将生理特征与社会评价绑定的做法,实质上是将科学概念工具化,以满足商业或社会控制的目的。

三、科学反驳:数据揭示的真相

从生物学角度看,血型仅由红细胞抗原类型决定,与性格相关的神经递质(如血清素、多巴胺)分泌受独立基因调控。多项大规模研究证实,血型与性格无显著关联。例如,台湾学者对2681人的调查显示,血型无法预测性格特征;日本九州大学对万人的统计分析亦表明,所谓“血型性格规律”仅是统计假象。

心理学实验进一步拆解了血型标签的谬误。例如,A型血人“易紧张”的论断常被归因于生理机制,但实际研究中,O型血人的应激激素水而更高。AB型血“自私”的指控则缺乏行为学证据——其“理性决策”特质更可能源于逻辑思维优势,而非道德缺陷。科学界共识认为,性格由遗传、环境、教育等多因素交织形成,单一血型指标的解释力微乎其微。

结论与展望:打破标签,回归人性本质

血型与性格的关联性已被科学证伪,但社会对A型与AB型血的偏见仍根深蒂固。这种偏见不仅扭曲了人际认知,还可能引发职场歧视与自我认同危机。未来研究需从两方面推进:一是加强科学普及,揭露血型迷信的心理学机制(如确认偏误、巴纳姆效应);二是关注标签化思维的社会危害,推动公众以动态、多元的视角理解性格。

个体的独特性远超血型标签的狭隘框架。无论是A型血的“严谨”还是AB型血的“理性”,都应被视为性格光谱中的自然存在,而非道德评判的标尺。唯有摒弃刻板印象,我们才能真正尊重人性的复杂与光辉。