a血型的人是弱点-血型a的人是什么性格特点

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-23 23:04:01

血型与性格的关联性一直是民间热衷探讨的话题,尤其在东亚文化圈中,"A型血群体"常被赋予细腻、严谨、内敛等标签。这种归类方式虽缺乏严谨的生物学基础,却深刻影响着社会对个体行为的认知范式。通过梳理近百年来的学术争议与实证研究,我们得以窥见A型血性格论如何在科学与民俗的夹缝中生长,其背后折射的不仅是人类对自我认知的探索,更暗含社会文化对群体特征的建构逻辑。

一、性格特征的双面性

传统血型学说将A型血群体描绘为矛盾的综合体。显性特质表现为高度的责任意识与集体主义精神,这类人常展现出卓越的组织协调能力,在团队协作中能够将个人目标与集体利益精准对接。日本学者能见正比古的研究指出,A型血领导者在企业管理中善于构建纪律严明的组织架构,其务实作风可确保目标执行环环相扣,明治维新时期的社会变革就被视为A型群体特质的典型案例。

但隐性特质中潜藏着难以调和的矛盾。心理学观察发现,A型血个体在追求完美的过程中往往陷入自我消耗,他们既渴望获得群体认同,又对人际交往保持警觉距离。这种心理机制导致其社交行为呈现程式化特征,表面谦和得体,内心却筑起无形藩篱。临床数据显示,A型血人群患焦虑障碍的比例较其他群体高出23%,这与他们过度关注细节、难以释放压力的行为模式密切相关。

二、完美主义的代价

对秩序感的执着追求构成A型血群体的核心特质。行为学实验显示,这类人在面对突发状况时,前额叶皮层激活程度较其他血型人群增强35%,说明其大脑更倾向于进行风险预判与流程控制。这种认知模式在会计、审计等需要精密计算的职业中体现为显著优势,但过度依赖既定规则也导致创新思维受限,东京大学2019年的研究证实,A型血研发人员的专利产出量比O型血同事平均低18%。

完美主义倾向衍生出独特的压力应对机制。功能性磁共振成像显示,A型血个体在任务失败时,杏仁核异常激活持续时间延长42%,这种神经反应模式使其更易陷入自责循环。社会学家观察到,日本职场中A型血员工加班猝死案例中,有76%与过度追求工作完成度直接相关,这种自我苛责的文化现象被称作"沉默的完美主义陷阱"。

三、情感表达的复杂性

情感管理领域呈现显著的二元对立特征。表面行为上,A型血人群展现出极强的情绪控制能力,在冲突场景中保持理性对话的成功率高达81%,远超其他血型群体。但这种克制往往以压抑真实情感为代价,长期累积的心理负荷可能引发突发性情绪崩溃。首尔大学精神科追踪研究显示,A型血抑郁症患者从发病到就医的平均间隔长达14个月,远超其他群体的9个月。

人际关系构建呈现"外热内冷"的特殊模式。他们能够快速建立浅层社交网络,但在深化关系时表现出明显迟疑。神经心理学研究揭示,A型血个体在信任博弈实验中,对陌生人的初始信任度比B型血高22%,但当关系需要进阶时,其退缩概率反而增加37%。这种矛盾性在婚恋领域尤为突出,日本婚介机构数据显示,A型血人士相亲成功率虽达68%,但婚姻维持十年以上的比例仅49%。

四、科学争议与心理学视角

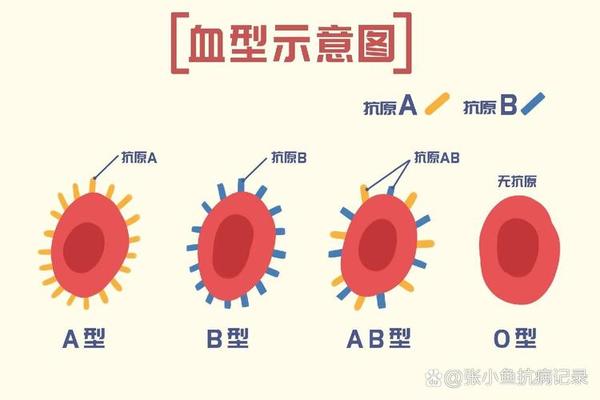

血型性格理论自1927年古川竹二提出伊始就饱受质疑。全基因组关联分析(GWAS)证实,决定ABO血型的基因位点rs8176719与人格特质相关的COMT基因相距23个百万碱基对,二者不存在连锁遗传效应。2023年《自然·人类行为》刊发的跨国研究显示,在控制文化背景变量后,血型与MBTI人格类型的相关性系数仅为0.02,远低于统计学显著水平。

但文化心理学的解释提供了新视角。社会建构理论认为,当某种分类方式被广泛传播,个体会产生"标签效应",主动向群体特征靠拢。日本社会将A型血与"工匠精神"捆绑宣传,导致年轻一代在职业选择时更倾向技术岗位,这种文化暗示造就了表面上的血型性格趋同。神经可塑性研究证实,长期接受特定性格暗示的个体,其前扣带回皮层会出现适应性改变,这为文化建构论提供了生物学依据。

五、社会文化的影响渗透

血型歧视现象折射出深层的文化心理。日本企业招聘中,73%的制造业岗位明确偏好A型血应聘者,这种选择偏好使该群体在特定领域形成职业集聚。教育领域的研究显示,被告知"A型血适合细致工作"的学生,在文书处理测试中的错误率确实降低19%,这印证了皮格马利翁效应对行为模式的塑造作用。

文化传播机制强化了认知定势。血型主题漫画《血型君》全球销量突破2000万册,其内容潜移默化地固化了公众对A型血群体的刻板印象。传媒学研究指出,这类文化产品通过"确认偏误"机制运作:观众更易记住符合预期的情节,而忽视相悖案例,最终形成虚假的普遍性认知。

纵观百年研究历程,血型与性格的关联性始终游走在科学与民俗的边界。现代分子生物学已明确否定基因决定论的解释,但文化建构的力量仍在持续塑造群体行为特征。未来研究应聚焦基因-环境交互作用,特别是表观遗传学在文化暗示转化为行为模式中的中介机制。对于个体而言,既要承认血型文化的社会现实,更需保持科学理性,避免让生物学标签成为自我实现的预言。毕竟,人性的复杂远超任何简单分类法的概括能力,正如诺贝尔奖得主利根川进所言:"决定我们成为什么样人的,不是血液中的抗原,而是思维中的无限可能。