A血型可以补B血型、A和B血型可以生出什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-24 07:04:02

人类对血型系统的探索已跨越一个多世纪,ABO血型作为临床医学和遗传学的重要基石,始终牵动着公众的好奇心。当A型血与B型血在医疗场景中相遇,或是两种血型结合孕育新生命时,其背后的科学逻辑既严谨又充满变数。这些现象不仅涉及免疫学的精密机制,更折射出基因传递的奇妙规律。

血型相容性的科学边界

输血作为现代医学的常规治疗手段,其安全性建立在严格的抗原-抗体反应原理之上。A型血红细胞携带A抗原,血清中含有抗B抗体;B型血则携带B抗原,血清中含抗A抗体。当A型血直接输入B型血患者体内时,供体红细胞表面的A抗原会与受体血清中的抗A抗体发生剧烈反应,导致红细胞破裂引发溶血。这种免疫排斥反应在ABO血型系统中具有特异性,因此临床上严禁异型输血。

但医学实践始终存在例外情形。在战地急救或血库告急的特殊场景下,O型血因其红细胞表面无A、B抗原,可作为“万能供血者”暂时替代。值得注意的是,这种应急方案仅允许少量输注(通常不超过400ml),且需去除血浆中的抗A、抗B抗体,否则仍存在溶血风险。这提示我们,血型相容性并非绝对概念,而是需要在医疗与技术手段间寻求动态平衡。

基因重组的神秘拼图

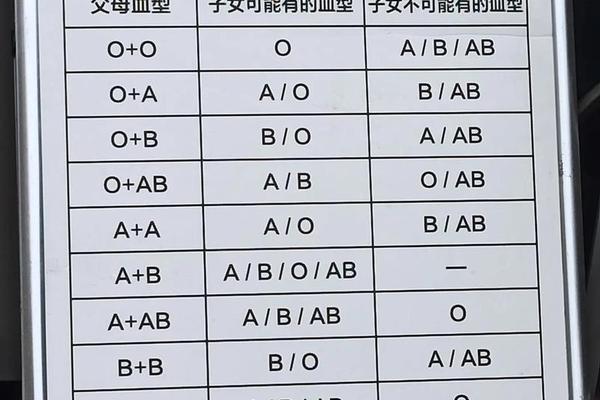

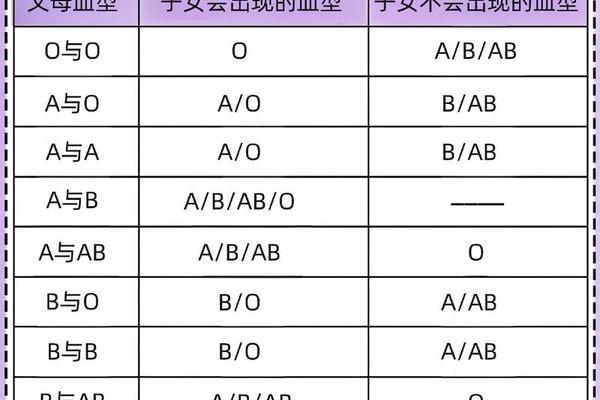

当A型血与B型血结合生育后代时,遗传规律展现出惊人的多样性。ABO血型系统由位于9号染色体的复等位基因控制,A、B为显性基因,O为隐性基因。若父母分别为AO和BO基因型(即杂合型),其生殖细胞在减数分裂时将产生四种配子:A、O、B、O。通过随机组合,子代可能出现AA(A型)、AO(A型)、BB(B型)、BO(B型)、AB(AB型)、OO(O型)六种基因型,对应四种表现型。

这种遗传机制在实践中催生过诸多误解。2018年曾有报道显示,某B型血母亲与A型血父亲诞下AB型子女后引发家庭纠纷,最终基因检测证实父亲实际为AB型血。更特殊的案例出现在孟买血型群体,这类人群因缺乏H抗原前体物质,其红细胞无法正常表达ABO抗原,可能诞生与常规遗传规律相悖的血型组合。这些现象警示我们,血型遗传既是规律性的科学,也是充满个体差异的生命艺术。

临床实践的双重启示

在产科领域,ABO血型不合引发的溶血性疾病值得关注。当O型血母亲孕育A型或B型胎儿时,母体产生的IgG型抗A/B抗体可经胎盘进入胎儿循环,导致新生儿黄疸或贫血。虽然这类溶血通常较Rh血型不合轻微,但仍需通过产前抗体筛查、产后蓝光治疗等手段干预。这提示血型不仅关乎个体健康,更在母婴医学中扮演预警信号的角色。

输血医学的发展同样值得深思。虽然基因检测技术已能精准判定稀有血型,但全球血库仍面临结构性短缺。统计显示,AB型血仅占中国人口的7-8%,其血小板保存期仅5天,这对临床供血体系提出严峻挑战。近年有学者提出利用干细胞技术体外培养通用型红细胞,或将成为突破血型限制的新方向。

透过ABO血型的微观世界,我们既看到生命科学的精确法则,也感受到自然演化的无限可能。从输血安全的刚性原则到基因重组的柔性表达,这些现象共同构建起现代医学的认知维度。未来研究应更关注血型系统与疾病易感性的关联,如A型血与心血管疾病、O型血与消化性溃疡的分子机制。在精准医疗时代,深入解析血型的多维度价值,或将开启个体化健康管理的新篇章。