a型血型分类图解(a型血分几种类型)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-24 07:19:02

A型血并非单一的血型类别,其内部存在复杂的分子分型机制。根据红细胞表面抗原的糖链结构差异,A型血被细分为至少20种亚型,其中A1和A2亚型占比超过99%。这种差异源于编码糖基转移酶的基因突变,导致红细胞表面抗原的糖基末端修饰不同。A1亚型的抗原表位呈现完整的N-乙酰半乳糖胺结构,而A2亚型的糖链末端因酶活性减弱,导致抗原表达量显著降低。

分子生物学研究显示,A型抗原的形成依赖于H抗原的前体结构。当H抗原的β-D-半乳糖末端被α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化后,形成典型的A抗原。A2亚型由于该酶活性降低,抗原数量仅为A1型的20%-25%。这种差异不仅影响输血相容性,还与某些疾病的易感性相关。例如,A1亚型人群的胃黏膜细胞更易与幽门螺杆菌结合,增加胃癌风险。

遗传规律与家族特征

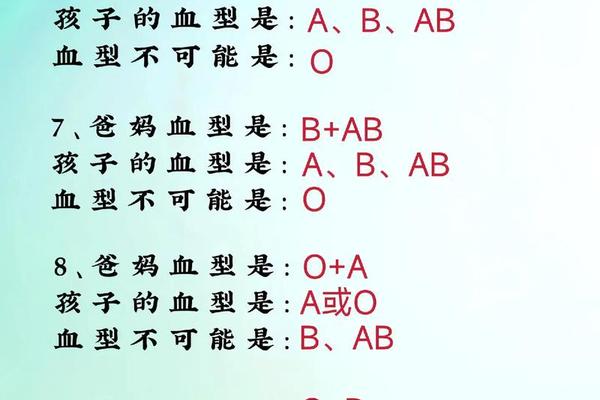

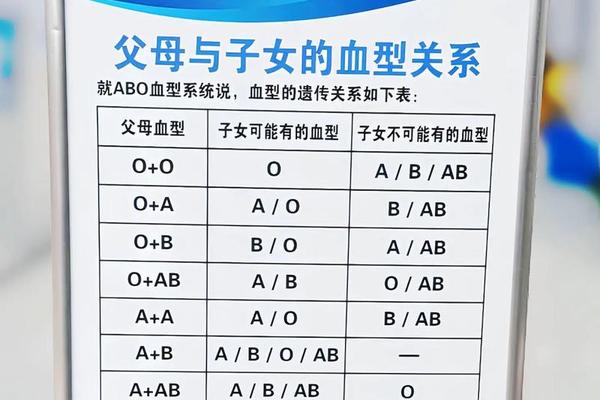

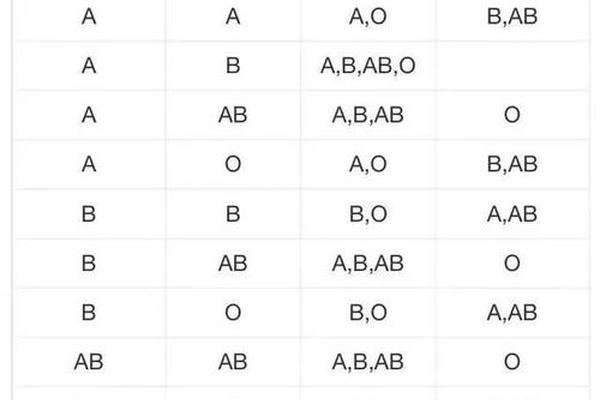

A型血的遗传遵循孟德尔显性遗传规律。父母若携带A型基因(AA或AO),子女有50%概率继承A型血。值得注意的是,A型与O型父母组合中,子女可能出现A型或O型,但不会产生B型或AB型。基因测序发现,A型基因座存在多种单核苷酸多态性(SNP),导致亚型间的遗传异质性。例如,A2亚型常与特定的rs7853989位点突变相关。

家族血型调查数据显示,A型血人群存在显著的疾病聚集现象。上海交通大学的研究表明,A型血家族成员胃癌发病率较其他血型高15%-20%,这可能与遗传性免疫应答特征相关。而北欧人群的统计发现,A型血家族中类风湿关节炎发病率显著升高,推测与HLA基因的连锁遗传有关。这些发现提示A型亚型可能作为遗传标记物,用于疾病风险评估。

输血医学中的精准匹配

在临床输血领域,A型亚型的识别至关重要。A2亚型红细胞表面抗原数量不足,可能导致交叉配血试验出现弱凝集现象。统计显示,约1%-8%的A型献血者实际为A2亚型,若误判为O型血输注,可能引发受血者溶血反应。2018年北京协和医院的案例显示,一例A2B亚型患者因未进行精细分型,输血后出现血红蛋白尿,最终通过分子诊断确认亚型差异。

国际输血协会建议,对反复输血或妊娠史患者,需采用分子生物学方法进行亚型鉴定。例如,使用PCR-RFLP技术可区分A1和A2基因型,其准确率达99.7%。东南大学吴国球团队的最新研究显示,利用Flavonifractor plautii菌源的脱乙酰酶,可在5分钟内将A型血转化为通用O型,转化效率超过99%,该技术已进入临床试验阶段。

疾病易感性的双刃剑效应

流行病学研究揭示了A型血与疾病的复杂关联。2023年《柳叶刀》刊文指出,A型血人群新冠病毒感染风险较O型血高45%,可能与病毒刺突蛋白与A抗原的分子模拟机制相关。但矛盾的是,A型血对疟疾原虫的抵抗力较强,西非地区A型血人群的疟疾死亡率比O型血低30%。

在肿瘤领域,A1亚型与胃癌的相关性已获多国验证。日本国立癌症研究中心发现,A1型人群胃黏膜细胞表面Lewis b抗原表达量高,为幽门螺杆菌提供了特异性结合位点。而A2亚型因抗原表达弱,胃癌风险与O型血接近。这种亚型差异为个性化筛查提供了依据,建议A1型人群将胃镜检查周期缩短至2年。

未来探索与技术革新

当前研究仍存在三大盲区:99%的A型血研究集中在A1/A2亚型,其余18种罕见亚型的临床意义尚未明确;血型抗原在非红细胞组织(如神经细胞)的表达机制仍属未知;血型与肠道菌群的互作关系亟待阐明。基因编辑技术为此带来新机遇,CRISPR-Cas9已成功用于体外重建A抗原合成通路,为人工血型改造奠定基础。

建议建立多中心A型血生物样本库,整合基因组学、蛋白质组学和代谢组学数据。2024年启动的“全球血型精准医学计划”已纳入10万例A型血样本,旨在绘制完整的血型-疾病关联图谱。随着单细胞测序技术的普及,未来或可实现个体化血型风险评估,让每个A型血个体都能获得量身定制的健康管理方案。

总结

从分子层面的糖链差异到临床输血的安全警示,A型血的分类体系折射出生命科学的精妙复杂。当前研究既揭示了A型亚型在疾病易感性中的关键作用,也暴露出罕见亚型认知不足的短板。随着酶转化技术和基因编辑的突破,血型医学正从传统的分类诊断迈向精准干预的新纪元。建议加强基础研究与临床转化的衔接,同时开展公众科普,消除“血型决定论”的认知误区,让科学认知真正服务于人类健康。