血型a全称 血型a+和a-是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-24 14:17:01

血液作为生命的基础载体,其分类体系蕴含着复杂的生物学密码。在ABO血型系统中,A型血占据着独特的地位,而其后缀的“+”与“-”则指向另一个关键的血型维度——Rh系统。这种双重分类不仅决定了输血时的生死界限,更与疾病易感性、母婴健康等生命议题紧密相连。本文将从科学原理、临床价值及社会意义三个维度,深入解析A型血的生物学本质及其阴阳属性背后的深层逻辑。

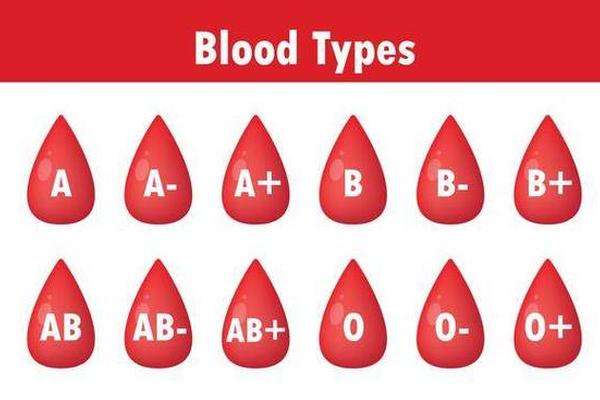

ABO与Rh系统的双重定义

A型血的命名源于红细胞膜表面的特异性抗原,这是1900年兰德施泰纳发现ABO血型系统时确立的基准。根据抗原差异,当红细胞表面仅存在A抗原时即定义为A型,此时血清中含抗B抗体。这种抗原由基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化合成,其分子结构呈现独特的糖链末端特征。

而“+”或“-”符号则指向Rh血型系统中的D抗原存在状态。Rh阳性(A+)意味着红细胞携带D抗原,阴性(A-)则完全缺失该抗原。这种分类源自1940年对恒河猴红细胞的跨物种研究,D抗原的检测已成为现代输血前筛查的必检项目。数据显示,中国汉族人群Rh阴性比例不足1%,这使得A-成为比大熊猫更稀有的生物学标记。

免疫特性与输血原则

A型血的免疫屏障具有双重性:抗B抗体可抵御异种抗原入侵,但也成为输血相容性的制约因素。在紧急输血场景中,A+个体可接受A+或O+血液,但若误输B型血,抗B抗体将引发致命性溶血反应。这种免疫机制在器官移植领域同样关键,供受体间的ABO匹配直接影响移植物存活率。

Rh阴性个体的临床管理更为复杂。A-患者若输入A+血液,首次接触D抗原可能仅产生记忆B细胞,但二次暴露将触发强烈的免疫应答。这种“致敏效应”在产科尤为严峻——Rh阴性孕妇怀有Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘渗入母体,刺激母体产生抗D抗体,导致新生儿溶血症。美国血液学会数据显示,未接受抗D免疫球蛋白干预的Rh阴性产妇,第二胎发生溶血症的概率高达17%。

群体分布与进化选择

A型血在全球呈现明显的地域梯度分布。欧洲人群A型占比约40%,东亚地区则下降至28%,这种差异可能与传染病选择压力相关。2015年《自然遗传学》研究指出,A抗原与某些肠道病原体的结合能力可能赋予携带者生存优势。而Rh阴性血型的低占比现象,则暗示着进化过程中的负向选择——母婴血型不合导致的自发性流产削弱了该基因型的传递概率。

稀有血型库的建立凸显社会协作的重要性。以上海血液中心为例,其建立的Rh阴性血型网络已覆盖全国3000余名注册捐献者,采用液态氮深低温保存技术可将红细胞保存期延长至30年。但A-血液的年均缺口仍达1200单位,这种供需矛盾在突发事件救治中尤为突出。

基因解码与精准医疗

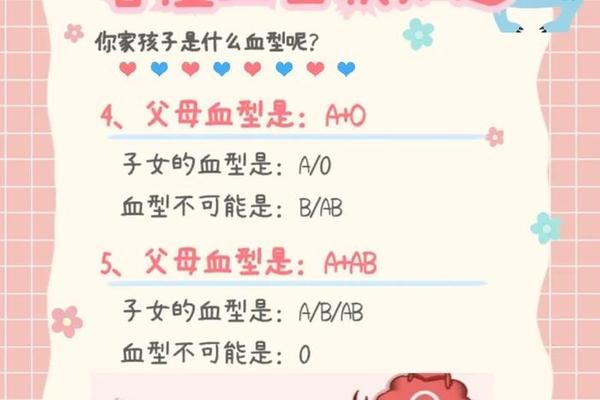

现代分子生物学已破解ABO基因的遗传密码。位于9号染色体长臂的ABO基因座,通过单核苷酸多态性(SNP)决定抗原类型,而RhD基因则定位于1号染色体。基因编辑技术的突破为人工合成通用血液带来曙光——2024年京都大学团队成功将O型红细胞转化为A型,转化效率达到临床级应用标准。

在疾病易感性领域,A型血与胃癌、心血管疾病的关联性引发学界关注。2023年《柳叶刀》子刊研究显示,A型个体胃黏膜细胞的Lewis抗原表达模式,可能增加幽门螺杆菌定植风险,其胃癌发病率较O型人群高出20%。这些发现推动了个体化预防医学的发展,部分医院已将血型纳入癌症早期筛查的评估体系。

A型血的生物学意义早已超越简单的分类标签,其阴阳属性更是生命科学中的精密坐标。从输血安全到进化选择,从基因解码到疾病防控,这套红色密码持续揭示着生命的奥秘。未来研究可聚焦于三方面:开发基于血型分子标记的靶向药物、完善全球稀有血型动态监测网络、探索血型与微生物组的相互作用机制。唯有深入理解血液的生物学本质,人类才能在生命救治的征程中走得更远。