血型吧A3和B12型,b2血型是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-24 15:15:02

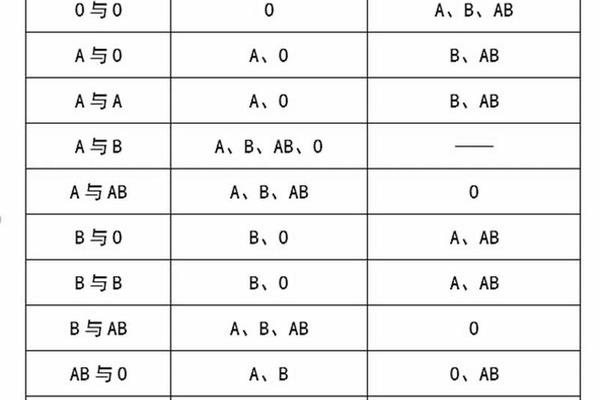

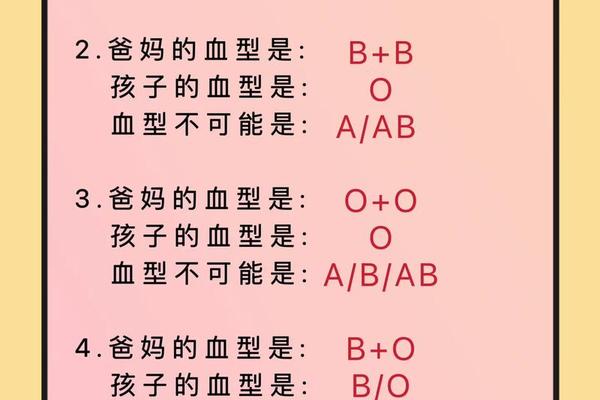

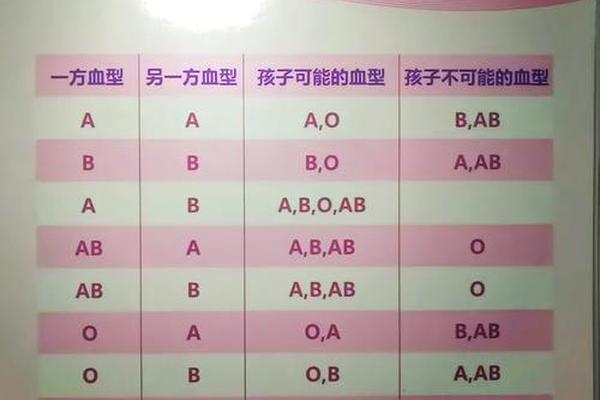

血型作为人类生物学特征的重要标识,其分类体系自ABO血型系统发现以来不断深化。传统认知中,ABO系统将血型划分为A、B、AB、O四类,而Rh系统则区分阴性与阳性。但在网络社群"血型吧"的讨论中,出现了诸如A3、B12、B2等非标准命名,这些术语折射出血型亚型研究的复杂性与公众认知的多元化需求。从科学视角看,血型亚型本质是抗原表位的细微差异,例如A型血存在A1、A2等亚型,其抗原强度差异可达20倍。类似地,B型血亚型在免疫血液学研究中也有记载,但命名体系尚未形成统一标准。

国际输血协会(ISBT)目前登记的血型抗原已超过300种,涉及36个血型系统。其中ABO系统的亚型研究最为深入,例如A3型作为A型弱亚型,其红细胞与抗A血清反应呈现混合视野现象。而"B12"这类命名可能对应Bx等罕见亚型,这类血型在东亚人群中的发生率不足0.1%。值得注意的是,血型亚型的临床意义体现在输血安全领域,如A2型个体若错误输入A1型血液可能引发溶血反应。这提示网络讨论中的亚型命名虽非官方术语,却反映了公众对精准医疗的时代需求。

二、网络社群中的血型文化建构

在"血型吧"等网络社区,血型讨论已突破传统医学范畴,形成了独特的文化符号体系。A3、B12等亚型命名常与性格分析、职业选择等社会学命题相关联。这种文化现象源于日本学者能见正比古提出的"血液型人间学",该理论虽缺乏科学实证,却在东亚社会形成广泛影响。例如有网民将A3型描述为"理性与感性的矛盾体",B12型则被赋予"创新思维与冒险精神"的标签,这种二次创作实质是大众心理学在生物特征领域的投射。

这种亚型文化的传播机制值得关注。社交媒体时代,碎片化信息与标签化认知加剧了血型理论的通俗化演变。研究显示,在百度贴吧等平台,血型相关话题的互动量年均增长27%,其中亚型讨论占比达15%。部分用户通过改编医学文献中的专业术语(如H抗原变异体),创造出B2型等新概念,这种现象本质是科学话语的民间重构。这种重构既包含对传统血型决定论的反思,也反映出公众参与科学知识生产的强烈意愿。

三、血型亚型认知的现实意义与挑战

从临床医学角度看,准确识别血型亚型对输血安全具有决定性作用。我国《临床输血技术规范》明确要求,对反复输血患者需进行血型亚型鉴定。例如上海血液中心2019年数据显示,在3.2万例疑难配血案例中,12.7%由ABO亚型不合引起。这提示即便在网络讨论中,A3、B12等概念也隐含着公众对医疗精准化的期待。但需警惕的是,非专业讨论可能造成认知混乱,如某网民将献血证标注错误误解为血型变异,实则源于检测方法差异。

在科研层面,血型亚型研究正在打开精准医疗的新维度。复旦大学团队2023年发现,B型特定亚型与消化道肿瘤易感性存在相关性,其机制可能与糖基转移酶活性有关。这类研究为网络讨论中的亚型猜想提供了科学注脚。但学界也强调,血型特征的影响具有概率性而非决定性,正如AB型血虽被描述为"理性与感性的矛盾体",其实际性格特征仍受文化环境、教育背景等多因素影响。

四、未来研究方向与公众教育建议

针对血型亚型认知的现状,建议建立跨学科研究体系。在医学领域,需加快建立中国人血型亚型数据库,目前我国临床使用的亚型鉴定标准仍主要参照欧美人群数据。在社会学层面,应关注网络血型文化的传播机制,清华大学传播学院2024年研究显示,血型话题的传播存在显著的"确认偏误"效应,即网民更易接受符合预期的亚型特征描述。在科普教育方面,建议医疗机构与网络平台合作,开发互动式血型知识模块,例如通过虚拟现实技术展示抗原抗体反应原理。

值得关注的是,基因检测技术的普及正在改变血型认知范式。23andMe等商业机构已提供ABO基因分型服务,这种个体化检测可能催生新的亚型分类体系。但学家提醒,血型数据的滥用可能导致就业歧视等社会问题。在推进血型研究的亟需建立数据使用的规范,平衡科学研究与个人隐私保护的关系。

通过多维度剖析可见,网络语境中的A3、B12等血型概念,既是科学认知的民间映射,也是文化建构的社会产物。在承认其公众参与价值的更需引导科学认知的理性回归。未来研究应着力打通医学实证与社会科学之间的认知壁垒,使血型研究真正服务于人类健康与社会发展。正如诺贝尔奖得主兰德斯坦纳发现ABO血型系统时所言:"血液的奥秘不在于分类本身,而在于理解生命联结的密码"。