rh阴性a血型学名—rh阴性血属于A还是B

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-24 16:59:02

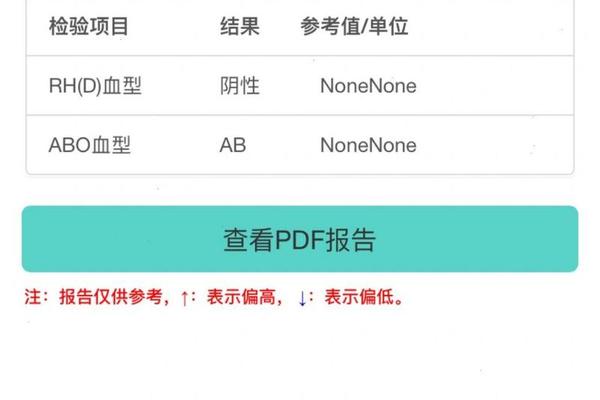

血液作为人体生命活动的重要载体,其抗原特性构建了复杂的血型分类体系。当提及"A型Rh阴性血"这一名称时,人们常会产生疑问:这究竟属于A型血还是B型血?实际上,ABO血型系统与Rh血型系统是独立存在的两种分类标准,前者根据红细胞表面A、B抗原的存在情况划分,后者则基于D抗原的存在与否。Rh阴性血并非隶属于A或B型中的任何一类,而是与ABO血型共同构成个体的完整血型标识。

ABO与Rh系统的并行关系

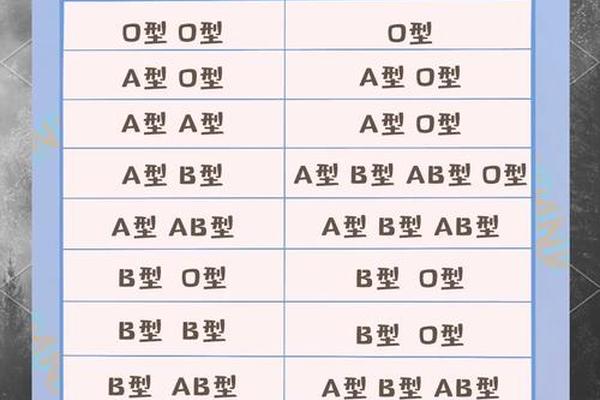

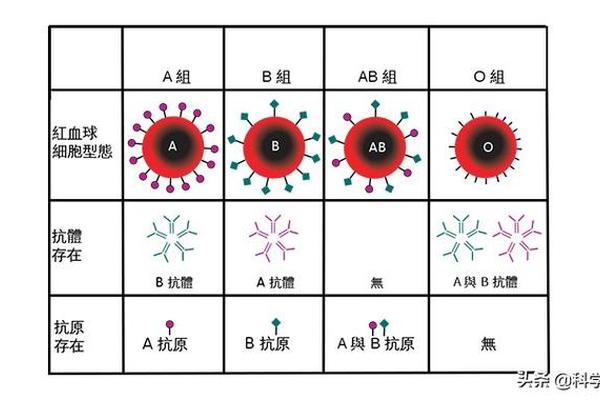

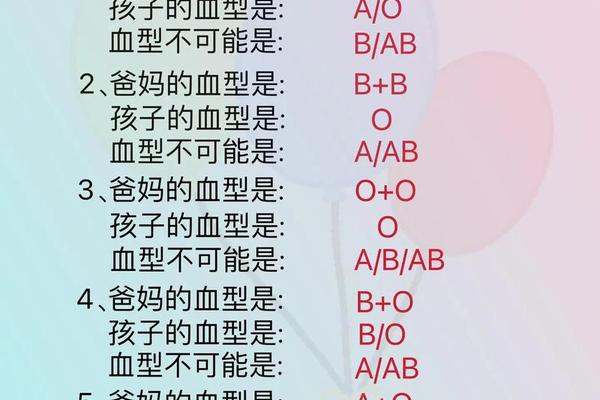

在血型学的框架下,ABO血型系统与Rh血型系统如同地理学中的经纬坐标,各自承担不同的分类功能。ABO系统将人类血型划分为A、B、AB、O四类,其判定依据是红细胞表面是否携带A抗原或B抗原。例如,仅携带A抗原者为A型血,同时携带A、B两种抗原则为AB型血。

而Rh系统则聚焦于红细胞膜上的D抗原,该抗原的存在使个体被归类为Rh阳性,缺失则定义为Rh阴性。这种分类与ABO系统完全独立,意味着每个人在ABO和Rh系统中都会获得一个交叉坐标。例如"A型Rh阴性"即表示该个体在ABO系统中属于A型,同时在Rh系统中属于阴性。这种双重分类机制在临床输血和器官移植中具有决定性意义,二者不可混淆或替代。

Rh阴性A型血的医学特征

作为稀有血型组合,A型Rh阴性血的临床价值与风险并存。数据显示,我国汉族人群中Rh阴性血占比不足0.3%,其中A型Rh阴性仅占该群体的28%左右。这类人群的红细胞既携带A抗原,又缺失D抗原,这种双重特性导致其输血选择范围极度受限。当需要输血时,必须同时匹配ABO血型和Rh血型,否则可能引发致命的溶血反应。

尤其对于育龄女性,Rh血型不合可能引发新生儿溶血病。若Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激母体产生抗D抗体。这些抗体在二次妊娠时会攻击胎儿的红细胞,导致胎儿贫血、水肿甚至死亡。A型Rh阴性孕妇需在孕期12周前完成抗体筛查,必要时接受免疫球蛋白注射以阻断致敏过程。

社会支持体系的特殊需求

稀有血型群体面临的医疗困境催生了特殊的社会支持机制。我国自2001年起建立"熊猫血"志愿者数据库,目前全国登记在册的Rh阴性献血者约50万人,其中A型约占35%。这些志愿者通过"应急献血圈"形成互助网络,在重大手术或突发事件时提供即时的血液保障。例如2023年郑州特大暴雨期间,当地Rh阴性血库在志愿者支援下12小时内完成2000ml应急血液调配。

但现有体系仍存在改进空间。调查显示,约40%的Rh阴性血型者因担心健康风险而拒绝登记献血。这要求医疗机构加强科普教育,消除"稀有血型献血损害健康"的认知误区。建议建立区域联动的冻存血库系统,将红细胞在-80℃超低温环境下保存,使其有效期延长至10年,以应对突发性用血需求。

未来研究方向与展望

基因编辑技术的突破为稀有血型研究开辟了新路径。2024年《自然·生物技术》刊载的研究显示,通过CRISPR-Cas9技术敲除HBB基因,可使Rh阳性红细胞转化为Rh阴性表型,转化效率达到87%。这种人造"通用血"虽处于实验阶段,但为缓解Rh阴性血源短缺提供了理论可能。合成生物学领域正在探索人工合成D抗原抑制剂的可行性,以期阻断Rh阴性受血者的免疫排斥反应。

从公共卫生角度,建议建立全国统一的稀有血型信息平台,整合医疗机构的血型检测数据。通过大数据分析预测区域用血需求,动态调整血库储备。同时应加强基础研究,深入解析Rh血型系统除D抗原外的其他抗原(如C、c、E、e)的临床意义,这些次要抗原的错配也可能引发迟发性溶血反应。

生命密码的科学认知

A型Rh阴性血的特殊性恰如其分地体现了人类遗传的多样性。这种血型组合既非疾病也非缺陷,而是生物进化过程中自然形成的遗传特征。正确认知血型系统的分类逻辑,不仅关乎个体医疗安全,更是现代输血医学发展的基石。随着基因检测技术的普及,建议将Rh血型检测纳入常规体检项目,特别是婚育人群和手术患者,以提前预防相关医疗风险。对于占人口极少数的"熊猫血"群体而言,建立科学的自我防护意识和积极参与献血互助,将成为守护生命的重要防线。