a血型给b输血-ab血型可以给a和b血型输血吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-25 13:19:02

血液安全是医疗救治中不可忽视的基石,而血型匹配更是其中的核心问题。围绕“A型血能否输给B型血”以及“AB型血是否可以通用输注”的疑问,医学界早已通过抗原抗体反应原理与临床实践给出了科学结论。本文将深入探讨ABO血型系统的生物学机制、输血安全原则及科技突破对传统规则的挑战,为公众提供全面认知。

血型系统的生物学基础

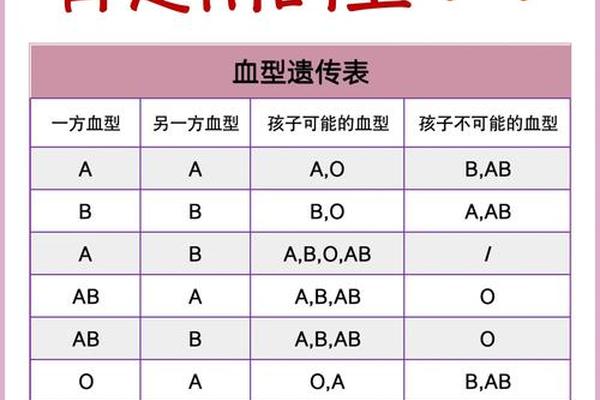

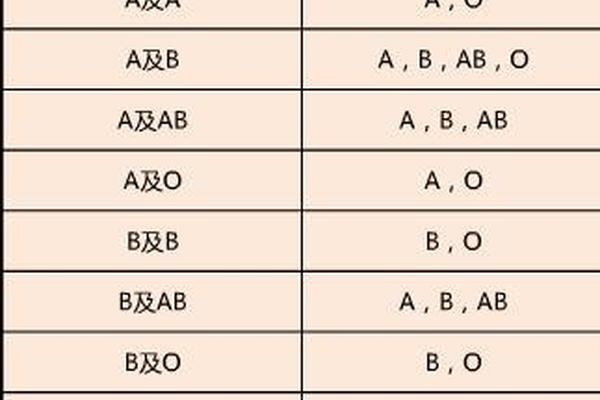

ABO血型系统的核心在于红细胞表面的抗原差异:A型血携带A抗原和抗B抗体,B型血携带B抗原和抗A抗体,AB型血同时具有A、B抗原而无抗体,O型血则缺乏A/B抗原但含有抗A、抗B抗体。这种抗原抗体相互作用的特性,决定了不同血型间的输血兼容性。

当A型血红细胞进入B型血受体内时,B型血清中的抗A抗体将识别并攻击外来A抗原,引发红细胞凝集反应。这种免疫反应会导致微循环阻塞、溶血性贫血,严重时可造成肾衰竭甚至死亡。同样,AB型血的红细胞同时携带A、B两种抗原,若输注给仅携带单种抗体的A型或B型患者,同样会触发致命性的免疫攻击。

ABO血型输注规则解析

传统输血原则强调“同型输注优先”的理念。A型血只能输给A型或AB型受血者,B型血对应B型或AB型,AB型作为“万能受血者”理论上可接受所有血型,但实际临床中仍以同型输注为安全准则。特殊情况下,O型红细胞因无A/B抗原可临时替代,但需注意其血浆中含有的抗A/B抗体可能引发溶血风险。

对于AB型血浆的输注则存在特殊优势。由于AB型血浆不含抗A、抗B抗体,理论上可安全输注给任何血型患者。但该特性仅适用于血浆成分输注,若涉及全血或红细胞输注时仍需严格遵循抗原匹配原则。这种“单向兼容”的特性使得AB型血浆在急救时具有特殊价值。

输血安全的技术保障

交叉配血试验是确保输血安全的最后防线。该实验通过混合供血者红细胞与受血者血清,检测是否存在凝集反应。即使血型鉴定显示匹配,仍需通过该试验排除其他血型系统(如Rh系统)的潜在风险。临床案例显示,某医院曾因护士疏忽将A型血误输给B型患者,引发严重溶血反应,经紧急换血治疗才转危为安。

现代输血流程包含三级核查体系:采集血样时的床旁双人核对、血库配型时的抗原抗体检测、输注前的“三查十对”制度。其中“三查”涉及血袋完整性、有效期及血液质量,“十对”则覆盖患者信息、血型匹配等关键要素。这些措施将人为失误率降至0.0004%以下。

科学突破与未来展望

浙江大学团队研发的“红细胞三维凝胶包裹技术”取得重大突破,通过纳米材料覆盖红细胞表面抗原,成功实现Rh阳性红细胞在Rh阴性患者体内的安全输注。该技术可扩展至ABO系统,理论上可将任意血型红细胞改造为通用型,目前已在动物实验中实现AB型到A型的成功输注。

酶工程技术为血型转换提供新思路。研究者发现肠道菌产生的特定酶类可剥离红细胞表面A/B抗原,将A/B型转化为O型。丹麦团队最新研究显示,嗜黏蛋白阿克曼菌分泌的酶制剂可在30分钟内完成血型转换,转化效率达98%。虽然这些技术尚未大规模临床应用,但已为缓解血源短缺指明方向。

ABO血型系统的抗原抗体反应机制,决定了A型血不能直接输注给B型患者,而AB型血液的“万能受血”特性也存在严格限制。在现有医疗体系下,严格遵守同型输注原则、完善输血核查流程仍是保障患者生命安全的核心。随着纳米材料包裹、酶工程等技术的突破,未来或可实现真正的通用型血液制备,但当前阶段仍需依靠公众积极参与献血、医疗机构精准用血来维护血液安全体系。建议相关部门加强输血科普教育,同时加大血型转换技术的临床转化研究投入,为解决血源供需矛盾提供科技支撑。