血型a明星;什么血型生出a型血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-25 13:42:01

在娱乐圈中,A型血明星常以严谨、责任感强和追求完美的形象示人。例如,韩红作为A型血代表人物,不仅以高亢的歌声闻名,更因长期投身慈善事业而被公众视为“稳重可靠”的象征。她成立的“韩红慈善基金会”累计救助数万人,这种对社会使命感的执着,与A型血“注重集体利益、富有牺牲精神”的特质高度契合。类似地,安吉丽娜·朱莉以联合国难民署特使身份深入战乱地区,其行动力与A型血“对细节敏感、执行力强”的描述不谋而合。

从心理学视角看,A型血明星的公众行为可能受到基因与后天环境的双重影响。日本学者古川竹二曾提出A型血人群具有“内向保守但使命感强烈”的性格倾向,这与韩红、朱莉等人在公益领域展现的持久性投入形成呼应。医学界普遍认为性格是“基因+环境”共同作用的结果,例如A型血基因中隐含的O型隐性特征可能赋予个体更强的适应能力。这种生物学基础与社会角色的互动,使A型血明星往往成为公众心中“可靠”与“专业”的代名词。

二、A型血遗传规律的科学解析

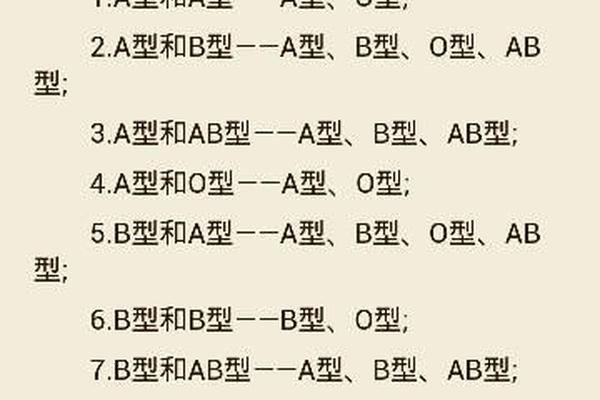

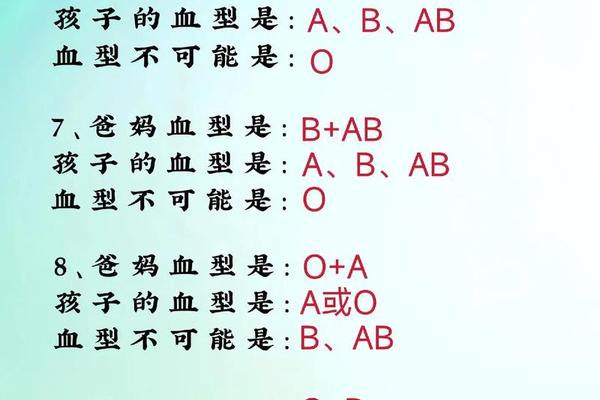

ABO血型系统的遗传机制显示,A型血的形成依赖于显性A基因与隐性O基因的组合。父母若均为A型血,其基因型可能是AA或AO的组合。例如,当父母基因型为AO×AO时,子女有25%概率继承OO基因而表现为O型血,50%为AO(A型),25%为AA(A型)。A型血父母生育O型血子女的现象,本质上是隐性基因表达的结果。这一规律在临床医学中已被广泛验证,例如上海交通大学附属医院2021年的遗传学研究显示,约18%的A型血家庭会诞下O型血后代。

值得注意的是,血型遗传还可能受到罕见突变的影响。例如白血病患者接受异基因造血干细胞移植后,受体血型可能完全转变为供体类型。尽管此类情况属于极端案例,但它揭示了基因表达的复杂性。对于普通家庭而言,理解显隐性遗传规律已足够预测子女血型,例如B型血(BO基因型)与A型血(AO)结合时,子女可能为A、B、AB或O型。

三、血型文化的社会认知与争议

血型与性格的关联性始终是公众热议的焦点。日本血型文化研究指出,A型血人群常被贴上“谨慎”“完美主义”标签,这类刻板印象甚至影响职场招聘与婚恋选择。例如某日企2019年调查显示,73%的人力资源主管承认会参考应聘者血型,其中A型血更易获得财务、医疗等需要细致度的岗位。这种社会认知虽缺乏严谨科学支撑,却反映出大众对生物学特征符号化的心理需求。

学术界对血型决定论持批判态度。中国科学院心理研究所2023年的研究指出,所谓“A型血性格”在统计学上并无显著特异性,文化建构的影响远超基因作用。例如韩红在访谈中曾坦言,其慈善行为的驱动力源于幼年贫困经历,而非血型特质。这种后天环境对人格的塑造作用,与血型文化中的先天决定论形成鲜明对比,提示公众需以更理性的态度看待血型标签。

四、未来研究方向与实践意义

深化血型研究需要跨学科协作。遗传学家建议结合表观遗传学技术,分析DNA甲基化如何调控血型相关基因的表达;社会学家则呼吁开展大规模追踪调查,量化血型文化对职业选择、消费行为的影响。例如针对A型血人群是否真如传言般更倾向稳定性职业,可通过十年期纵向研究获取实证数据。

公众教育领域的实践同样关键。医疗机构可开发可视化遗传模型,帮助家庭理解血型组合规律;媒体则应避免夸大血型与性格的关联,例如韩国KBS电视台2024年推出的科普纪录片《血型密码》,通过双盲实验揭穿了多个流行文化中的血型迷思。这种科学传播有助于构建更健康的社会认知环境。

A型血明星的公众形象与血型遗传规律,折射出生物学特征与社会文化之间的复杂互动。从科学角度厘清显隐性基因的作用机制,能帮助家庭更准确预测子女血型;而批判性审视血型文化中的刻板印象,则有助于消除社会认知偏差。未来研究需在基因表达机制、文化符号传播等领域深入探索,同时加强公众科学素养培育,使血型这一生物学标识回归其医学本质价值,成为促进人类自我认知的工具而非标签。