a血型b血型的结合是什么血型 A型血与B型血有何区别?

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-25 11:18:02

在人类生物学中,血型系统不仅是医学诊断的重要依据,更承载着遗传密码的奥秘。A型血与B型血作为ABO系统中的两大类别,其结合后的遗传规律与生物学差异,揭示了生命多样性的本质。理解二者的区别及其遗传机制,既有助于解答亲子血型关系的疑惑,也为疾病预防和个性化医疗提供了科学依据。

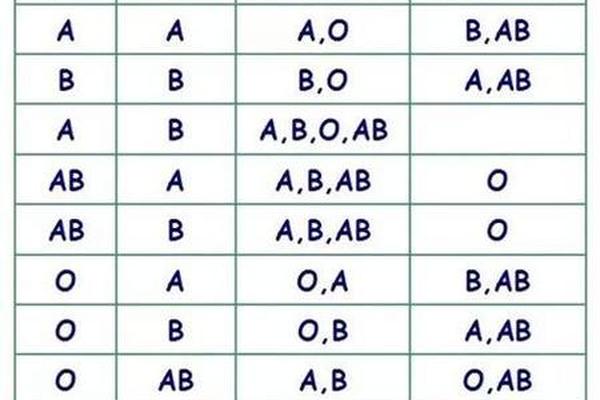

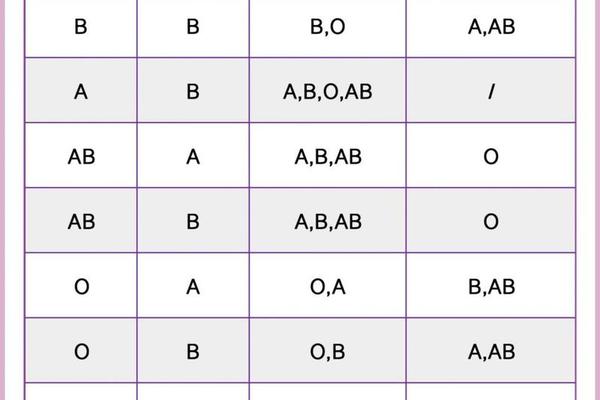

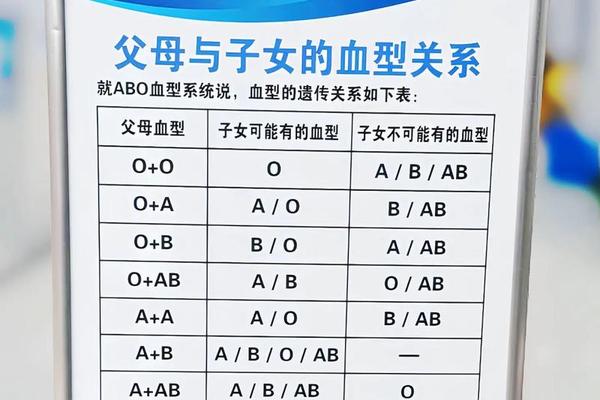

一、遗传机制与后代血型分布

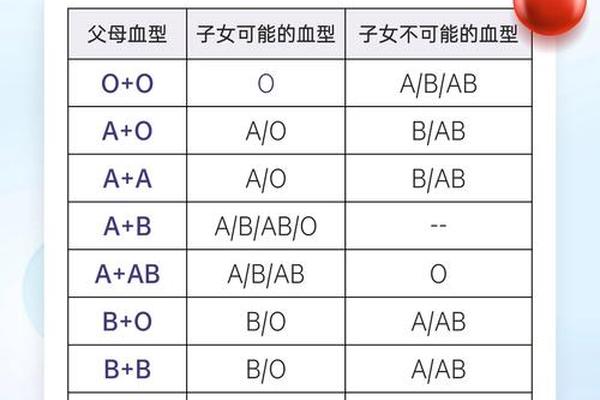

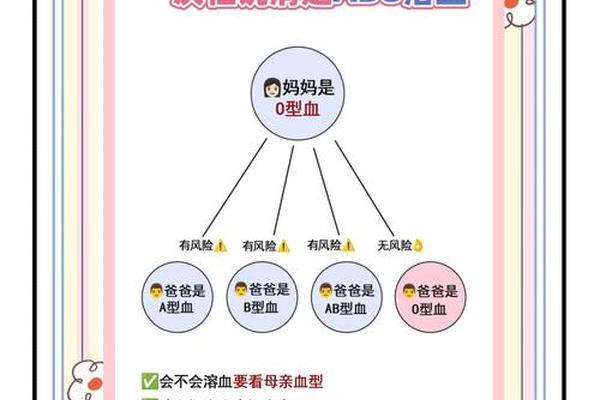

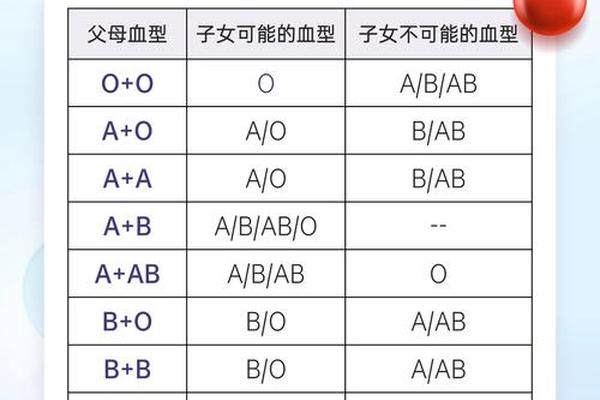

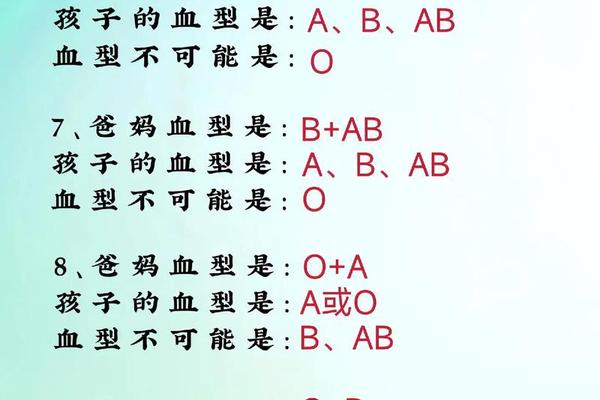

A型血与B型血的结合可能诞育A、B、AB、O四种血型的后代,这一现象源于ABO系统的显隐性遗传规律。A型血的基因型可能是AA(纯合)或AO(杂合),而B型血则对应BB或BO。当父母分别携带隐性O基因时,子代有25%的概率从双方各获得一个O基因,形成O型血(ii)。例如,若父母基因型分别为AO和BO,其子代基因组合将呈现四种可能性:AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)和OO(O型)。

研究表明,这种遗传多样性源于9号染色体上的ABO基因座。A和B基因编码糖基转移酶,分别催化A抗原(N-乙酰半乳糖胺)和B抗原(半乳糖)的合成,而O基因由于碱基缺失导致酶活性缺失,仅保留H抗原。共显性遗传使得AB型成为独立表型,而隐性O基因的双重表达则解释了O型血的产生。临床统计显示,A型与B型父母所生子女的血型概率大致均等,四种类型各占约25%。

二、抗原与免疫学差异

A型与B型血的核心差异体现在红细胞表面抗原类型。A型血的红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体(IgM);B型血则呈现B抗原和抗A抗体。这种抗原-抗体互斥性直接决定了输血相容性规则:A型血可接受A或O型血,B型血仅兼容B或O型。值得注意的是,O型血虽不含A/B抗原,但其血清中的抗A、抗B抗体在异型输血时仍可能引发溶血反应,尤其在大量输血场景下。

从免疫学角度看,A/B抗原不仅存在于红细胞,还广泛分布于上皮细胞、体液中。研究发现,A型个体对某些肠道病原体(如诺如病毒)更易感,因其A抗原与病毒吸附蛋白的亲和力较高。而B型血人群对疟疾的抵抗力可能更强,这与B抗原干扰疟原虫入侵机制有关。这些发现提示血型抗原在病原体识别与免疫应答中具有进化意义。

三、健康风险的生物学关联

流行病学研究揭示了血型与疾病易感性的显著关联。A型血人群的胃癌和结直肠癌风险较其他血型高20%-25%,可能与A抗原促进幽门螺杆菌定植有关。而B型血个体的Ⅱ型糖尿病发病率比O型血高21%,推测与胰岛素抵抗相关的炎症因子水平差异相关。在心血管领域,非O型血(包括A、B、AB)的血栓风险比O型高4%-20%,尤其是AB型人群的静脉血栓栓塞风险突出。

妊娠并发症研究进一步扩展了血型的临床意义。AB型孕妇发生子痫前期的风险增加,而O型血产妇的产后出血概率更高,这可能与血管内皮功能及凝血因子表达的差异有关。这些发现为产前风险评估提供了新思路,但也需结合其他生物标志物进行综合判断。

四、性格特征与行为模式

尽管缺乏严格生物学证据,心理学观察发现A型与B型血人群存在行为倾向差异。A型血个体常表现出严谨、计划性强等特点,工作中注重细节且具有持续性。而B型血人群更倾向于灵活应变,在压力情境下表现出更强的适应性,这种差异可能与神经递质代谢或环境适应进化相关。

社会行为研究显示,A型血人的社交互动更为保守,倾向于建立稳定的人际网络;而B型血人更具开放性,容易快速融入新环境。值得注意的是,这些观察性结论尚未得到分子机制的支持,需谨慎解读其科学性和普适性。

五、进化与人类学意义

ABO系统的进化轨迹揭示了其对人类生存的深远影响。基因分析表明,A/B抗原分化始于灵长类共同祖先,可能作为病原体防御机制而保留。例如,在疟疾高发区,O型血的高频率分布(如非洲部分地区)暗示其对抗疟原虫感染的选择优势。而A型血在欧洲的高流行(约40%)可能与鼠疫等历史疫情的选择压力相关。

人类学研究还发现,血型分布与族群迁徙存在关联。蒙古族B型血比例显著高于汉族,这与其游牧生活方式的适应性进化可能存在联系。这些发现为理解人类文明演进提供了独特的生物学视角。

血型系统作为生命科学的微观窗口,不仅诠释了遗传变异的精妙机制,更串联起医学、人类学、心理学等多学科知识网络。A型与B型血的差异既体现在抗原分子的微观结构,也反映于疾病易感性和行为模式的宏观层面。未来研究需深入探索血型与表观遗传、肠道菌群等新兴领域的交互作用,同时加强跨族群大样本队列研究,以揭示其多维度生物学意义。对于公众而言,理性认知血型关联的健康风险,结合科学检测与生活方式干预,方能实现精准健康管理。