a血型消化食物_AB型血为什么不是汉族人

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-25 13:28:02

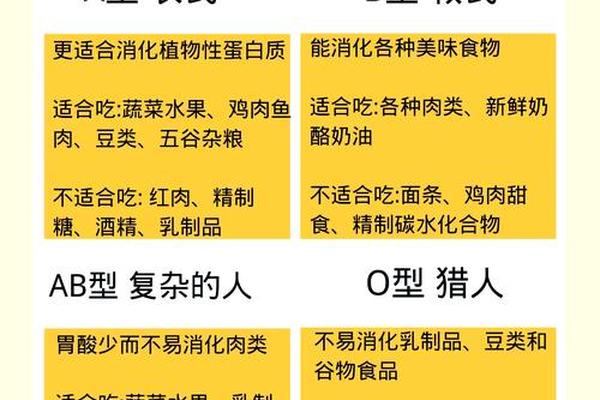

血型作为人体遗传特征的重要标识,其与健康的关系一直是医学研究的焦点。A型血人群的消化系统特征显示出独特的适应性:研究显示,A型血祖先最早从事农耕活动,肠道菌群更适应植物性饮食。这种进化背景使得A型血人群的胃酸分泌相对较弱,消化酶活性更适合分解谷物和蔬菜,但对动物蛋白的代谢效率较低。例如,美国自然疗法专家彼得·德达莫在《吃对你的血型》中指出,A型血人群长期摄入红肉可能增加消化负担,导致慢性炎症。

从分子机制看,A型抗原(N-乙酰半乳糖胺)与肠道黏膜的糖蛋白结构存在相互作用,可能影响营养吸收效率。上海交通大学的研究进一步发现,A型血人群患胃癌和结直肠癌的风险比其他血型高20%-30%,这与消化系统对特定食物的敏感性相关。这种代谢特征提示,A型血人群的饮食结构需更注重膳食纤维和低脂植物蛋白的摄入,以减少消化道疾病的发生。

二、AB型血在汉族中的遗传学溯源

AB型血作为最晚出现的血型,其形成需要A和B两种抗原的共存。根据陕西省人民医院杨江存团队的研究,中国汉族AB型血占比仅为8.91%,显著低于全球平均水平。从遗传学角度分析,AB型血的产生依赖于A、B基因的共显性表达,而汉族历史上的人口迁移和族群隔离可能限制了这种基因组合的扩散。例如,北方游牧民族携带较高比例的B型血基因,而南方农耕族群以A型和O型为主,两者的基因交流不足导致AB型血在汉族中较为罕见。

血型分布的地域差异也印证了这一现象。研究将中国划分为四个血型区:Ⅰ区(华北)以B型血为主,Ⅱ区(华东)O型血占优,Ⅲ区(华南)O型血达40%-44%,而AB型血在人口密集的汉族聚居区占比最低。这种分布模式与汉族历史上的迁徙路径相吻合,说明血型基因的传播受到地理屏障和文化隔离的双重影响。

三、族群融合与血型演化的历史维度

血型分布是民族起源与融合的“基因密码”。汉族作为多民族融合的产物,其血型结构呈现出复杂的历史层积。分子人类学研究显示,汉族O型血占34.2%,A型28.7%,B型28.2%,这种相对均衡的分布暗示着多次大规模族群混血。例如,魏晋南北朝时期的“五胡乱华”促使北方游牧民族B型血基因南传,但受限于农耕文明的社会结构,基因融合程度有限,导致AB型血未能成为主流。

对比其他民族的数据更具启示性:蒙古族B型血占比超40%,藏族O型血达46%,而维吾尔族AB型血比例接近15%。这种差异凸显出血型基因作为民族标记的敏感性。值得注意的是,AB型血在汉族中的低占比(8.91%)甚至低于全国平均水平(9%),暗示汉族在形成过程中可能存在基因选择的倾向性,例如对特定传染病的抵抗力差异。

四、血型研究的现代医学启示

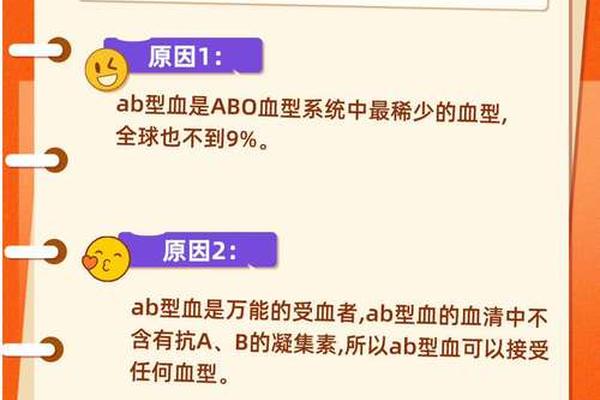

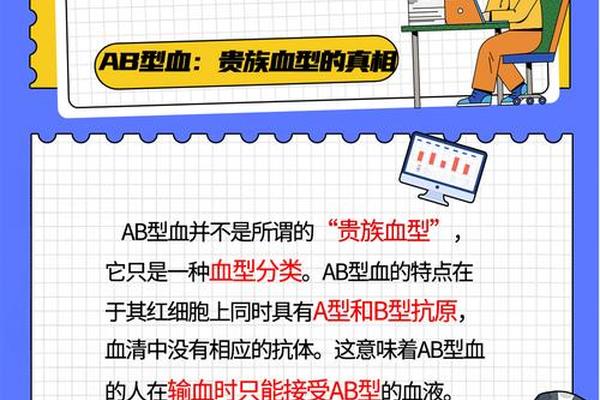

血型与疾病的关联性研究为精准医学提供新方向。A型血人群的消化道肿瘤高风险已得到多项研究证实,其机制可能与抗原介导的免疫应答相关。而AB型血虽占比低,但其“万能受血者”的特性在临床输血中具有特殊价值,研究显示AB型血浆中缺乏抗A、抗B抗体,这为开发通用型血液制品提供了分子基础。

未来研究需在三个层面深化:一是开展跨民族血型基因图谱绘制,借助第七次人口普查数据建立动态模型;二是探索血型抗原与肠道微生物组的互作机制,例如A型血人群的乳糖酶活性与植物多糖代谢的关系;三是加强血型特异性疾病的预防策略,如为A型血人群制定消化道癌症早期筛查方案。这些探索不仅能揭示人类进化的微观轨迹,也将为个性化医疗开辟新路径。

血型作为连接遗传、历史与健康的纽带,其研究价值远超传统认知。A型血的消化特征揭示了人类对生存环境的适应性进化,而AB型血在汉族中的低占比则映射出族群融合的历史边界。随着基因测序技术的进步,血型研究正从表象描述走向机制解析,未来或将揭示更多基因密码与人类命运的深层关联。在医学实践中,这种认知的深化不仅能优化疾病防治策略,也将助力构建更具包容性的健康管理体系。