A血型好命吗,A型血不是纯正汉族吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-25 20:37:02

血型与性格、命运的关联性讨论,最早可追溯至古希腊的体液学说。希波克拉底提出人体由血液、黏液、黄胆汁和黑胆汁四种体液构成,认为其比例差异塑造了个体性格。这一理论在20世纪被日本学者古川竹二重新包装,他在1927年发表的《血液与性格学的研究》中首次将ABO血型系统与性格特质直接挂钩,宣称A型血者普遍具有"谨慎、完美主义、内向"等特征。该学说在日本社会引发狂热追捧,甚至影响婚恋择偶和职场招聘,形成了独特的"血型文化"。

然而科学界对血型决定论始终持批判态度。1930年代起,学界发现古川竹二的研究样本量不足30人,且缺乏统计学显著性。2021年佛罗里达高中生通过大样本统计分析,证实血型与性格无显著相关性,该研究被国际期刊收录。遗传学研究表明,血型由9号染色体上的ABO基因决定,而性格形成涉及数百个基因与环境的复杂交互作用。日本九州大学2023年对万名日美民众的调查进一步证明,血型特质描述更多是巴纳姆效应——人们倾向于将模糊的性格标签对号入座。

二、A型血特质的文化建构

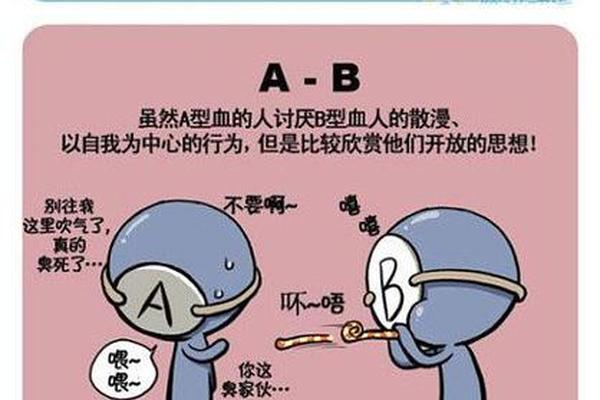

在东亚文化语境中,A型血常被赋予双重形象。日本血型手册将其描述为"守规矩的模范生",适合从事精密工作,但易陷入焦虑;中国社交媒体则流行"A型血最卷"的说法,认为该群体具有强迫症式自律。这种认知实则源于社会期待投射,例如东京大学调查显示,日本A型血占比38%,恰好与职场中层管理者比例吻合,形成统计学假象。

从医学视角看,A型血与特定疾病确实存在关联。2022年《柳叶刀》研究指出,A型人群胃癌发病率较其他血型高20%,心血管疾病风险也显著增加。但这类生物学差异与"命运优劣"无关,更多体现进化过程中的环境适应性。基因考古发现,A型血在农耕文明发源地——黄河流域的分布率达31%,可能与早期人类对谷物饮食的代谢适应有关。

三、民族血型构成的科学真相

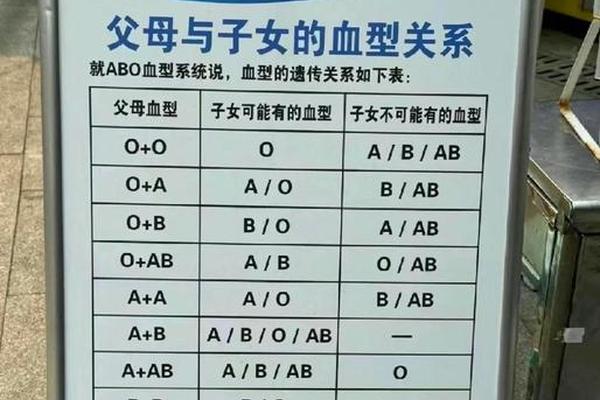

纯正汉族"的血型争议,本质是科学概念与民族主义的错位。分子人类学研究证实,现代汉族是古代华夏族与羌、苗等族群融合的产物,Y染色体单倍群呈现高度多样性。复旦大学2020年基因组数据显示,北方汉族A型血占比28.7%,南方汉族为25.3%,差异源于历史上的人口迁徙而非"血统纯度"。事实上,全球A型血分布呈明显地域特征:西欧平均35%,非洲某些部落不足5%,证明这是人类适应不同气候与病原环境的自然选择结果。

将血型与民族身份捆绑的认知,暗含危险的科学误读。1932年日本军部曾利用伪造的血型数据,宣称台湾反抗者多为O型血,试图为殖民统治寻找"科学依据"。现代基因技术已能精准追溯母系线粒体DNA与父系Y染色体谱系,血型系统在族群识别中的价值不足0.3%。

四、超越标签的认知重构

血型文化的持久流行,折射出现代社会的认知困境。京都大学心理学教授山田昌弘指出,快节奏社会催生了对简化认知框架的需求,血型标签能提供虚假的确定感。但将复杂人性压缩为四类模板,既忽视了个体独特性,也可能强化刻板印象——日本HR协会报告显示,31%的B型血求职者遭遇隐性歧视,尽管其工作绩效与血型无相关性。

科学界正在探索更有价值的血型研究方向。2024年Nature刊文揭示,A型抗原能与特定肠道菌群协同作用,影响神经递质合成,这或许为精神疾病治疗开辟新路径。上海交大团队则发现,A型红细胞膜蛋白对疟原虫的识别机制具有独特抗性,相关疫苗研发已进入临床阶段。

血型本质是遗传编码的生化标记,既非命运罗盘,亦非民族身份证。A型血既不存在先天优越性,也不具备族群专属性,其文化意义的建构往往脱离科学事实。在基因编辑技术已能修改血型的今天,我们更需警惕将生物学差异异化为社会等级的工具理性。未来研究应聚焦血型与疾病的分子机制,而非沉溺于伪科学叙事,唯有回归实证精神,方能真正释放血型研究的科学价值。