血型鉴定a抗原_a型血有a抗原

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-25 23:59:02

在人类漫长的医学探索历程中,血型系统始终是连接生命奥秘与临床实践的重要纽带。ABO血型作为最早被发现且应用最广泛的分类体系,其核心在于红细胞表面抗原的特异性表达。其中,A型血因其独特的A抗原特性,不仅成为输血医学的关键研究对象,更在疾病关联、免疫反应等领域展现出复杂的生物学意义。这种由糖基转移酶编码的抗原分子,如同一把双刃剑,既保障着生命系统的稳定运行,也潜藏着诸多亟待揭示的医学谜题。

一、A抗原的生物学基础

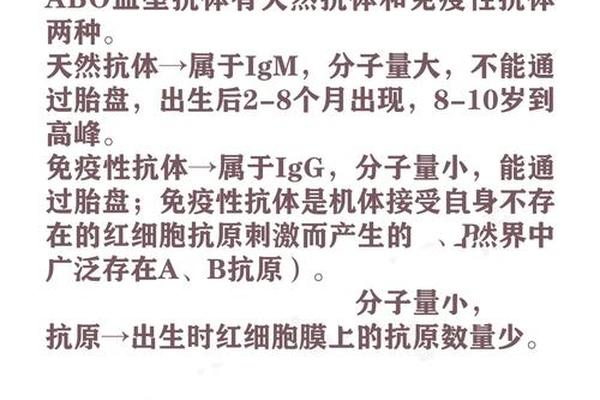

A抗原的本质是镶嵌在红细胞膜上的糖蛋白复合物,其分子结构由N-乙酰半乳糖胺通过α-1,3糖苷键连接在H抗原的β-半乳糖末端形成。这一生化过程由位于9号染色体的ABO基因调控,A等位基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化特定糖基的转移反应。值得注意的是,H抗原作为A/B抗原的前体物质,其表达受FUT1基因控制,当该基因突变导致H抗原缺失时,即使存在A基因也无法形成A抗原,这种情况被称为孟买血型。

在亚型分化方面,A型血存在超过20种亚型变异,其中A1与A2亚型占比超过99%。A1型红细胞同时携带A和A1抗原,而A2型仅表达A抗原,这种差异源于两种亚型转移酶的催化效率不同:A1型酶可同时作用于1型和3型H链,而A2型酶仅能催化1型H链的糖基化。分子生物学研究显示,A1亚型的抗原位点密度可达A2亚型的3-5倍,这直接导致两者在血清学检测中的凝集强度差异。

二、A抗原的血清学鉴定技术

传统血型鉴定依赖抗原-抗体的特异性凝集反应,使用单克隆抗A试剂与待检红细胞悬液混合观察凝集现象。但这种方法在面临弱A亚型(如A3、Ax、Aend等)时存在局限性。例如Ax型红细胞仅能与O型血清中的抗-AB发生微弱凝集,常规抗A试剂可能将其误判为O型。临床案例显示,白血病患者因造血异常导致A抗原表达减弱时,常规血型鉴定误差率可达12%-15%。

现代分子诊断技术为精准鉴定提供了新路径。PCR-SSP法通过特异性引物扩增ABO基因外显子,可准确区分A101、A201等基因型。某研究对43例血清学检测存疑的样本进行基因测序,发现5例存在罕见的CisAB型基因突变,这类患者的表型虽为AB型,但遗传特征完全不符合孟德尔定律。纳米孔测序技术更可实时解析全长ABO基因序列,对嵌合体、体细胞突变等复杂情况具有独特优势。

三、A抗原的临床意义解析

在输血医学领域,A抗原的准确识别关乎生命安危。统计显示,因A2亚型误判导致的急性溶血反应占ABO不相容输血的38%。特别是A2B型个体,其红细胞抗原密度仅为A1B型的1/6,极易被误判为B型。近年研究提出"三步验证法":先做常规正反定型,再用木瓜酶增强弱抗原检测,最后通过吸收放散试验确认,可将误判率降至0.3%以下。

疾病相关性研究揭示A抗原的多重生物学效应。全基因组关联分析发现,A型血人群胃酸分泌相关基因表达水平较高,这或许解释其胃癌发病率较O型血高20%的流行病学数据。在传染病领域,新冠病毒S蛋白与ACE2受体的结合可能受ABO血型糖链结构影响,但最新meta分析指出,A型血人群的感染风险增幅仅为7%,远低于早期研究宣称的45%。这种争议凸显出血型研究需要更大规模的多中心队列支持。

四、研究进展与未来方向

表观遗传学研究发现,DNA甲基化修饰可调控ABO基因表达。在增生异常综合征患者中,ABO基因启动子区超甲基化导致A抗原表达量下降50%-70%,这种表观沉默现象为疾病监测提供了新生物标志物。基因编辑技术的最新突破使得体外改造红细胞血型成为可能,利用CRISPR-Cas9敲除ABO基因的红细胞已进入临床试验,有望彻底解决稀有血型供给难题。

未来研究需着重解决三大问题:一是建立全球统一的弱A亚型鉴定标准,目前欧洲血清学联盟与美国血库协会的判定阈值存在1.5倍差异;二是阐明A抗原在肿瘤免疫微环境中的作用机制,初步实验显示A型肿瘤细胞对NK细胞的杀伤敏感性显著降低;三是开发便携式血型检测设备,基于微流控芯片的技术已实现5分钟内完成ABO-RhD联合定型,检测灵敏度达98.7%。

透过对A抗原的深度剖析,我们不仅看到基础研究与临床应用的完美交融,更深刻认识到生命系统的精妙与复杂。从Landsteiner发现ABO血型至今,人类用120年时间将简单的凝集现象解析到分子层面,但A抗原在免疫耐受、细胞信号转导等领域的功能仍充满未知。随着单细胞测序、类器官模型等新技术的应用,血型研究正从表型描述迈向机制探索的新纪元。这不仅将重塑输血医学的实践标准,更可能为个性化医疗开辟全新路径。在可预见的未来,对A抗原系统的持续探索,必将为人类健康事业带来更多突破性贡献。