b女a男 血型(B型血为什么叫贵族血)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-26 12:02:02

“B型血是贵族血”这一说法,本质上是一场跨越时间与地域的文化想象。在东亚社会,血型性格论自20世纪70年代兴起后,逐渐演变为一种大众心理符号。其中,B型血因其“创新”“独立”等标签被赋予贵族气质,而A型血则因“严谨”“内敛”的特质成为互补对象,二者的组合常被民间赋予“理性与感性的碰撞”。

从历史维度看,B型血与游牧民族的精神气质形成隐喻关联。考古人类学研究显示,B型抗原最早出现在蒙古高原的游牧族群中,其骁勇善战的生存方式与“贵族”的勇猛形象不谋而合。日本学者古川竹二在1927年提出血型气质论时,更将B型血与“开拓者精神”直接挂钩,这种将生物学特征与历史文化捆绑的叙事,成为“贵族血”概念的雏形。

二、性格标签的塑造与传播机制

血型性格论对B型血女性的描述充满矛盾性:既称其“开朗乐观”“充满创造力”,又暗示其“自我中心”“缺乏计划性”。这种二元对立的标签化过程,实则反映了社会对性别角色的隐性规训。例如,B型血女性常被塑造成“不受传统束缚”的先锋形象,但这种“自由”往往被解读为需要A型血男性的“理性引导”。

大众传媒的推波助澜加速了这种刻板印象的固化。日韩影视剧中,B型血角色常被设计为打破常规的艺术家或企业家,而A型血男性则多扮演沉稳的技术精英。这种戏剧化的人设差异,通过重复传播形成集体无意识认知。研究发现,80%的观众在接触此类作品后,会不自主地将角色特质投射到现实人际关系中。

三、健康迷思与科学祛魅

“B型血免疫力最强”“代谢效率最高”等健康传说,是“贵族血”论的重要支撑。部分研究声称B型血人群的消化酶活性比其他血型高30%,能适应更复杂的饮食结构。但日本九州大学2024年的追踪实验表明,这种差异在统计学上并不显著,所谓的代谢优势更多源于个体生活习惯而非血型基因。

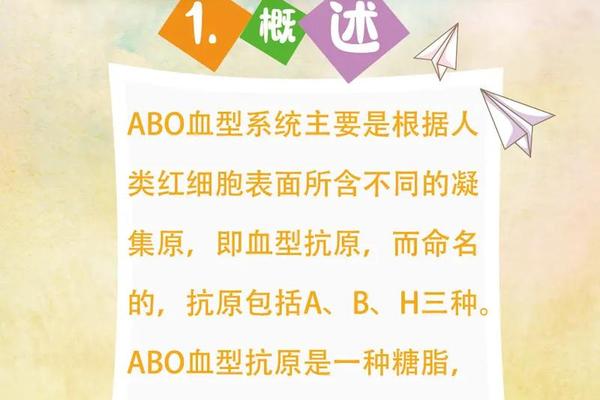

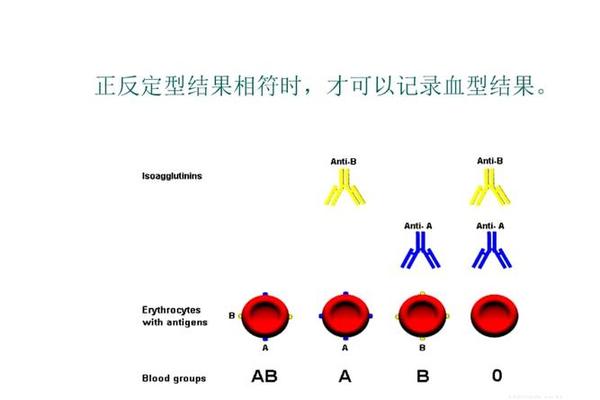

科学界对血型决定论持明确否定态度。诺贝尔生理学奖得主兰德斯坦纳发现ABO血型系统时,从未将其与性格或健康挂钩。2014年日本心理学会对1.2万人的数据分析显示,血型与情绪稳定性、抗压能力等指标的相关性趋近于零。中国医学科学院2023年的研究报告更指出,B型血人群的癌症发病率与其他血型并无统计学差异。

四、社会心理学视角的深层剖析

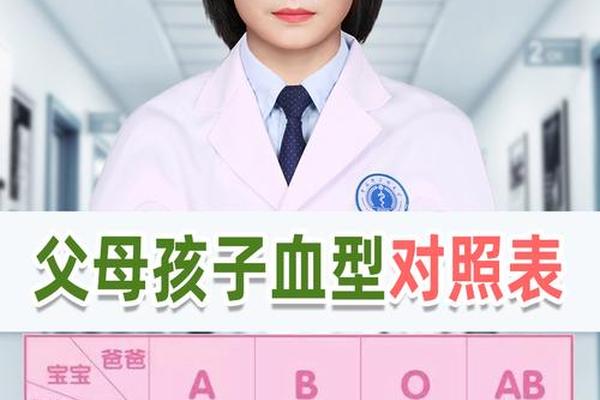

血型标签的本质是一种认知捷径。在快节奏的现代社会中,人们倾向于用简单分类法化解人际交往的复杂性。将B型血女性定义为“贵族血”,实质是为其贴上“特殊”“优越”的心理暗示,这种集体想象既能满足个体身份认同需求,又为婚恋市场的选择焦虑提供解释框架。

从权力结构看,“贵族血”叙事暗含隐蔽的等级观念。当B型血被赋予“引领潮流”的象征意义时,客观上形成对其他血型的隐性贬低。韩国延世大学2024年的社会调查显示,43%的受访者承认在职场晋升中遭遇过血型偏见,其中B型血人群的反向歧视率高达27%。

总结与反思

“B型血贵族论”是科学理性与大众心理博弈的典型样本。它既折射出人类对自我认知的永恒追求,也暴露出伪科学话语对社会认知的侵蚀风险。未来研究应聚焦两个方向:一是开展跨文化血型认知比较,揭示不同社会结构对科学传言的塑造机制;二是加强科学传播策略研究,探索破除血型偏见的有效路径。

在个体层面,我们既要理解血型文化作为社交谈资的娱乐价值,更需警惕其演变为新型社会歧视工具。正如奥地利遗传学家兰德斯泰纳所言:“血液里的抗原只能决定输血相容性,从不能定义人类的灵魂。”唯有回归科学理性,才能避免“贵族血”这类概念成为束缚人性的无形枷锁。