动漫血型A-a+血型和a型有什么区别

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-26 11:06:02

在《血型君》等动漫作品中,A型血角色常被塑造成追求完美、注重细节的形象,但现实中"血型决定性格"的论断却屡遭科学界质疑。当观众看到"RH+"等专业术语与动漫人设结合时,更易产生认知混淆:究竟A型RH+与普通A型血有何本质差异?这种差异是否真能影响人类性格?这个问题的探讨不仅涉及血液医学的专业知识,更折射出科学理论与大众文化间的认知张力。

医学本质:双系统叠加分类

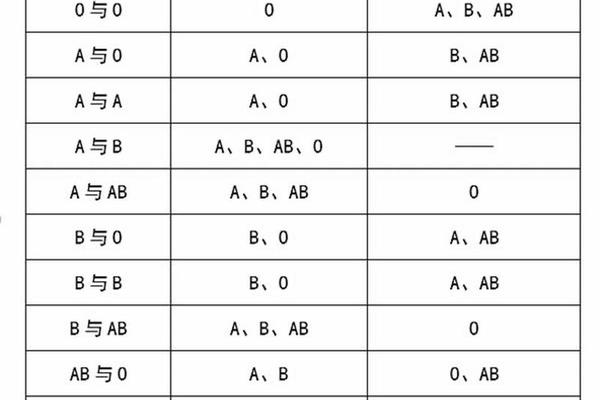

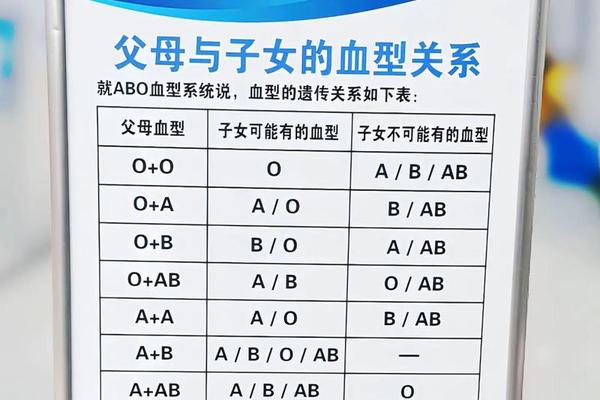

ABO血型系统与Rh血型系统构成人类血液分类的基石。前者由奥地利学者兰德斯坦纳于1900年发现,将血液分为A、B、AB、O四型,其核心差异在于红细胞表面抗原类型。后者则是1940年发现的独立系统,根据红细胞是否存在D抗原则分为Rh阳性(+)与阴性(-)。A型RH+即表示该个体在ABO系统中属于A型,同时在Rh系统中呈现阳性,这种双重分类体系如同坐标定位,精确描述血液特征。

这种叠加分类具有重要临床意义。数据显示,中国汉族人群中Rh阴性比例仅0.3%-0.5%,而A型RH+占总人口约30%。输血实践中,ABO系统的不合会导致致命溶血反应,而Rh系统不合则可能引发迟缓性免疫应答。例如Rh阴性孕妇孕育Rh阳性胎儿时,母体产生的抗D抗体可穿透胎盘引发新生儿溶血症。这种医学特性决定了A型RH+与A型RH-虽同属ABO系统,但具有不可逾越的输血界限。

动漫演绎:性格标签的具象化

创作者巧妙运用血型标签构建角。《血型君》中的A型君被赋予"谨慎守序""过度忧虑"等性格特征,这种创作源自1927年古川竹二提出的血型性格学说。在《奥特曼》系列中,初代奥特曼的严谨战术对应A型血设定,而泰罗奥特曼的灵活应变则对应B型血。这种艺术加工使抽象血液特征转化为可视化的行为模式,形成独特的叙事符号。

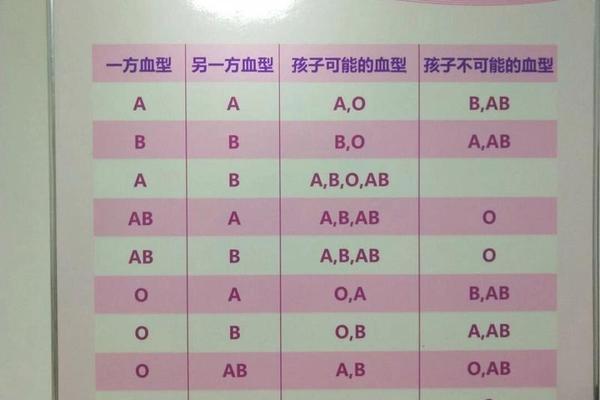

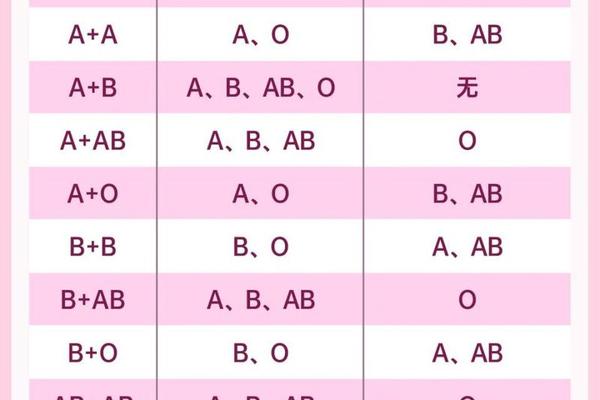

文化传播过程中,科学概念与娱乐元素产生化学反应。调查显示,日本82%的民众相信血型影响性格,这种集体认知催生出"血液型占卜""血型婚配"等衍生文化。当A型RH+被赋予"外冷内热""隐性强势"等新标签时,实际是将医学分类异化为性格光谱的细分刻度。这种文化现象如同现代版体液学说,用简单分类解释复杂人性。

科学验证:基因与环境的博弈

针对血型性格论,全球学者开展过135项严谨研究。2014年《神经学》期刊的万人级调研显示,血型与认知能力、情绪特质无统计学关联。双胞胎研究更具说服力:同卵双胞胎拥有完全相同的血型基因,但其性格差异度与异卵双胞胎无异。这证实后天环境对性格塑造起决定性作用,推翻"血液决定论"的先天假设。

遗传学研究揭示更深层机制。决定ABO血型的基因位于9号染色体,而调控神经递质的基因多分布于其他染色体,二者在遗传表达层面并无交联。心理学实验表明,当受试者误判自身血型时,其行为表现会自发向误判血型的文化标签靠拢,印证性格认知实为心理暗示产物。这种"巴纳姆效应"恰能解释为何不同血型者都感觉性格描述"准得可怕"。

现实启示:科普与娱乐的边界

医学界对血型文化的渗透保持警惕。日本输血协会发现,约15%的年轻献血者会依据动漫设定选择献血对象。这种认知错位可能影响血库资源配置,例如Rh阴性献血者因自认"性格孤僻"而降低献血意愿。我国采血机构已开始推行"血型科学认知"专项宣传,用血红蛋白电泳演示等直观方式区隔科学事实与娱乐创作。

文化创作者同样需要责任意识。《工作细胞》等科普动漫的成功经验表明,在保持娱乐性的同时准确传递医学知识完全可行。制作组与血液专家合作,用拟人化血小板演示凝血机制,既避免概念混淆又增强传播效果。这种创作范式为血型题材作品提供新思路:在角色设定中明确标注"本故事纯属虚构",或在片尾增加医学顾问的科普解读。

从ABO系统发现到Rh因子揭秘,人类探索血液奥秘的历程本身就是理性战胜蒙昧的历史。今日我们既要理解血型文化作为心理投射载体的社会功能,也要守住科学事实的底线。未来研究可深入探讨文化符号对医学认知的影响机制,开发更具创意的科普形式。毕竟,在血小板都能成为动漫明星的时代,科学传播理应找到属于自己的"破圈"路径。