判断A血型原理-A型血怎么来的

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-28 02:14:02

人类对血型的探索始于20世纪初,奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳通过血清学实验揭开ABO血型系统的神秘面纱。作为该系统中占比约30%的血型,A型血的判定不仅关乎输血安全,更是遗传学与免疫学交叉研究的经典案例。从抗原抗体的微观博弈到基因编码的宏观表达,A型血的本质揭示着生命科学中精密而复杂的调控机制。

抗原与抗体的生物学博弈

A型血的本质特征由红细胞表面的A抗原决定。这种抗原并非简单的分子标记,而是由糖链末端连接的N-乙酰氨基半乳糖构成的特异性结构。在ABO血型系统中,A抗原的形成依赖于H抗原前体的修饰——特定的糖基转移酶将H抗原的半乳糖残基转化为A抗原特征结构。这种转化过程的分子基础,正是IA基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶的催化作用。

血清学检测则基于抗原-抗体的特异性反应原理。A型个体血清中天然存在抗B抗体,这种免疫球蛋白IgM类抗体能与B抗原发生凝集反应。实验室通过标准抗A、抗B血清与受检红细胞的反应模式进行判定:仅与抗A血清发生凝集即确认为A型。值得注意的是,抗体的产生机制与肠道菌群携带的类抗原物质刺激密切相关,这种后天获得性免疫特征在出生后6-12个月逐渐形成。

遗传密码的显隐表达

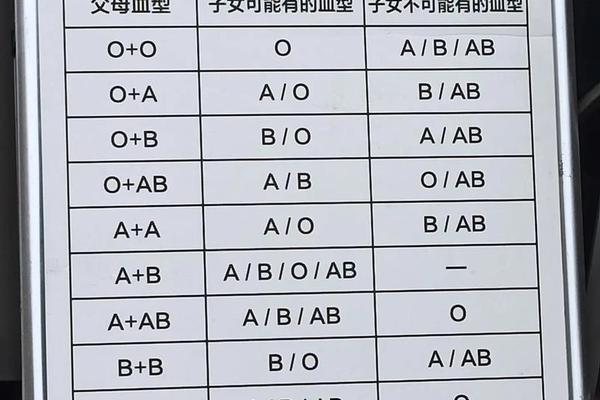

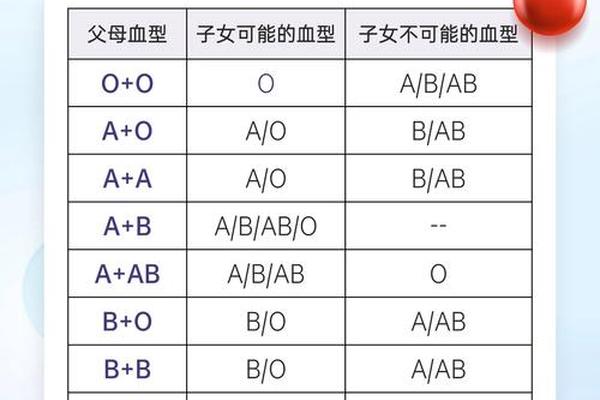

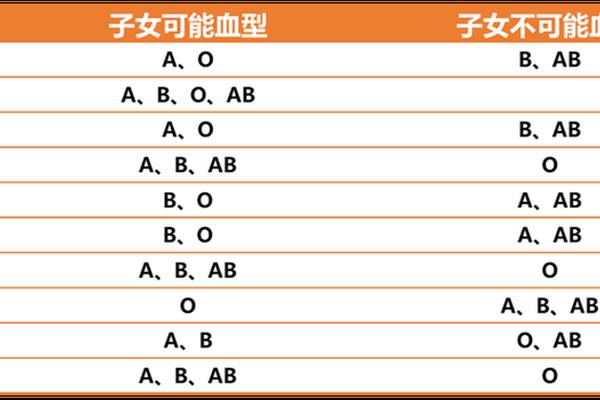

从孟德尔遗传定律出发,A型血的遗传遵循显性基因主导原则。ABO基因座上的IA等位基因通过显性表达决定抗原特性,其基因型可能为IAIA纯合或IAi杂合。当父母分别携带IA基因时,子代有75%概率呈现A型特征;若父母中一方为IAi杂合,遗传概率则降至50%。这种遗传规律在法医学亲子鉴定中具有重要价值,例如O型父母不可能生育A型子女的排除法则。

基因表达的复杂性在亚型现象中尤为显著。A型包含A1、A2等20余种亚型,其中A1型占80%以上。两者的本质差异在于抗原密度:A1型红细胞表面A抗原数量是A2型的3-5倍,这种量变源于IA基因启动子区域的单核苷酸多态性差异。临床检测中,A2型因抗原表达微弱易被误判为O型,需通过吸收放散试验或分子检测进行鉴别。

血清学检测的技术演进

传统玻片法利用肉眼观察凝集反应,操作简便但灵敏度有限,仅适用于初步筛查。试管法则通过离心加速抗原抗体结合,检测灵敏度提升10倍,可识别弱A亚型。现代凝胶微柱技术将反应体系标准化,利用分子筛效应分离凝集细胞,配合自动化仪器实现结果判读的客观化,使弱A抗原检出率提升至99.7%。

特殊人群的检测挑战推动技术创新。新生儿因母体抗体干扰需延迟反定型,老年人抗原衰减可能造成假阴性,这些情况促使分子检测技术的发展。实时荧光PCR技术通过扩增ABO基因外显子序列,直接解析IA基因的SNP位点,彻底规避血清学方法的局限性。研究显示,基因分型技术对A亚型的鉴别准确率高达100%,已成为疑难血型鉴定的金标准。

临床实践中的多维价值

在输血医学领域,A型血的精准判定关乎生命安危。A型受血者若误输B型血液,抗B抗体将引发致命性溶血反应。统计显示,ABO血型不合输血导致的急性溶血死亡率达70%。器官移植中,供受体ABO血型相容是手术成功的前提,但近年研究提示特定A亚型可能影响移植预后,这为血型分型技术提出新要求。

群体遗传学研究揭示,A型血分布呈现显著地域特征。东亚人群中A型占比约28%,低于欧洲的40%,这种差异可能与古代迁徙路径中的自然选择压力相关。流行病学调查发现,A型人群胃癌发病风险较其他血型高20%,其机制可能与幽门螺杆菌表面类A抗原物质引发的免疫耐受有关。

从微观辨析到精准医学

A型血的判定原理浓缩着生命科学的智慧结晶,从抗原抗体的生物化学特性到基因编码的遗传规律,从传统血清学方法到分子诊断技术,人类对血型本质的认知不断深化。随着单细胞测序和蛋白质组学技术的发展,未来血型研究将突破现有框架,在个性化输血、疾病易感性预测等领域开拓新维度。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:"血液中的密码,是人类理解生命本质的重要线索。"对A型血的持续探索,终将为精准医学时代提供更强大的技术支撑。