痣相的说法可信吗 面相是迷信吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-18 17:06:02

从古至今,面相学始终在东方文化中占据一席之地,痣相更被视为命运密码的象征。有人视其为识人断事的经验法则,有人斥之为封建迷信的残余。随着现代科学的发展,关于“以貌识人”的争议愈发激烈——面相学究竟是基于经验的统计学总结,还是披着玄学外衣的伪科学?

一、传统面相学的理论根基

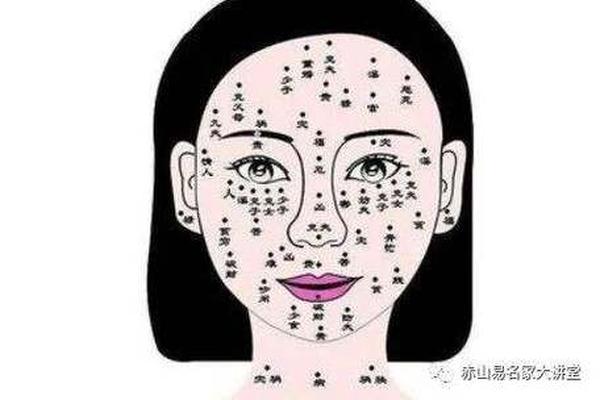

中国传统面相学构建于阴阳五行学说之上,强调“相由心生”的核心观念。中医典籍《黄帝内经》提出的“有诸内必形诸外”理论,成为面相与健康关联的重要依据。如网页1所述,山根部位对应心脏系统,鼻翼关联肠胃功能,这种将面部器官与内脏系统对应的学说,本质上是对人体生理特征的观察总结。

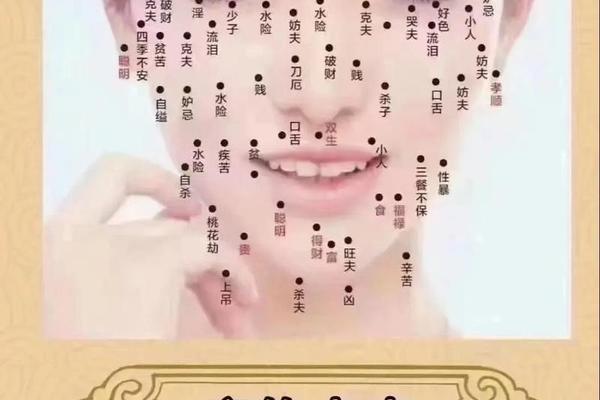

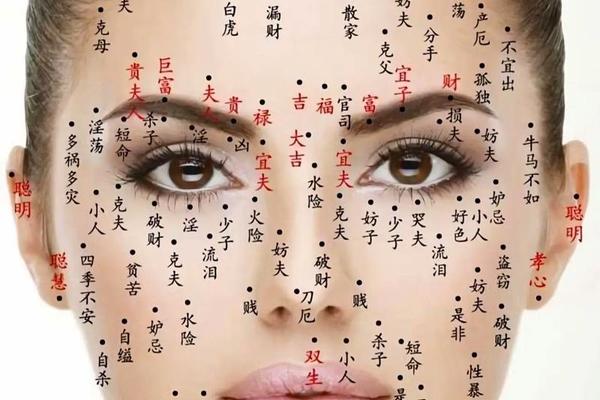

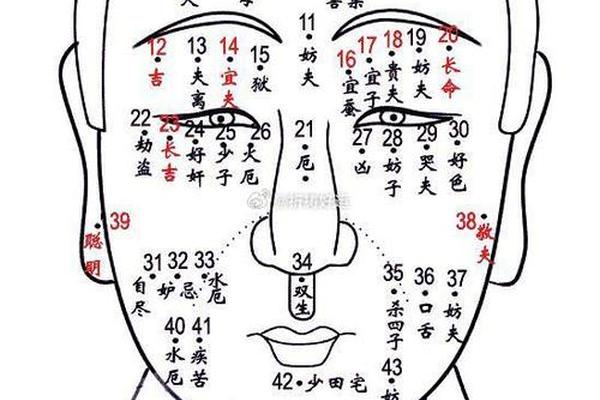

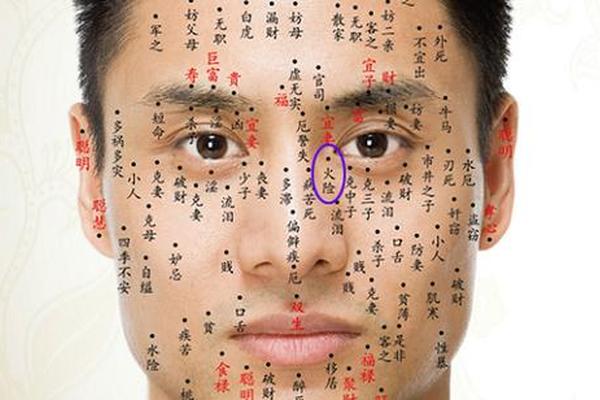

在痣相分析中,古人在千年实践中形成了复杂的符号系统。网页8指出,额头正中的痣象征富贵,耳垂有痣代表财运,这些判断源自对成功者外貌特征的归纳。网页14列举的26种面部痣相中,颧骨痣与权力运的关联、眉间痣与婚姻状况的联系,都体现了古代社会对特定阶层人群外貌特征的统计学观察。这种经验主义的积累,与早期医学通过望诊判断病情具有相似逻辑。

但需要正视的是,传统面相理论存在明显局限性。网页63提到鼻头痣可能招致小人,这类论断缺乏现代医学验证。网页13中关于“眼尾痣必犯桃花”的结论,更将复杂的人际关系简化为单一生理特征,忽视了社会环境对个人命运的影响。

二、科学视角下的验证探索

现代心理学研究为面相学提供了新的解读维度。网页28引用的Nature研究表明,人类能在0.1秒内通过面部特征判断外向性、责任心等性格特质,准确率达58%。这种直觉判断的科学基础,可能与睾酮水平影响面部宽高比(如攻击性较强的宽脸型)等生理机制相关。2020年莫斯科大学的研究团队利用3万张自拍训练AI模型,发现面部特征与五大人格维度存在统计学关联,尤其在责任心判断上准确率显著。

在健康诊断领域,网页75披露的中医体质分类专利显示,通过测量额宽、颧宽等18项面部特征,机器学习模型能辅助判断体质类型。这种将传统望诊数字化的尝试,为面相学的科学化提供了技术路径。但需要警惕的是,网页45提到的AI识别收入水平的研究,其准确率仅略高于随机猜测,过度解读可能陷入技术决定论的误区。

生理学研究揭示了部分面相判断的生物学基础。例如网页23分析的“嘴小紧口”特征,现代心理学证实这类人群确实更倾向内敛性格,这与面部肌肉运动形成的神经反馈机制有关。但将这种统计学相关性等同于因果律,则犯了逻辑谬误。

三、经验主义与科学认知的边界

面相学的经验属性在文化比较中尤为明显。网页14提到印度相学将眉心痣视为“第三眼”的象征,而中国相学则强调其与佛道缘分的关联。这种文化特异性说明,多数面相规则实质是社会认知的投射而非客观规律。网页26列举的明星面相分析,更多反映公众对“福相”“苦相”的主观想象,而非严谨的性格诊断。

在实践层面,网页1所述的王思聪山根案例,将个体成功归因于单一面部特征,忽视了财富传承、教育背景等决定性因素。网页72指出,现代社会的职业多样性使传统面相标准失效——IT精英的“富贵耳”与艺术家的“孤傲鼻”可能体现完全不同的成功路径。这种时代变迁下的认知断层,暴露出经验主义面相学的适应困境。

科学方法论对面相研究提出更高要求。网页71强调,有效的面相分析需要控制地域、年龄、性别等变量,而多数传统论断基于小样本观察。网页28提到的“自证预言”效应,更揭示面相判断可能成为心理暗示的载体——被认为“福薄”者可能因心理暗示丧失进取心,反而验证了面相预言。

四、理性认知的构建路径

在健康预警方面,现代医学证实某些面相特征确有参考价值。网页8所述耳部痣相与水患风险的关联,可能与内耳结构异常影响平衡感有关;网页14提到的鼻梁痣与呼吸系统疾病的联系,已获临床医学数据支持。这种将传统经验转化为生物标记的研究方向,为面相学的科学化提供了可行路径。

对于公众而言,理性认知需建立在三个维度:其一,承认面部特征与性格、健康的统计学关联,但拒绝绝对化解读;其二,理解文化建构对面相学的深刻影响,区分经验总结与神秘主义;其三,关注前沿科研成果,如网页45所述的面部特征大数据分析,这类研究正在重塑传统面相学的认知框架。

未来研究应着重于:建立跨文化面部特征数据库,利用AI技术解构传统面相规则;开展纵向追踪研究,验证特定面相特征与人生轨迹的相关性;探索面部微表情、动态特征与心理状态的关联机制。只有将玄学经验转化为可验证的科学假设,才能为这门古老学问找到现代坐标。

面相学游走在经验与玄学、科学与迷信的模糊地带。当下最理性的态度,是将其视为包含传统文化智慧的现象学资料库,而非命运判词。正如网页72所述,在技术赋能的时代,我们既要珍视“相由心生”的观察智慧,更要警惕“以相断命”的认知陷阱。或许真正的面相科学,终将在神经生物学、大数据分析和文化人类学的交叉碰撞中,找到属于自己的解释范式。