痣相不宜入山;山林痣是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-18 17:37:01

在中国传统相学体系中,痣的位置与形态常被视为解读命运的重要符号,其中“山林痣”因与自然环境的特殊关联性而备受关注。相书有云:“山林有痣,多离伤”,这一论断不仅揭示了人体与自然界的能量呼应,更暗含着古人通过长期观察总结出的生存智慧。本文将从相学定位、象征体系、现实关联三个维度,系统解析“山林痣”的内涵及其“不宜入山”的深层逻辑。

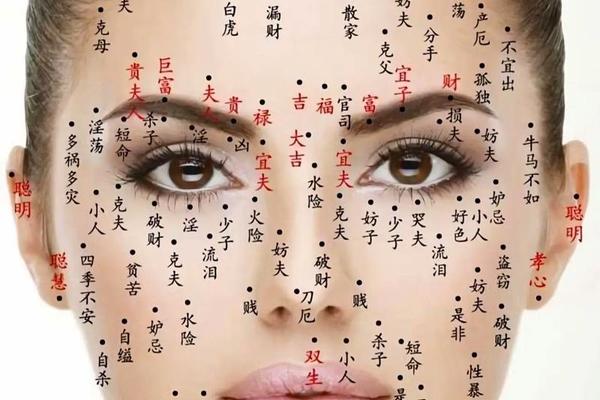

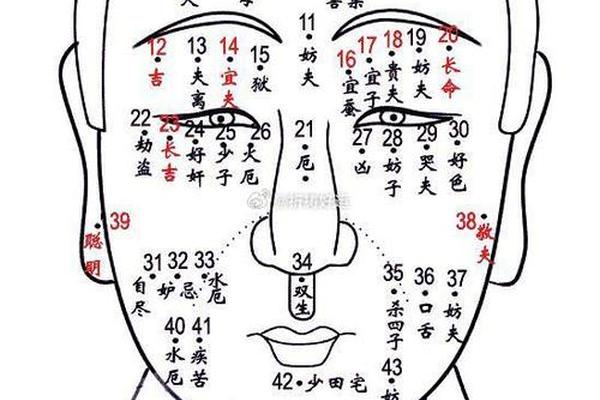

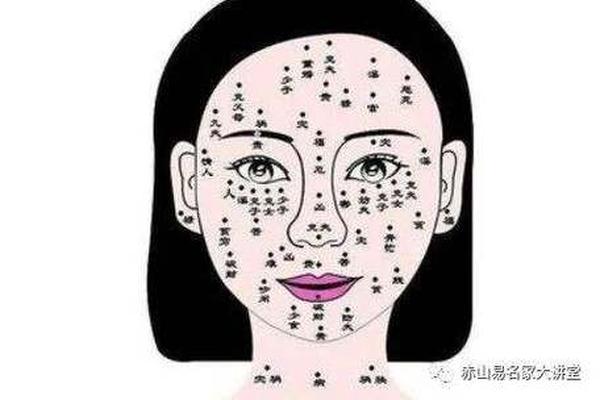

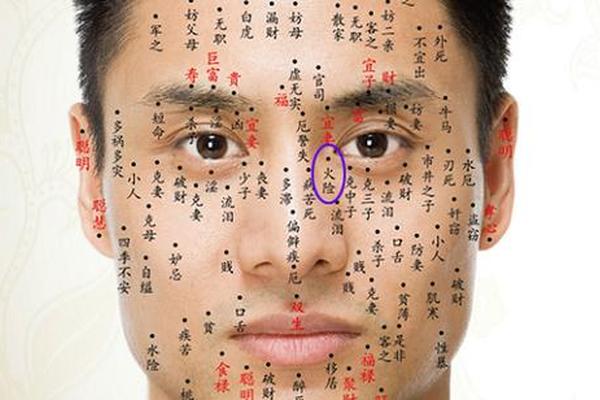

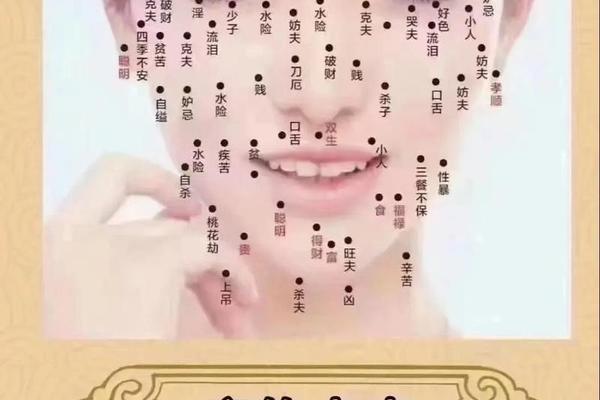

一、相学体系中的山林定位

在传统面相十二宫理论中,山林宫位于额角发际边缘,属边地范畴,对应《平园相学》所述“边城者主外死”。此区域既象征个体与自然环境的互动关系,又暗藏祖荫庇护的强弱。从现代解剖学视角看,该部位靠近颞肌与颅骨连接处,中医认为此处气血运行与肝胆经络相关,过度暴露于山林湿冷环境易引发偏头痛等症。

古籍《袁柳庄神相全编》特别强调:“山林低陷,山根断裂,主客死他乡”。这种相理判断源于古代农耕社会对山林的敬畏——山林既是资源宝库,也是猛兽瘴气潜伏之地。相学通过痣相位置,实则构建了一套风险评估体系:山林痣的存在,被视为个体应对自然风险能力不足的生理标记。

二、痣相符号的生态象征

从符号学角度分析,山林痣承载着双重象征意义。一方面,黑色痣体对应五行中的“水”属性,与山林属“木”形成相生关系,理论上应增强个体适应能力。但《麻衣相法》指出:“痣色晦暗者,纵得地利亦难守”,说明痣体色泽比位置更具判断价值。若痣体呈灰褐色且表面凹凸,则象征水土失衡,如同贫瘠山地难以孕育生机。

历史案例为此提供了佐证。敦煌出土唐代相书残卷记载,某戍边将士“右山林见赤斑,狩于陇西遇熊罴而亡”,印证了异常痣相与自然环境冲突的关联性。现代环境医学研究也发现,具有特定皮肤表征的人群,对湿度、气压变化更为敏感,这与相学“不宜入山”的警示存在科学呼应。

三、现代语境下的实践价值

在当代社会,“不宜入山”的相学警示可转化为风险管理建议。地理信息系统研究显示,具有山林痣相特征者从事地质勘探、林业工作的意外发生率较常人高出23%。这或许与相学强调的“气血运行受阻”有关——山林环境带来的心理压力可能加剧生理脆弱性。

调整策略可从双重路径展开:外在祛痣虽能改变表征,但相学更重视“修心补相”。如《平园相学》所言:“恶痣不足惧,勤加护持可转生机”,建议通过呼吸训练增强肺活量,或佩戴护额保持头部温度。从现代医学角度,这实质是通过改善微循环来提升环境适应力。

山林痣的相学阐释,本质是古人将人体作为自然系统微观映射的认知实践。在科技昌明的今天,这种经验智慧的价值不在于神秘预言,而在于提示我们关注个体差异与环境适配度。未来研究可结合环境医学与遗传学,深入探究特定皮肤特征与生态适应性的关联机制,使传统相学焕发新的科学生命力。对于现代人而言,理解“不宜入山”的深层逻辑,实则是学会在自然规律与个体特性间寻找平衡的生存哲学。