痣相是迷信的一种吗—关于痣的说法可信吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-19 08:55:02

人类对自身命运的探索从未停歇,从古至今,面庞上的每一颗痣都被赋予了神秘色彩。相学典籍中记载“痣乃命运之气象台”,现代医美机构却将其视为可祛除的皮肤瑕疵,这种认知割裂折射出传统玄学与现代科学在生命解读维度上的深层碰撞。人们不禁追问:那些被相士反复推演的痣相,究竟是文化基因中的命运密码,还是亟待破除的迷信符号?

一、痣相理论的时空轨迹

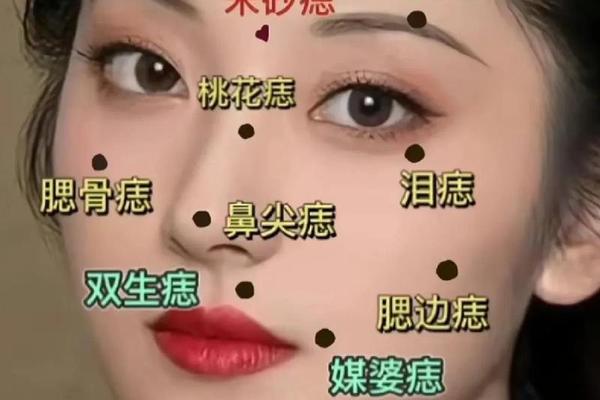

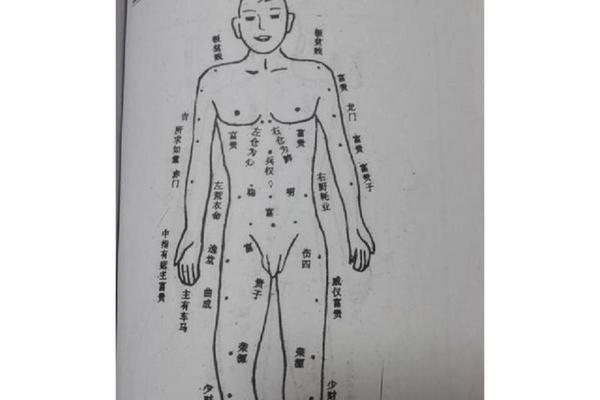

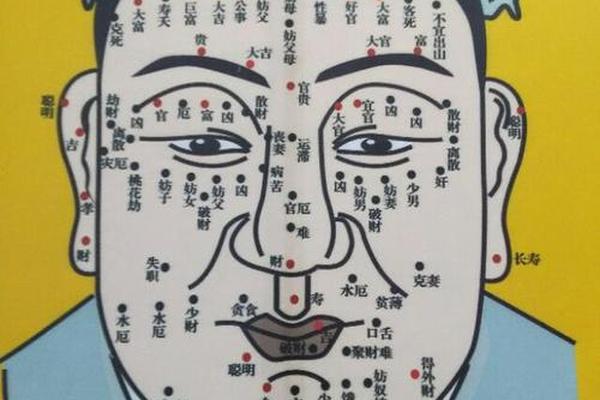

在《相理衡真》等古籍中,痣相学已形成完整的理论体系,将人体比作微观宇宙,痣的分布如同星辰轨迹般暗藏玄机。面部被精细划分为田宅宫、夫妻宫等十二宫位,例如眼尾的“奸门”痣预示情感波折,鼻翼的“金甲”痣关联财富运势。这种学说深受阴阳五行思想浸染,认为痣的色泽形态反映气血盛衰,红痣主贵、黑痣主厄的论断至今仍在民间流传。

西方医学史中,希波克拉底时期便存在体表标记与疾病关联的观察,但真正形成系统理论的仍属东方。日本江户时代将痣相学纳入官方学问,发展出与武士道精神结合的独特解读体系,这种文化输出使痣相学在东亚形成跨地域的影响力。值得注意的是,中医典籍《黄帝内经》虽未直接论痣,但其“有诸内必形诸外”的整体观为痣相学提供了哲学支撑。

二、科学透镜下的痣相解构

现代皮肤医学证实,痣的本质是黑素细胞聚集,其形成受紫外线、遗传等客观因素影响。黑色素瘤研究揭示,直径超6毫米、边缘不规则的痣存在癌变风险,这与传统相学关注的“恶痣”特征形成吊诡重叠。医学界提出的ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)为痣的健康监测提供了量化标准,彻底剥离了命运隐喻。

统计数据显示,中国黑色素瘤发病率仅0.8/10万,真正恶变的痣不足万分之一。这解释了为何多数“凶痣”持有者并未遭遇预言厄运。南京鼓楼医院的临床案例显示,患者对痣相的恐惧往往加剧治疗延误,62岁洪姓患者足底黑痣恶变的故事,正是科学认知缺位酿成的悲剧。此类案例印证了迷信观念对健康决策的实质性干扰。

三、心理暗示的双刃剑效应

心理学中的“自我实现预言”现象,为痣相学的现实影响提供了注脚。持有“吉痣”者可能因积极心理暗示提升自信,在社交、职场中更易获得机遇;而“泪痣”“克夫痣”等标签则可能引发焦虑性认知扭曲。韩国学者金度延的追踪研究发现,相信痣相者的人生满意度波动幅度较无此信仰群体高出23%,证实心理暗示的强化效应。

文化人类学研究揭示,痣相信仰实质是风险社会的心理补偿机制。在明代《痣相全书》记载的46种女性痣相中,涉及婚姻变故的达28种,这恰与封建时代女性缺乏婚姻自主权的社会现实形成镜像。现代女性选择祛除“克夫痣”的行为,既可视为对传统的反叛,也暴露了潜意识中的文化规训残留。

四、文化符号的现代性转化

在东京银座的美容诊所,祛痣服务被赋予“改写命运”的消费主义话术;而北京798艺术区的相学展览,则将痣相元素解构为后现代装置艺术。这种传统符号的创造性转化,使痣相学剥离迷信内核后,蜕变为文化创意产业的灵感来源。网络占卜平台的数据显示,2024年星座-痣相融合运势报告的点击量突破2亿次,印证了其作为文化消费品的生命力。

影视作品中的痣相叙事更具启示性。《延禧攻略》中魏璎珞的“眉内痣”被塑造为智慧象征,《致命黑兰》女主的面部黑痣则成为复仇印记。这些艺术再造既延续了痣相的象征传统,又赋予其符合现代审美的叙事功能。这种跨媒介传播使痣相学在祛魅过程中实现了文化基因的存续。

在理性与传承间寻找平衡

痣相学作为跨文明的文化现象,其价值不在于预言准确性,而在于为理解古代世界观提供了独特视角。当代研究者发现,明代医案中“鼻旁痣多肺热”的记载,与现代医学的皮肤-内脏反射理论存在暗合。这提示我们,传统经验中可能蕴藏着未被科学阐释的观察智慧。

未来研究可沿三个维度展开:文化符号学视角下的痣相意义流变、认知心理学层面的信仰影响机制、医学史领域的传统经验再评估。对于普通民众,建立“观痣三原则”尤为重要:医学检查优先于相学解读、文化欣赏区别于现实决策、心理建设重于命运焦虑。唯有在科学与人文的对话中,方能真正解开这颗小小黑点承载的千年谜题。