舌头痣痣相,舌头上长黑痣怎么回事

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-19 09:33:03

舌头上的痣,既承载着传统面相学对命运吉凶的隐喻,又牵动着现代医学对健康风险的警惕。这种独特的生理现象,在中国传统文化中被赋予"口含珠玉"的祥瑞意象,而医学视角下则可能成为黑色素瘤等恶性疾病的信号。当一颗黑痣悄然出现在舌面,人们往往陷入玄学解读与科学认知的拉扯。本文将从文化符号、医学病理、健康管理三个维度,解析舌痣背后的复杂意涵。

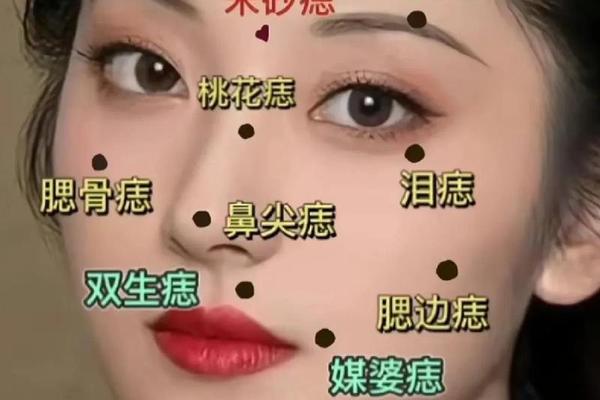

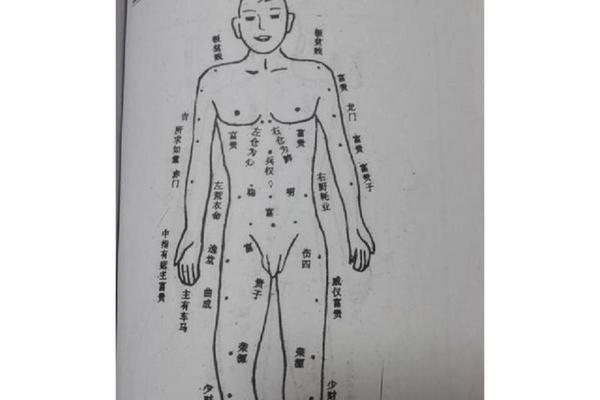

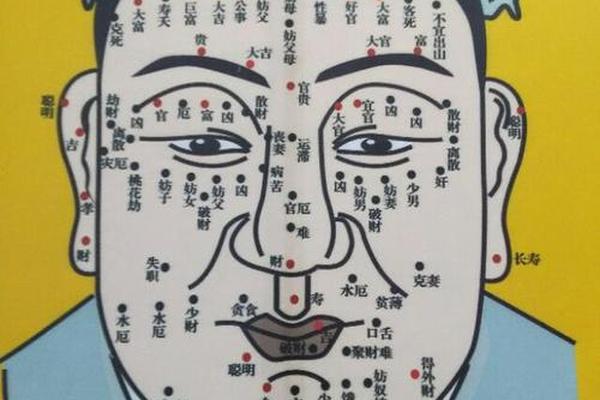

面相学中的舌痣象征体系

传统相术将舌部划分为"三才九宫",不同区域的痣相对应着差异化的命理预示。据《舌相全解》记载,舌尖正中的"天彗星痣"象征才思敏捷与富贵双全,明代相士袁珙曾记录某状元"舌尖赤珠,文曲显赫"的特征。而舌根部位的"福堂痣"则关联家族运势,清代《麻衣相法》强调其"承祖荫而泽后嗣"的特质,这与现代遗传学研究发现的家族性黑色素瘤易感基因形成微妙呼应。

相学体系对痣色的诠释更显辩证思维:墨玉般的黑痣被视作吉兆,对应着"肾气充盈,精血旺盛"的中医理论;朱砂色痣则暗示"心火亢盛,血热妄行",现代医学发现红色病变确实与血管异常增生存在关联。这种色彩象征系统在《黄帝内经》"五色应五脏"理论中可找到原型,体现着传统医学与相学的同源关系。

现代医学的病理机制解析

从组织胚胎学视角,舌黏膜基底层的黑素细胞异常聚集形成色素痣,其成因包含多重机制。生理性因素中,40岁以上人群因表皮代谢周期延长至45-60天(青少年为28天),黑色素颗粒更易沉积。病理性诱因则涉及c-kit基因突变导致的细胞增殖失控,临床统计显示口腔黏膜痣中约3.7%存在恶性转化倾向。

黑色素瘤的早期鉴别尤为关键。台北荣总医院2019年研究指出,良性舌痣多呈规则圆形(直径<5mm),而恶性病变常表现为"ABCDE法则":不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色驳杂(Color)、直径过大(Diameter>6mm)、进展迅速(Evolution)。值得注意的是,亚洲人群肢端雀斑样黑色素瘤占比达72%,远高于西方人群的10%,这种地域差异可能与紫外线暴露模式不同相关。

健康管理策略与风险评估

对于突发性舌痣,建议建立"三阶观察法":初期两周内每日拍照记录尺寸色泽变化,中期每月进行口腔镜自检,后期每半年专业检查。浙江大学附属二院2024年数据显示,采用该监测方案的患者,恶性病变检出时间平均提前11.2个月。饮食管理方面,需控制咖啡因摄入量在300mg/日以下(约3杯咖啡),因咖啡酸可能刺激黑素细胞活性。

风险分层模型将人群划分为三级:普通人群建议年度口腔检查;有家族史或长期吸烟者需季度随访;已存在发育异常痣综合征(DYSPLASTIC NEVUS SYNDROME)的个体应进行CDKN2A基因检测。新加坡国立癌症中心开发的AI舌像分析系统,通过卷积神经网络识别早期癌变特征,临床试验显示特异性达91.3%。

在传统文化与现代科学的碰撞中,舌痣现象提示我们建立多维认知框架的必要性。面相学的象征体系承载着文化心理需求,但其吉凶判断缺乏实证基础;医学研究则通过分子生物学手段揭示病变本质,但需警惕过度医疗化倾向。未来研究可探索舌面微生态与色素代谢的关系,或开发无创性光声成像技术实现早期诊断。对于普通民众而言,理性认知结合科学监测,方能在文化传承与健康守护间找到平衡支点。