古人说痣相;面相学痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 19:02:02

在中国传统文化中,面相学与痣相学犹如一本暗藏玄机的生命密码书。古人通过观察面部特征与痣的位置,试图解读命运轨迹与性格特质。这种源自先秦时期的相术体系,不仅承载着天人感应的哲学思想,更在《黄帝内经》《麻衣相法》等典籍中形成系统理论。从宫廷占卜到民间婚配,从医家望诊到道家修炼,痣相学以独特的符号语言渗透于社会各个层面,其背后折射的不仅是古人对生命规律的探索,更蕴含着中华文明特有的认知智慧。

源流演变:从甲骨占卜到相术体系

相学起源可追溯至商周时期的甲骨占卜,殷墟出土的龟甲上已有关于面部特征的吉凶记录。《周礼·春官》记载的"保章氏观祲"制度,将星象与人体特征对应观察。至汉代,《史记·淮阴侯列传》中"范增举玦示目"的典故,印证了当时面部特征解读在政治决策中的运用。唐宋时期相术发展至鼎盛,敦煌遗书P.3390号《相书》记载了98种痣相图解,将人体划分为十二宫位,每个区域对应不同命运分野。

这种演变过程与中医理论深度融合,《黄帝内经》提出的"有诸内必形诸外"原理,为痣相学提供了医学依据。元代《神相全编》系统整合历代相术,将痣的颜色、形态纳入诊断体系,如"黑如漆者主贵,赤如朱者主灾"的论断,体现出病理学与命理学的交叉影响。这种知识体系的构建,本质上是古人尝试建立人体微观特征与宏观命运之间的解释模型。

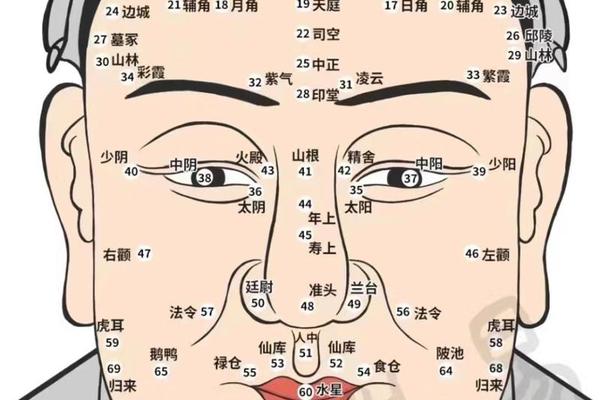

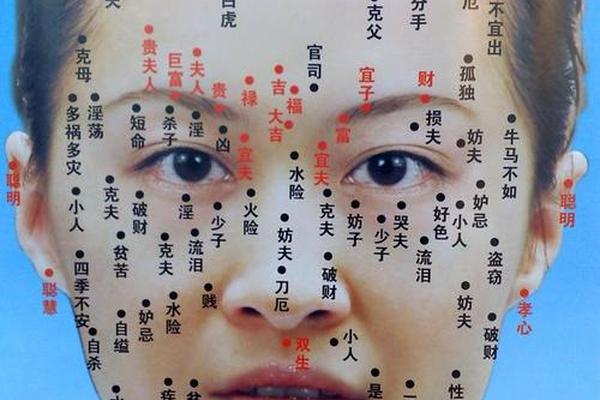

空间密码:痣位对应的命运图景

古代相术将面部细分为一百二十个定位区,每个区域对应特定人生领域。眉心的"印堂痣"被视作"天目开窍",《麻衣相相法》称其"主贵显而多智",唐太宗李世民额心的朱砂痣,在《旧唐书》中被描述为"龙睛显贵之相"。而位于法令纹末端的"地库痣",在相学中象征财富积累能力,明代富商沈万三的面相记载印证了这种说法。

身体其他部位的痣相同样具有特殊寓意。《太清神鉴》记载耳垂长痣"主福寿双全",这与佛教造像中弥勒佛耳垂硕大的造型美学形成呼应。锁骨位置的"金匮痣"在女性相法中关联姻缘,杨贵妃"雪肤花貌参差是"的描写,暗合《长恨歌》中"金钗坠地遗香泽"的命理隐喻。这些空间对应关系,实质是古人通过观察统计建立的概率模型,在缺乏现代统计学的时代,这种经验归纳法具有特定认知价值。

医学哲思:体表标记的双重解读

中医典籍对痣相存在矛盾认知。《诸病源候论》将多数痣归为"气血凝滞"的病理产物,而《濒湖脉学》却记载某些特定位置的痣是"先天真气外显"。这种分歧在明代李时珍处得到调和,他在《本草纲目》提出"痣无吉凶,可观不可迷"的辩证观点,主张结合形态颜色进行医学诊断,如"突起的赤痣多属血热,平缓的黑痣多为气滞"。

道家修炼体系赋予了痣相特殊哲学意义。《云笈七签》记载面颊的"三台痣"对应天地人三才,宋代陈抟《心相篇》提出"痣为心之苗"的论点,认为体表标记是内心修为的外化表现。这种将生理特征与精神修养相关联的认知方式,与王阳明"心外无物"的哲学观形成奇妙呼应,构建出独特的身体哲学阐释体系。

文化镜像:社会观念的身体铭刻

痣相学在传统社会承担着特殊的社会调节功能。《清稗类钞》记载的"点痣改运"习俗,实则是通过改变外貌特征来调节心理预期。清代《相理衡真》记录的"女相七忌"中,唇痣被视作"克夫之相",这种观念客观上成为规范女性行为的文化约束。而男性鼻梁的"节义痣"被赋予忠贞寓意,与《三国演义》中关羽"面如重枣"的文学描写形成互文。

文学艺术中的痣相运用更具符号学价值。《红楼梦》中贾宝玉"面若中秋之月"的描写暗含眉间胭脂痣的命理隐喻,黛玉"罥烟眉"间的愁痣成为悲剧命运的视觉注解。戏曲脸谱中的特定痣位设计,如包拯额头的月牙形胎记,将相学元素转化为道德评判的视觉符号,这种文化编码深刻影响着大众的审美认知。

现代启示:科学视角的重新审视

现代医学研究揭示了痣的形成机制,黑色素细胞聚集现象与遗传、紫外线照射密切相关。统计显示,普通人身体平均有15-40颗痣,其中仅0.03%存在癌变风险。这种科学认知消解了传统相术的神秘性,但皮肤镜检测技术发现的"特殊痣型分布规律",又为古人经验观察提供了部分实证支持。

心理学研究提供了新的解读视角。德国心理学家冯特的面部认知实验证实,特定位置的痣会影响他人的人格判断,这与相术的"第一印象效应论"不谋而合。社会学家戈夫曼的"印象管理"理论,恰可解释明清时期盛行的"点痣改运"现象本质上是形象塑造行为。这种跨学科研究为传统相术的现代化阐释开辟了新路径。

站在文明对话的高度审视,痣相学作为传统文化基因库的特殊片段,既包含着有待扬弃的迷信成分,也蕴含着值得挖掘的认知智慧。未来研究或可结合大数据技术建立痣相特征与性格特质的相关性模型,亦可从文化人类学角度探讨体表标记的社会意义变迁。这种古今对话不仅有助于理解传统文化的生成逻辑,更能为现代身份认同研究提供历史参照。