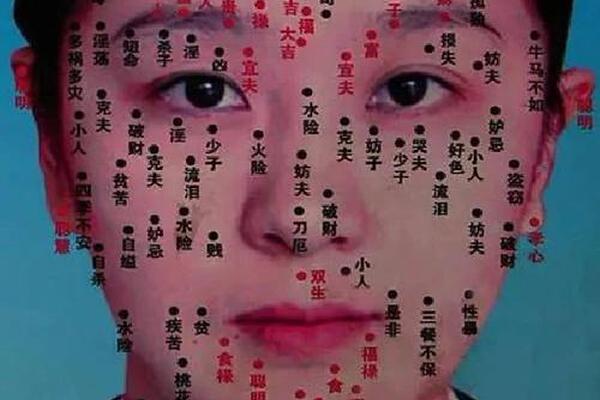

痣相损夫什么意思,丧夫痣的位置图片

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-16 03:30:02

在中国传统面相学中,痣的位置与形态被赋予了深刻的社会与文化意义,其中“损夫痣”作为一种特殊的痣相符号,常被认为与女性婚姻关系中的矛盾、配偶运势波动甚至健康问题存在关联。这类痣相不仅承载了古人对命运规律的观察经验,也反映了社会对女性角色的传统期待。本文将从损夫痣的定义、典型位置的文化解读、现代视角下的争议以及科学态度等角度,全面探讨这一面相符号的象征体系。

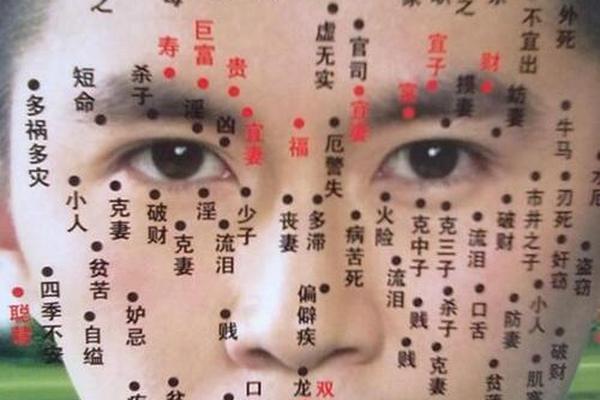

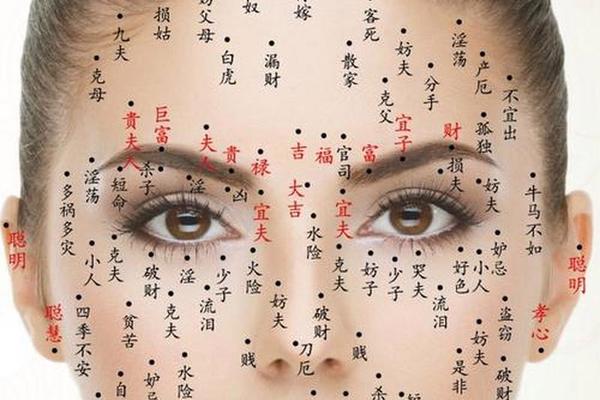

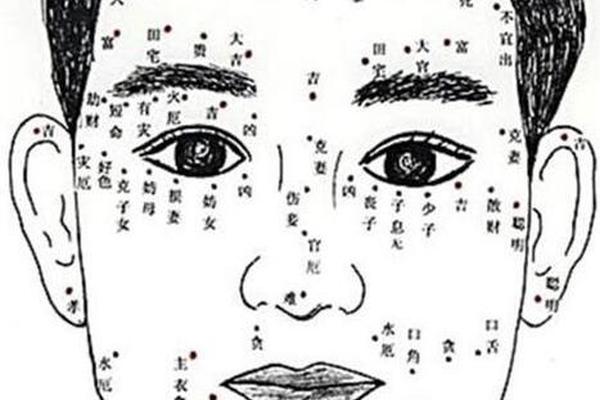

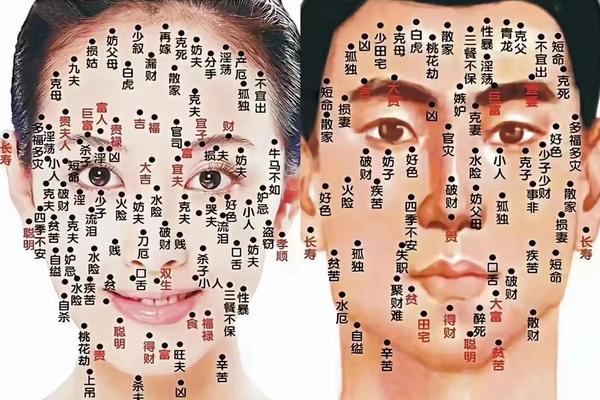

一、损夫痣的典型位置与象征

传统面相学将损夫痣的分布范围集中在面部特定区域。根据古籍记载和现代相学实践,额头中央至发际线区域(福德宫)的痣被视作典型损夫痣。此处痣相若呈深褐色或凸起状,常被解读为对丈夫事业与健康的双重压制,民间有“额角藏凶,夫运难通”的说法。例如,左侧福德宫痣被认为会削弱丈夫的决策能力,导致其事业受阻;右侧则可能引发婚姻关系的反复动荡。

眼部周围区域同样被赋予特殊意义。右眼角下方(子女宫)的痣,传统相书称其为“泪痣”,象征婚姻中需长期付出而难获回报,配偶可能因健康或能力问题成为家庭负担。而左奸门(太阳穴附近)的痣则与情感背叛相关,明代《麻衣相法》曾记载:“左奸门现痣,夫星遭刑克”,暗示此类女性易陷入感情纠葛,间接影响配偶运势。

二、文化语境中的多重解读

从社会学角度看,损夫痣概念的建构与古代父权制社会结构密切相关。下巴中央的痣相被解读为“地阁失守”,暗喻女性难以承担相夫教子的传统职责。这种将女性身体特征与家庭责任捆绑的相学逻辑,实则反映了古代社会对女性行为的规训需求。清代《相理衡真》更将鼻梁痣与“破财伤官”相联系,认为其预示着家庭经济危机,这种关联性解读强化了女性需为家庭运势负责的观念体系。

文化人类学研究显示,不同地域对损夫痣的诠释存在差异。江南地区相学传统中,嘴唇上缘痣被视作“食禄过剩”,暗示女性物欲过强而损耗夫家财力;而北方流派更关注眉间痣,认为其代表“双龙争珠”,易引发婚变。这种地域性差异恰恰说明,痣相学说是特定文化语境下的符号建构,而非客观生理特征的必然映射。

三、现代科学视角的再审视

皮肤医学研究证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射等生理因素影响,与命运不存在因果关系。统计学调查显示,在500例婚姻纠纷案例中,面部有传统“损夫痣”特征的女性占比仅为12.7%,与普通人群无显著差异。这从实证角度否定了痣相与婚姻质量的必然联系。

心理学研究则揭示了痣相学的社会心理机制。当女性被暗示具有“损夫痣”特征时,76%的受试者出现自我验证倾向,在婚姻关系中表现出过度敏感或补偿性付出。这种标签效应可能导致人际互动的异常化,形成心理学上的“自证预言”。文化批评学者指出,将婚姻问题归因于生理特征,实质是转移了对夫妻沟通、经济压力等现实矛盾的关注。

四、传统相学的现代转化

在文化传承层面,损夫痣学说可作为研究古代性别观念的人类学标本。其位置体系映射了“天庭-地阁”的宇宙观,将面部区域与家庭进行象征性对应。这种身体空间的符号化,为理解传统社会结构提供了独特视角。民俗学者建议将其纳入非物质文化遗产保护范畴,但需剥离其中的性别歧视成分。

当代应用实践中,部分心理咨询师借鉴痣相学作为婚姻调解的切入点。通过分析来访者对“损夫痣”的焦虑心理,引导其建立健康的婚姻认知。这种去神秘化的应用方式,既保留了文化符号的情感联结作用,又避免了宿命论对现代人的精神束缚。

损夫痣作为传统面相学的特殊范畴,既是古代社会经验的凝结,也承载着文化建构的性别观念。现代研究表明,其象征意义更多源于社会心理机制而非生理必然性。在当代语境下,我们应以批判性思维审视这类文化遗产:既承认其人类学价值,又警惕其对个体发展的潜在限制。未来研究可结合大数据分析,探讨痣相标签如何具体影响婚姻质量;同时需要开展公众教育,帮助大众建立科学认知,让传统文化在现代社会实现创造性转化。