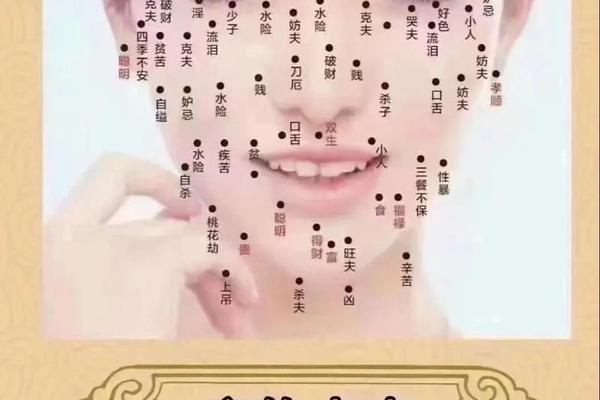

图解面部痣相、面部上的痣图解

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 14:18:02

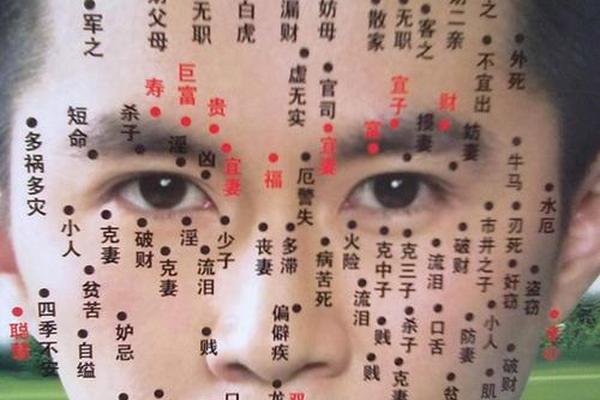

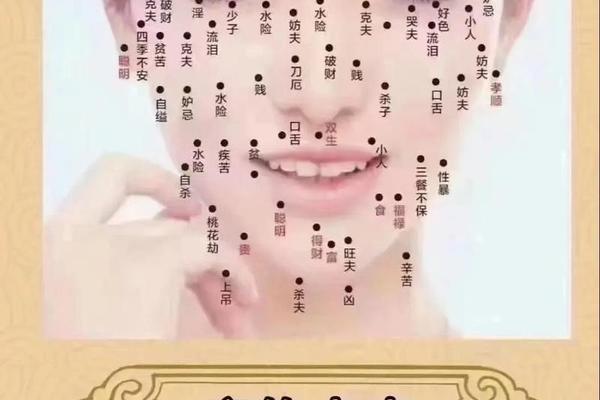

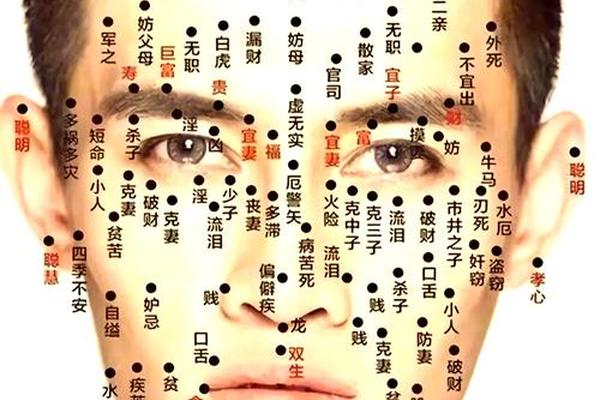

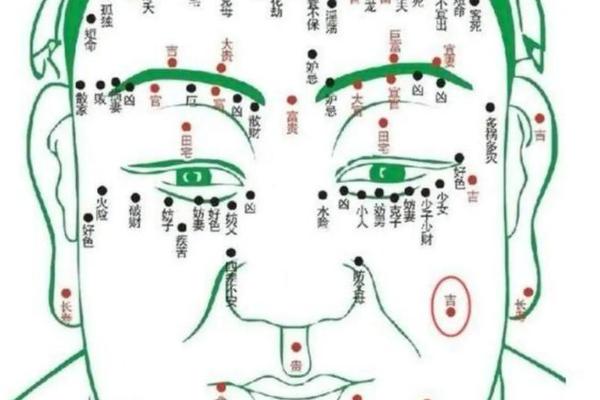

面部痣相学源于中国古代的相术体系,其核心思想认为人体与宇宙存在“天人感应”的关联,面部的痣是命运轨迹的具象化符号。传统相学将面部划分为“十二宫”,不同区域的痣对应着个体的性格特征、事业财运、情感关系等。例如《相理衡真》中提到:“痣之吉凶,首观其位,次察其色,三辨其形。”这种分类法至今仍是痣相解析的基础。

在具体应用中,额头中央的痣常被解读为“天仓痣”,象征早年得志与智慧超群;而颧骨痣则被称为“权柄痣”,暗示个体具备领导才能但易遭人妒忌。值得注意的是,传统相学特别强调痣的色泽与形态——饱满圆润、色泽黑亮的痣多为吉相,而晦暗干枯的痣则预示阻碍。这种判断标准在当代仍有广泛认同,但已与现代皮肤医学对色素沉淀的病理分析形成交叉。

二、现代医学视角下的痣相意义

现代医学研究发现,皮肤痣的本质是黑色素细胞在真皮层的聚集。从病理学角度看,突变的交界痣、混合痣等存在癌变风险,这与传统相学中“恶痣主凶”的判断形成微妙呼应。值得关注的是,医学界提出的ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径过大、快速演变)为痣的观察提供了科学标准,这种动态监测理念与传统相学“痣随运变”的说法存在跨时空的思维共性。

临床数据显示,面部特定区域的痣变与疾病存在相关性。例如鼻翼附近的色素痣可能反映呼吸系统隐患,而耳后痣的异常变化或与内分泌紊乱相关。这种生理关联性,恰与传统相学中“鼻主财帛,耳主福寿”的论断形成医学实证补充。现代医学建议,对于生长在易摩擦部位(如唇周、鼻梁)或伴随异常症状的痣,应及时进行专业检查,这既是对健康的负责,也暗合了相学“祛恶痣改运”的民俗实践。

三、痣相位置与性格命运的深度关联

从社会心理学角度分析,面部特定位置的痣可能通过“相貌反馈效应”影响个体发展。例如眼尾的“桃花痣”,因其位置靠近社交注视焦点,容易强化个体的情感表达力,这种外貌特征与性格塑造形成双向作用。研究发现,拥有眉间痣的个体在MBTI测试中更倾向表现出J型人格特质(判断型),这可能与相学所述“眉间痣主决断”存在潜在关联。

文化人类学研究显示,不同地域对同一痣相的解读存在显著差异。在东亚文化中,下巴痣多被视作“福禄痣”,而地中海文化则将其与“冒险精神”相联系。这种文化特异性提示,痣相学说本质是特定社会价值观的投射。值得关注的是,当代基因学研究已发现ASIP基因突变与多发痣体质的相关性,这为传统相学“痣多者寿”的说法提供了分子生物学层面的解释可能。

四、痣相学说的争议与科学性探讨

尽管痣相学在民间广为流传,科学界对其有效性仍持审慎态度。双盲实验显示,专业相师对同一组痣相的吉凶判断一致性仅58%,远低于统计学显著水平。这种主观判断的差异性,暴露出传统相学缺乏量化标准的根本缺陷。但有趣的是,脑神经科学研究发现,当被试者被告知特定痣相寓意时,其前额叶皮层活动显著增强,说明心理暗示可能通过神经机制影响行为选择。

在跨学科研究中,有学者提出“生物-心理-社会”三维模型,认为痣相学说实质是生物学特征、心理认知与社会文化交互作用的产物。例如鼻头痣的“招小人”论断,可能源于该区域皮脂腺发达易致社交距离调整,进而影响人际关系。这种解释框架为传统相学提供了现代化转型的理论路径,但也要求研究者建立更严谨的实证体系。

总结与建议

面部痣相学作为连接古代智慧与现代科学的特殊文化现象,既包含值得传承的生活观察经验,也需进行科学化甄别。建议公众以双重视角看待痣相:一方面关注其医学警示价值,定期进行皮肤检查;另一方面理解其文化隐喻功能,避免陷入决定论误区。未来研究可深入探索基因表达、神经反馈与传统文化解释的互动机制,在量子生物学等领域寻求突破。对于痣相文化的传承,应秉持“取其精华,去其糟粕”的原则,使其在现代社会焕发新的生机。