佛教说痣相—哪些痣是佛点化的

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 09:54:01

在佛教文化中,人体不仅是灵魂的载体,更被视为前世业力的映射。痣相学作为佛教与民俗信仰交融的产物,将身体上的痣赋予了特殊的宗教象征意义。其中,“佛点化的痣”被认为带有佛性与慧根,既是前世的修行印记,也是今生福报的显化。这种观念虽非佛教核心教义,却在民间信仰中根深蒂固,成为解读命运与因果的独特视角。

一、佛点化痣的象征体系

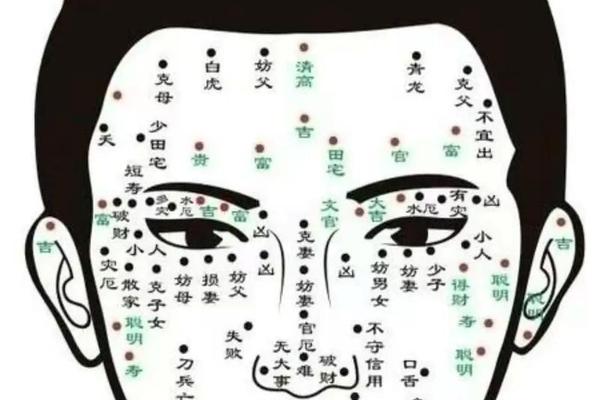

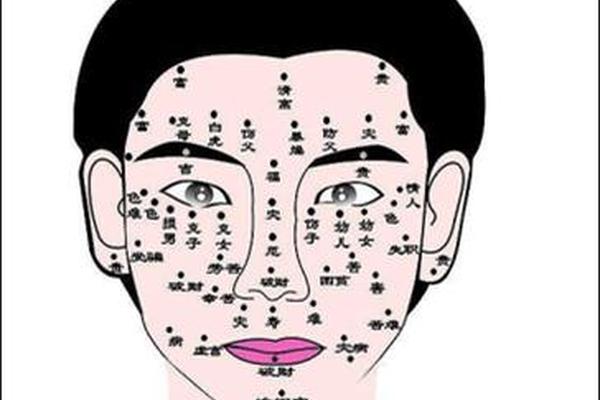

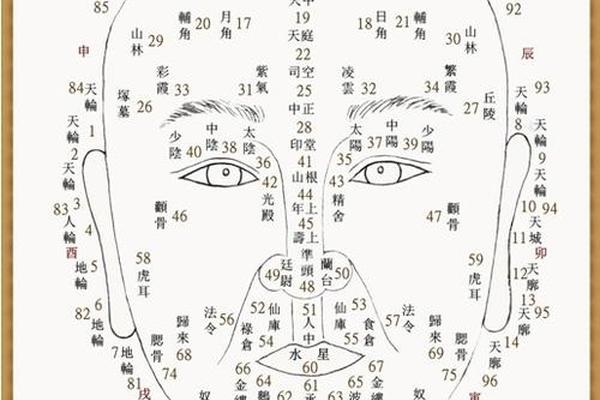

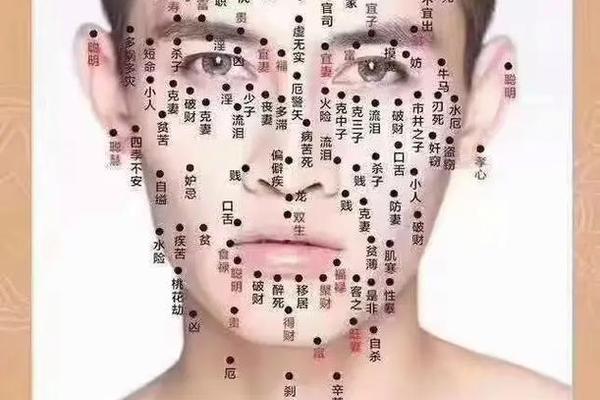

佛教认为,人体上的痣是前世修行留下的“业力痕迹”。佛点化的痣尤其特殊,通常被视为佛菩萨在人间的印记。这类痣具有三个显著特征:其一,多生于特定穴位,如眉心(印堂)、耳垂、手掌等能量汇聚处;其二,形态圆润饱满,颜色以朱红或深褐为吉;其三,伴随命主性格慈悲、行事顺遂的特点,如《易安居吉祥网》所述,眉心有痣者“淡泊名利,广结善缘”,耳垂有痣者“聪慧敏锐,贵人相助”。

这种象征体系与佛教“三十二相”理论密切相关。例如,观音菩萨眉心的红点被称为“白毫相”,象征无量智慧,而民间将类似位置的痣解读为“观音痣”,认为其承载着救赎众生的使命。这种将佛身特征投射到凡人身体的观念,反映了佛教世俗化过程中对神圣符号的借用与转化。

二、核心佛痣的位置解析

眉心痣被认为是佛点化痣的典型代表。相学中印堂被称为“命宫”,此处长痣者被认为具有超凡悟性。古籍记载,玄奘法师眉间即有朱砂痣,被视为西行求法的天命印证。现代民俗中,眉心痣更与“开天眼”传说结合,认为其能洞察因果轮回。

耳垂痣的象征则源于佛陀的“耳轮垂埵”法相。佛经记载,耳垂丰满是福德深厚的体征,而耳垂生痣者被认为先天具备聆听佛法真谛的灵性。例如网页2提到,此类人“能闻天使之音”,在投资决策中常显直觉敏锐,这与佛教“闻思修”三慧中的“闻慧”形成隐喻关联。

手足部位的痣同样承载深意。手掌痣象征“掌握福报”,脚底痣则对应“脚踏七星”的帝王相。值得注意的是,这类解释常融合道教星相学说,如《周礼》北斗信仰与佛教转轮王概念的杂糅,体现出民间信仰的混融性。

三、宗派差异与科学审视

佛教内部对痣相存在认知分歧。南传佛教更强调“无我”观,认为执著身体特征违背佛法真谛;而汉传佛教部分支派吸收相术理论,形成独特的“业相学”。如网页1指出,部分僧人认为只有特定形态的痣才具宗教意义,且需结合修行境界综合判断。

现代医学视角下,痣是黑色素细胞的自然聚集。但心理学研究发现,对“佛痣”的信仰可产生积极心理暗示。例如,自认有耳垂痣者更倾向乐观处世,这种“自我实现预言”效应客观上提升了个体抗压能力。过度依赖痣相可能导致认知偏差,如网页78提及的“点痣改运”消费乱象,折射出信仰异化为商业套利的风险。

四、文化功能与社会影响

佛点化痣的信仰体系具有多重社会功能。在个体层面,它为命运不确定性提供解释框架,如将耳垂痣与贵人运关联,增强面对困境的心理韧性;在社群层面,这类传说成为道德教化的载体,眉心痣“慈悲为怀”的象征鼓励行善积德。人类学研究显示,闽南地区至今保留“验佛痣”婚配习俗,认为特定痣相能保家庭和睦。

这种文化现象也引发学术争议。佛教学者指出,原始佛教经典并无痣相记载,当前流行说法实为明清时期佛道融合的产物。而文化研究者认为,佛痣传说是民众将抽象教义具象化的尝试,如同敦煌壁画用图像叙事传达佛法,痣相学是以身体为媒介的民间宗教表达。

佛点化痣的信仰,本质是佛教因果观与民俗符号学的交织产物。它既非纯粹的宗教教义,也非简单的封建迷信,而是民众在精神需求与现世焦虑中构建的意义网络。未来的研究可朝三个方向深入:其一,通过跨文本分析厘清佛痣概念的历史嬗变;其二,采用认知科学方法探讨信仰的心理机制;其三,在文化保育视角下,思考如何引导此类非物质文化遗产的现代转化。正如网页83所言:“佛痣的真正价值不在皮肤表象,而在唤醒人们对善念的持守”,这或许才是佛教痣相学留给当代的最大启示。