科学解释痣相;相学上怎样的才算痣吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 10:04:02

痣,医学上称为“色素痣”或“痣细胞痣”,是皮肤中黑色素细胞异常聚集形成的良性病变。其形成机制复杂,涉及遗传、紫外线暴露、激素变化等多重因素。现代医学研究表明,痣的出现与基因突变密切相关,例如BRAF基因的激活突变可能促使黑素细胞增殖。紫外线照射会刺激皮肤产生过量黑色素,而青春期或妊娠期的激素波动也可能导致原有痣的增大或新痣的生成。这些生物学机制揭示了痣作为皮肤自然现象的本质。

从形态学分类来看,痣可分为皮内痣、交界痣和混合痣。交界痣因位于表皮与真皮交界处,具有较高的潜在恶变风险,需特别警惕形态异常。医学界普遍认为,绝大多数痣是无害的,但当其出现快速增大、颜色不均或边缘不规则时,可能提示恶性黑色素瘤。这种科学视角的解读,为人们理性看待痣的存在提供了重要依据。

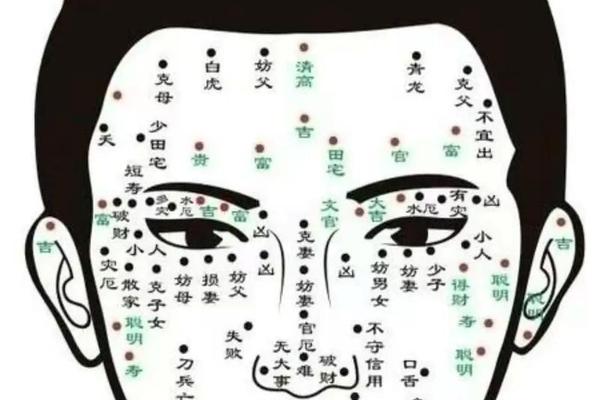

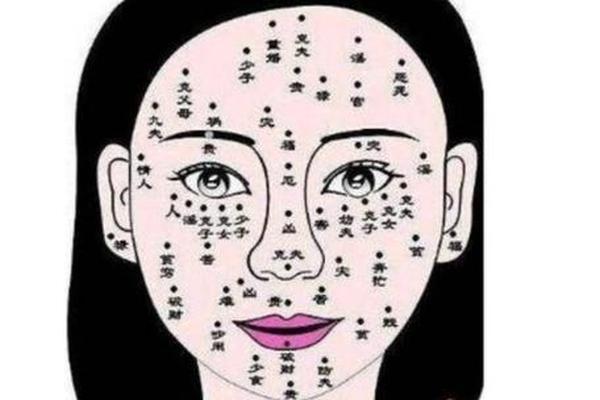

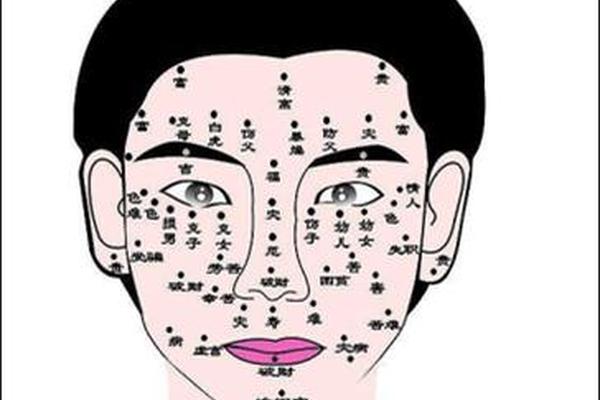

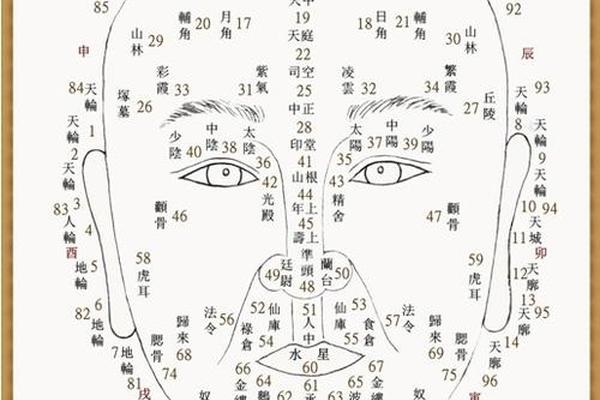

二、痣相的吉凶密码

传统相学将痣视为解读命运的重要符号,其吉凶判断基于位置、颜色、形状三大要素。相学认为,“显痣”(可见部位的痣)多主凶,而“隐痣”(如臀部、背部)则多主吉。例如,臀部痣被视为“隐性吉痣”,象征福气与人缘,而眼睑痣则与财富智慧相关。这种分类体现了古人“藏吉露凶”的朴素哲学观。

颜色与形态的象征意义更为复杂。红痣常被视作吉兆,如《痣相大全》记载“赤如朱者贵”,而黑痣则需结合位置判断,例如鼻头黑痣主财运,但边缘模糊的黑痣可能预示健康风险。现代研究指出,红色痣多因血管增生形成,黑色痣则与黑色素沉积相关,这种生理差异恰好与相学的吉凶隐喻形成微妙呼应。长毛的“活痣”在相学中象征生命力,医学上也发现这类痣细胞活性稳定,恶变概率较低。

三、科学与玄学的边界

现代医学与传统相学的冲突集中体现在风险评估层面。例如,相学推崇的“隐痣”若位于易摩擦部位(如大腿根部),医学上反而建议密切观察。再如面相学中的“泪痣”,虽被赋予情感波折的寓意,但医学关注点在于其是否伴随皮肤病理变化。这种认知差异反映了两种体系的价值取向:科学强调客观病理,相学侧重主观象征。

两者的互补性在预防医学中逐渐显现。相学总结的“恶痣”特征(如颜色浑浊、边缘不规则),与医学的ABCDE恶性判断法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径>6mm、隆起变化)存在部分重叠。这种跨学科的观察启示我们,传统经验可能暗含早期疾病识别线索。例如,古籍记载“山根痣主脾胃疾”,现代医学发现鼻梁区域痣的变化确实与消化系统疾病存在统计学关联。

四、理性认知的当代重构

面对痣的多元解读,建立科学认知框架至关重要。医学建议定期观察痣的动态变化,对特殊部位(如手足)的痣可考虑预防性切除。相学文化则可作为心理调适工具,例如将“魅力痣”视为个性象征,但需避免过度迷信引发焦虑。值得关注的是,基因检测技术的发展正在揭示痣的数量、分布与特定基因型的关联,未来或能构建更精准的个体化风险评估模型。

在文化传承层面,需辩证看待相学遗产。日本学者研究发现,传统“痣相禁忌”客观上促进了某些高危群体的定期皮肤检查。这种文化心理的积极转化,为传统智慧赋予了现代公共卫生价值。建议开展跨学科研究,例如统计不同“吉痣”位置的医学病理数据,或分析痣相符号在社会心理学中的隐喻机制,从而搭建起沟通两种认知体系的桥梁。

总结

从黑色素细胞的生物学聚集到承载文化隐喻的命运符号,痣的解读始终游走在科学与玄学之间。现代人既需遵循医学规范,关注痣的病理变化,亦可从相学传统中汲取自我认知的独特视角。未来研究应聚焦于构建量化评估体系,通过大数据分析验证传统经验的科学成分,同时加强公众教育,引导理性对待身体特征与命运象征的复杂关系。唯有如此,这颗小小的皮肤印记,才能成为连接自然法则与人文思考的微观标本。