朱砂痣是相爱相杀(相爱相杀下一句是什么)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 16:52:02

在张爱玲的笔触下,朱砂痣是心头一抹挥之不去的红,是欲望与遗憾交织的永恒印记。它既是被世俗烟火浸染的蚊子血,又是铭刻于灵魂深处的欲望图腾。而“相爱相杀”这一矛盾的情感模式,恰似朱砂痣的本质——爱得愈深,痛得愈烈,下一句“至死方休”道尽了这种纠缠的宿命性。从文学隐喻到现实困境,从心理学机制到社会文化结构,朱砂痣与“相爱相杀”的关联揭示了人类情感中最深层的悖论:我们追逐永恒,却沉溺于破碎;渴望圆满,却耽溺于撕裂的痛感。

一、文学隐喻中的矛盾性

张爱玲在《红玫瑰与白玫瑰》中构建的朱砂痣意象,本质上是一种永恒的缺憾美学。红玫瑰王娇蕊与白玫瑰孟烟鹂的对照,映射了男性凝视下女性的两极分化:前者是“热烈却危险”的朱砂痣,后者是“纯洁却乏味”的白月光。当振保选择与白玫瑰步入婚姻,红玫瑰的激情便化作心口无法愈合的伤口,而婚姻的平淡又将白月光碾作衣襟上的饭黏子。这种“得非所愿,愿非所得”的困境,恰是“相爱相杀”的文学原型。

更深刻的是,朱砂痣的隐喻在古典文学中早有呼应。白居易与湘灵的悲剧中,湘灵既是少年时的白月光,又是离散后的朱砂痣。诗人写下“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”,将爱而不得的痛楚升华为永恒的审美对象。纳兰性德对表妹的追忆、陆游与唐琬的沈园绝唱,无不印证着“相爱相杀”的文化基因:爱情愈是被现实阻隔,愈能在精神层面获得永生。这种悖论性,使得朱砂痣成为东方文学中“残缺美”的核心符号。

二、心理学机制的双向绞杀

从斯腾伯格的爱情三角理论剖析,“相爱相杀”的本质是激情、亲密与承诺的失衡。当红玫瑰般的激情(朱砂痣)遭遇现实承诺的挤压,便会衍生出控制、猜忌与互相伤害。心理学研究表明,高激情低亲密的爱情中,伴侣更易陷入“焦虑-回避”的依恋循环:一方不断索求情感确认,另一方因压力而退缩,形成“越爱越痛”的负向强化。

神经科学进一步揭示了这种矛盾的生理基础。功能性磁共振成像(fMRI)显示,当个体回忆“朱砂痣”式关系时,脑岛与前扣带回皮层异常活跃——这些区域同时关联着快感与痛觉。多巴胺的奖赏机制与皮质醇的压力反应在此交汇,使得“相爱相杀”如同成瘾行为:明明知道关系有毒,却因戒断反应而难以逃离。这种生理与心理的双重绞杀,让朱砂痣成为了情感领域的“甜蜜”。

三、社会结构中的困局嵌套

朱砂痣的“相爱相杀”特质,本质上是被社会规训异化的产物。在张爱玲笔下的民国上海,振保对红玫瑰的放弃源于阶层跃迁的焦虑;而当代社会中的“白月光困境”,则与消费主义对完美伴侣的塑造密切相关。调查显示,73%的都市男女承认会对未选择的情感对象产生持续性幻想,这种集体性“朱砂痣情结”实为对标准化婚恋模板的反抗。

更具结构性压迫的是性别权力关系。孟烟鹂的婚姻悲剧揭示了传统女性在夫权体系中的困境:她们被要求同时扮演纯洁的白月光与能满足欲望的朱砂痣,这种割裂的角色期待必然导致关系崩解。而在天蝎座男性的情感模式中(如网页77所述),对“朱砂痣”的极端占有欲实为控制焦虑的外化,折射出父权文化下男性对情感主导权的病态执着。社会规训如同看不见的绳索,将相爱之人拖入相杀的修罗场。

四、哲学维度的存在悖论

海德格尔曾言“向死而生”,而朱砂痣式的爱情恰是“向痛而爱”的存在主义实践。萨特在《存在与虚无》中指出,他者凝视会引发主体的自我客体化,这在亲密关系中表现为:越是渴望通过对方确认自身价值,越会陷入主奴辩证法的暴力循环。王娇蕊的“自我献祭”与振保的逃避,本质上是两个存在主义困兽的互相撕咬。

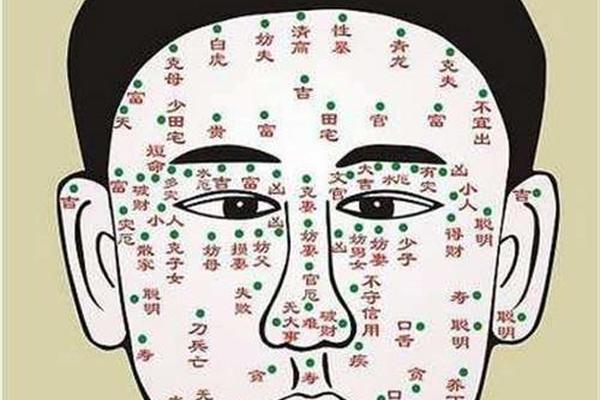

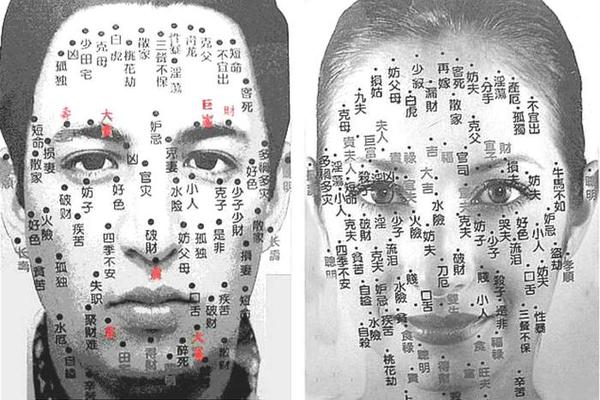

佛教哲学则为这种悖论提供了消解路径。《金刚经》云“应无所住而生其心”,启示人们超越对“永恒拥有”的执念。敦煌文书中的“和合痣”传说(网页33提及)暗含东方智慧:真正的朱砂痣不是具体的人,而是历尽轮回仍不磨灭的情感觉悟。将“相爱相杀”升华为对生命本质的觉知,或许才是走出困局的密钥。

(总结)

朱砂痣作为“相爱相杀”的情感图腾,既是人望的显微镜,也是文明困境的。它揭示了个体在激情与理性、自由与责任、自我与他者之间的永恒挣扎。要破除这种宿命,或许需要三重觉醒:在个人层面接纳爱情的不完美性,在社会层面重构更包容的亲密关系范式,在哲学层面将痛苦转化为超越性的精神修炼。未来的研究可深入探讨数字时代如何重塑朱砂痣意象——当算法不断推送“完美伴侣”,是加剧相爱相杀,还是创造新的和解可能?答案或许藏在张爱玲未尽的隐喻里:蚊子血与明月光,本是一体两面的生命真相。