看了痣相 好害怕 痣越隐蔽越好吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 16:17:02

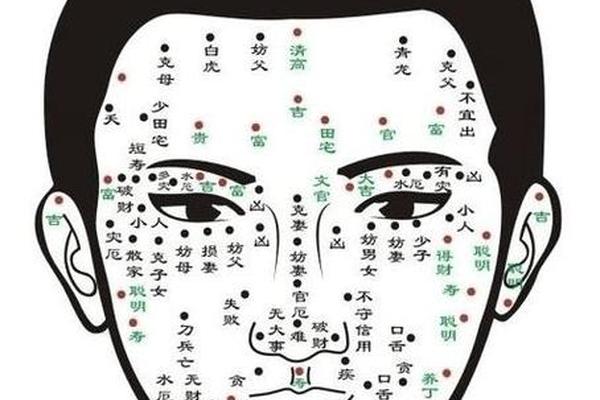

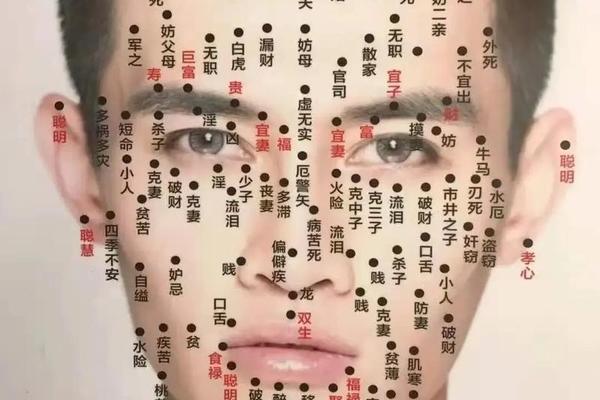

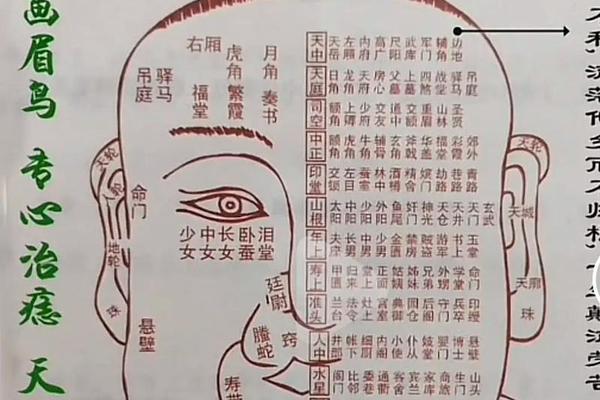

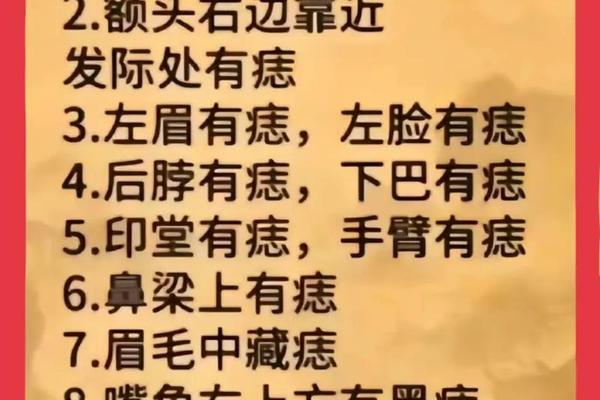

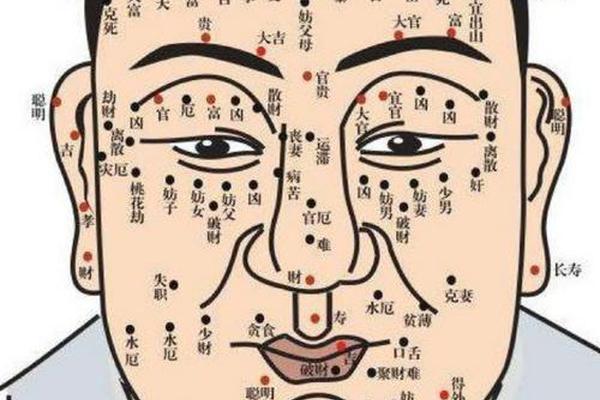

当人们偶然翻阅面相书籍或浏览网络上的痣相解析时,常会被“泪痣克情”“印堂痣招灾”等说法触动神经。尤其当发现自身痣相被归为“凶兆”时,恐慌与自我怀疑便悄然滋生。民间流传的“痣越隐蔽越好”之说,更是将身体隐秘部位的痣赋予特殊意义——或为福气暗藏,或为厄运避世。这种观念究竟源于何处?其背后是传统文化的智慧,还是缺乏科学依据的迷信?

从历史脉络看,痣相学根植于古代天人合一的哲学观。古人将人体视为“小宇宙”,痣的分布如同星辰轨迹,暗含命运密码。例如《麻衣相术》中提到,隐于耳垂、掌心等处的痣多属吉兆,而显于面部的痣则可能招致是非。这种“隐吉显凶”的逻辑,实则反映了古代社会对“藏锋”处世哲学的推崇——隐痣象征内敛的福报,显痣则易招外界窥探与灾祸。

二、医学视角下的痣:位置与风险关联

现代医学彻底颠覆了传统痣相的吉凶逻辑。皮肤科研究证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线、激素等影响,与命运毫无关联。但值得注意的是,痣的位置确实可能影响健康风险——这与传统“隐痣偏好”形成微妙呼应。

医学界特别关注易受摩擦或紫外线照射的“显痣”。例如脚底、手掌、腰带区等隐蔽部位的痣,因长期受压易发生恶变,其风险远高于面部显性痣。一项临床数据显示,约26%的黑色素瘤由反复摩擦的良性痣转化而来。这与传统“隐痣为吉”的认知截然相反,凸显科学认知与民俗观念的冲突。

三、隐蔽痣的心理暗示陷阱

“隐痣偏好”的流行,折射出深层的心理机制。心理学中的“确认偏误”使人们更易记住符合预期的案例,例如某富豪耳后有痣便被附会为“藏财痣”,却选择性忽视更多无痣成功者。这种认知偏差在社交媒体时代被放大,短视频平台中“点痣改运”的内容往往获得数十万点赞,强化着人们对隐痣的执念。

更深层的焦虑来自对未知的恐惧。当生活遭遇困境时,“凶痣”成为合理化挫折的出口。一位心理咨询师案例显示,38%的来访者曾因痣相解读产生焦虑,其中隐蔽部位长痣者更易陷入“是否暗藏厄运”的纠结。这种心理投射机制,使得“隐痣”反而成为部分人心中挥之不去的阴影。

四、科学理性与文化遗产的平衡

面对痣相文化,完全否定或全盘接受都非明智之举。从文化人类学视角看,痣相学承载着古代医学观察的碎片化经验。例如《黄帝内经》将耳后痣与肾功能关联,虽缺乏实证依据,却体现早期“体表-内脏”对应的医学思维。这类文化遗产可作为研究古人认知模式的标本,而非指导现代生活的圭臬。

在科学层面,ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径>6mm、快速变化)才是判断痣风险的黄金标准。北京大学肿瘤医院的研究表明,定期使用皮肤镜观察高危部位痣的变化,可使黑色素瘤早期诊断率提升76%。相较于纠结痣的吉凶,关注其医学表征才是真正的“趋吉避凶”。

五、重构认知:从迷信恐惧到健康管理

破除“隐痣迷思”需建立多维认知框架。首先需明确:99%的痣是良性病变,特殊部位的痣需医学观察而非玄学解读。对于实在焦虑者,可借助现代技术消除心理负担——激光点痣已实现毫米级精准祛除,且疤痕率低于2%。

更重要的是培养健康管理意识。建议每月对易摩擦部位(如足底、腹股沟)进行自查,采用“三对比法”:对比形态是否规则、颜色是否均一、大小是否稳定。40岁以上人群每年进行专业皮肤检测,尤其关注甲床、头皮等隐蔽区域。通过科学干预,将传统“痣相恐惧”转化为健康管理动力。

在科学与文化之间寻找平衡点

痣相文化作为民俗记忆,折射着人类对命运解读的永恒渴望。但在现代医学的聚光灯下,“隐痣偏好”的吉凶论已显露出认知局限。真正需要关注的,是痣背后隐藏的健康密码而非玄学隐喻。未来研究可深入探讨民俗医疗观念的心理干预价值,或通过基因检测技术预测痣的恶变风险。正如《自然》杂志某篇社论所言:“对待身体的印记,我们既需敬畏自然的造化,更需信任科学的烛照。”