痣相印记 痣和胎记的区别图片

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 08:04:02

每个人的皮肤上都可能留下独特的印记——无论是痣还是胎记,这些或深或浅的标记不仅是生理特征的体现,更承载着医学意义与文化象征的双重密码。在医学领域,痣与胎记的本质差异关乎健康风险;在传统文化中,它们又被赋予命运与性格的隐喻。本文将从医学成因、形态特征、文化象征及健康风险四个维度,剖析这两类皮肤印记的异同,揭开其背后的科学真相与人文内涵。

医学本质:细胞异常的两种路径

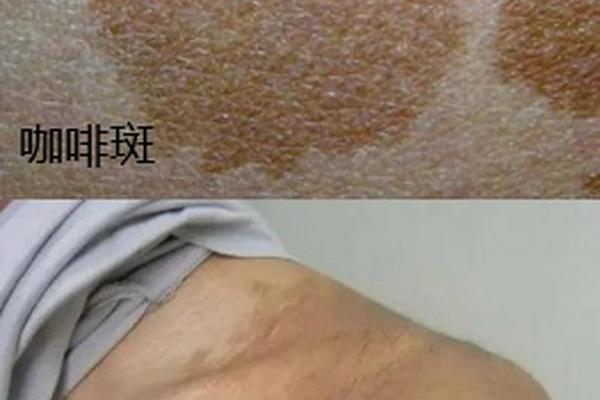

痣的本质是黑色素细胞的局部聚集。根据病理学分类,痣可分为皮内痣、交界痣和混合痣,其中交界痣因位于表皮与真皮交界处,恶变风险较高。胎记的形成机制更为复杂:色素型胎记源于胚胎期黑色素细胞迁移异常,如太田痣、咖啡斑;血管型胎记则与血管发育畸形相关,如鲜红斑痣、草莓状血管瘤。值得注意的是,并非所有出生时存在的皮肤印记都属胎记,例如蒙古斑(臀部青色斑块)实为真皮层黑素细胞残留,多数会自然消退。

从时间维度看,痣通常在出生后出现,而胎记可能在胚胎期或出生后数月显现。例如,先天性色素痣虽属胎记范畴,但其病理特征与后天痣相似,均与黑色素细胞增殖有关。这种交叉性提示医学定义的复杂性:胎记是包含多种病理类型的广义概念,而痣更偏向特定细胞异常的结果。

形态特征:颜色、大小与演变规律

颜色与质地的差异是肉眼辨识的关键。痣常呈棕褐色或黑色,表面光滑或隆起,直径多在1-5毫米;胎记的色谱更广,如鲜红斑痣的粉红色、太田痣的青灰色,甚至黑毛痣伴随的硬质毛发。血管型胎记的按压褪色现象(如鲜红斑痣)可作为鉴别点,而色素型胎记的颜色均匀性(如咖啡斑)则与痣的单一色调形成对比。

动态变化上,痣的稳定性较高,但交界痣可能在摩擦、紫外线刺激下发生形态改变;胎记则呈现多样性:蒙古斑逐渐消退,葡萄酒色斑随年龄加深,血管瘤可能快速增生。例如,草莓状血管瘤在婴儿期迅速增大,约70%在7岁时自发消退,而黑毛痣若出现毛发脱落、边缘不规则,则需警惕癌变。

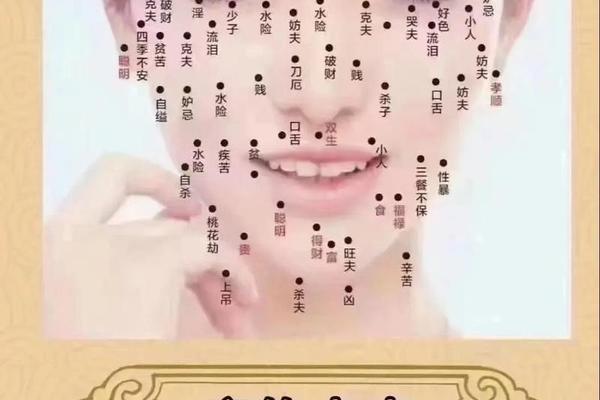

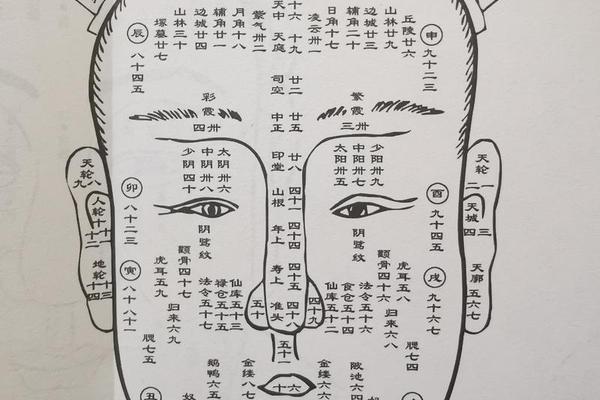

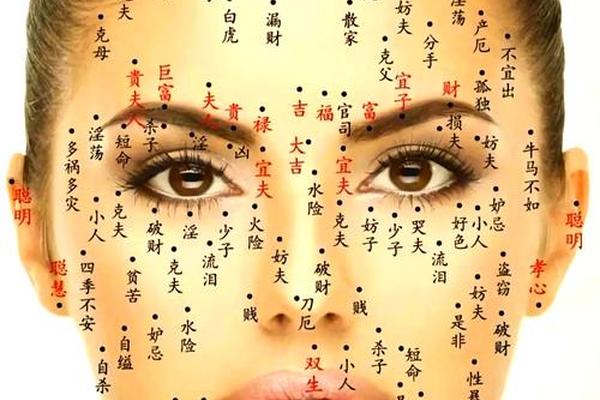

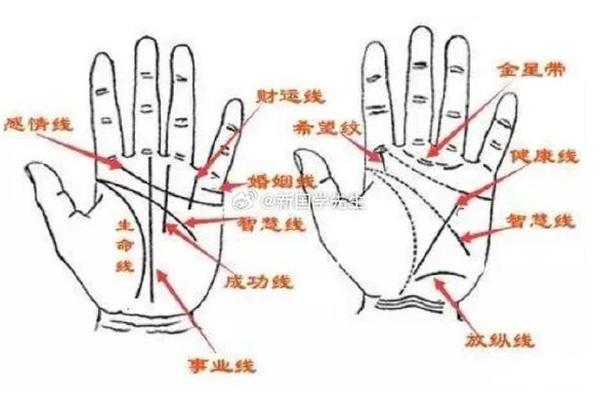

文化象征:命运密码的古今对话

传统文化赋予皮肤印记强烈的象征意义。古籍《相理衡真》将胎记位置与命运关联:尾龙骨胎记象征才学卓越,锁骨胎记代表宽厚性情,而脚后跟黑痣被视为“厄运缠身”。痣相学中,无色痣的癌变隐喻与“脐内藏金”的富贵解读形成矛盾,折射出经验主义与科学认知的冲突。

现代研究揭示,这类文化符号源于观察偏差与心理投射。例如,臀部胎记因隐蔽性较少受外界评价,可能间接影响个体自信心,而非直接决定“富贵命”。心理学家指出,胎记的心理意义取决于社会环境:在重视面相的文化中,显性印记可能加剧自卑;而在包容性强的环境中,独特标记反而成为个性符号。

健康风险:从良性标记到癌变预警

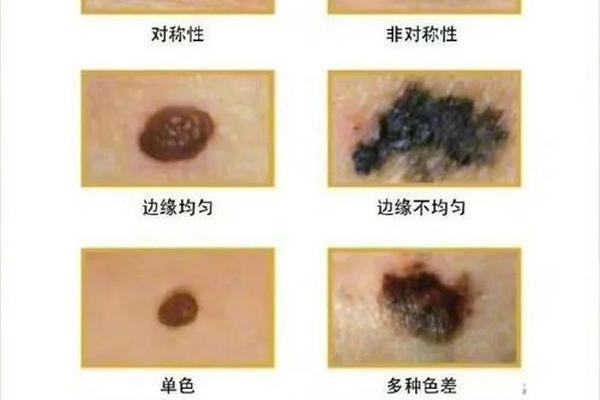

医学风险评估需结合类型与临床表现。痣的恶变信号遵循“ABCDE法则”:不对称(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径>6mm(Diameter)、进展变化(Evolution)。黑毛痣的癌变率为50万分之一,但若伴随瘙痒、溃破或卫星灶,恶性风险显著升高。血管型胎记中,快速增生的海绵状血管瘤可能压迫器官,而葡萄酒色斑若累及三叉神经区域,需排查Sturge-Weber综合征。

防护策略需差异化:易摩擦部位的痣建议手术切除;婴幼儿血管瘤可观察至3岁,若持续生长则采用激光或β受体阻滞剂治疗。值得注意的是,传统文化中的“点痣”行为存在风险,不当处理可能诱发感染甚至癌变。

皮肤印记的研究跨越医学、社会学与人文领域。科学层面,明确区分痣与胎记的病理机制,建立动态监测体系,是降低健康风险的关键;文化层面,需辩证看待传统相学,避免迷信对医疗决策的干扰。未来研究可探索两方向:一是开发AI图像识别技术,通过大数据分析印记形态与疾病关联;二是开展跨文化研究,解析不同社会对皮肤印记的认知差异。正如皮肤科专家冯珺所言:“读懂这些印记,既需要显微镜下的细胞分析,也需理解背后的文化密码。”