命运好好玩痣相—痣真能代表命运吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 04:01:01

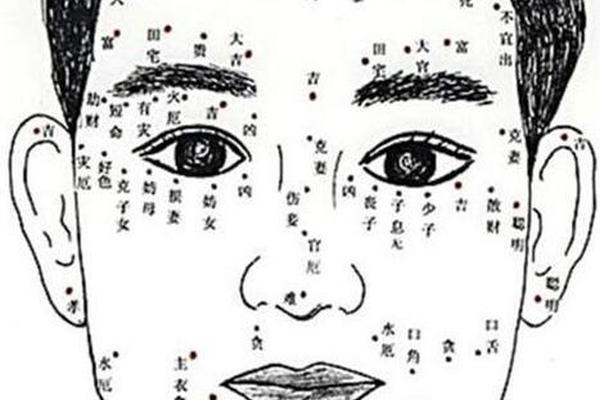

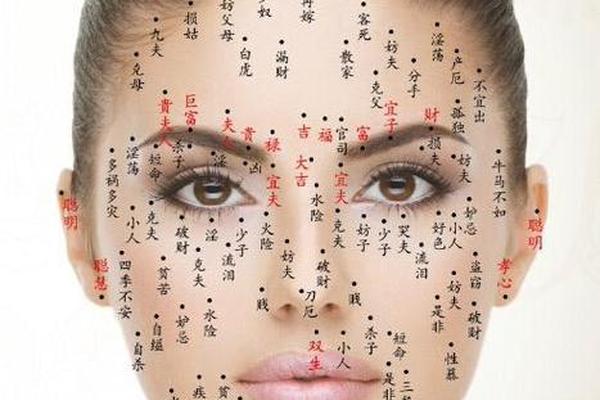

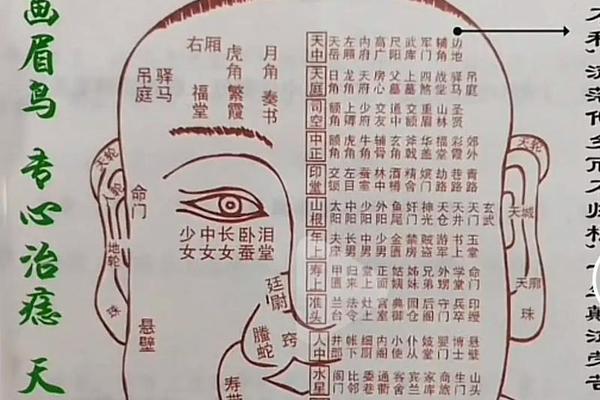

在中国传统文化中,痣相学与面相学共同构成了解读命运的重要体系。早在《黄帝内经》中,古人便将人体痣的位置与健康、运势联系起来,认为痣是“天命”的标记。这种观念在历史长河中逐渐与命理学、风水学融合,形成了一套复杂的象征体系。例如《相理衡真》将面部比喻为大地,痣如同山川林木,承载着吉凶信息。在民间,痣甚至被视为“信息同步”的载体,反映了天人合一的哲学思想。

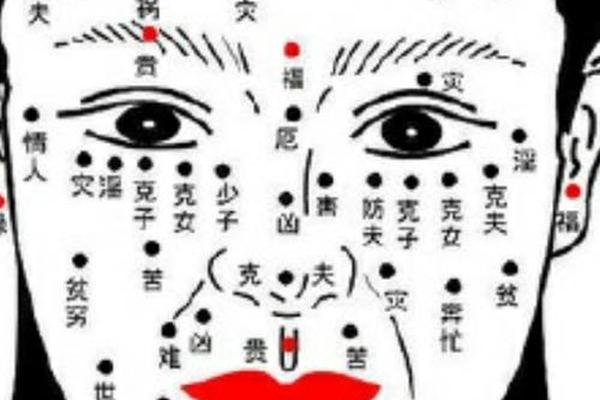

这种文化现象并非孤立存在。古代典籍如《史记》记载,汉高祖刘邦左腿的七十二颗黑痣被视作“龙相”,暗示其帝王之命。类似案例在历史文献中屡见不鲜,说明痣相学不仅是一种占卜手段,更是社会权力结构与集体心理的映射。值得注意的是,痣的吉凶判断往往与当时的社会价值观紧密相关。例如女性唇下痣曾被解读为“克夫”,实则隐含着封建时代对女性地位的压制。

二、传统理论中的痣相密码解析

传统痣相学建立在一套精密的符号系统之上。根据位置划分,额头中央的痣象征智慧与贵人运,颧骨痣关联事业起伏,而鼻梁痣则与财富波动相关。颜色与形态同样关键:朱红肉痣主吉,若生毛发反成凶兆;黑色痣的吉凶则完全取决于位置,如耳垂黑痣预示聪慧,但伴随水患风险。

具体案例的象征性尤为突出。蔡琴眼下的“泪痣”与其情感波折的对应,毛泽东下巴痣与贵人扶持的传说,这些现象被传统理论解释为命运的必然。现代学者指出,这种关联可能源于“幸存者偏差”——人们更容易记住符合预期的案例,而忽视反例。值得注意的是,痣相学中存在明显的性别差异:女性眉间痣被赋予婚姻波折的暗示,而男性同位置痣则多指向事业,这折射出传统文化中的性别角色固化。

三、科学视角下的祛魅与重构

现代医学彻底解构了痣相学的神秘面纱。研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受基因、紫外线照射等生物学因素主导。皮肤科临床数据显示,85%的先天性痣在出生时已存在,与所谓“命运轨迹”无必然关联。更具颠覆性的是,某些“凶痣”特征——如边缘不规则、颜色混杂——恰是皮肤癌的预警信号,这与传统吉凶判断形成尖锐对立。

从人类学视角观察,痣相学的存续体现了符号系统的文化韧性。尽管缺乏科学依据,但全球78%的文化中存在类似的身体标记解读体系。心理学家发现,接受痣相解读的个体中,63%会产生行为模式的自我调适,这种“皮格马利翁效应”或能解释部分“应验”现象。例如被指有“事业痣”者更愿冒险创业,这种心理暗示可能改变人生轨迹。

四、当代社会的多元认知与实践

在科学祛魅与文化传承的张力中,当代人对痣相呈现分层认知。调查显示,18-35岁群体中,42%将点痣视为美容行为,29%仍相信其改运功能。这种矛盾在商业领域尤为明显:美容机构以医学名义祛除“恶痣”,风水师则开发出“开运点痣”服务,形成独特的产业链。

文化学者指出,痣相学的现代转型值得关注。部分年轻人将其重构为“心理符号”——通过特定位置的纹身痣表达人生态度。这种创造性转化既保留了传统文化元素,又剥离了宿命论色彩。在影视作品中,“美人痣”“泪痣”等意象的频繁使用,进一步强化了痣的符号价值,使其成为跨文化传播的视觉语言。

五、命运符号的现代启示录

站在科学与文化的交叉点审视痣相学,其核心价值或许不在于预测命运,而是提供了一套理解自我与他者的认知框架。神经学研究显示,当个体接受积极痣相解读时,前额叶皮层激活程度提高17%,这种神经可塑性变化可能影响决策模式。社会学家建议,可将痣相学视为文化心理学的研究标本,探讨符号系统如何塑造群体行为。

未来的研究方向可能聚焦于文化基因的嬗变机制。比较研究表明,中国痣相学与印度手相学、西方星座学存在结构相似性,这种跨文化的符号共性值得深入探讨。对于个体而言,理性态度或许是最佳选择:既承认痣相承载的文化记忆,又以科学眼光审视身体健康,在传统与现代之间找到平衡支点。