痣相的痣是哪种痣-痣相是种迷信吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 19:04:01

在人体皮肤表面,痣是一种常见的色素性皮肤病变,医学上称为“黑素细胞痣”,主要由黑素细胞聚集形成,其颜色、大小和形态受遗传、环境及激素水平等多因素影响。现代医学认为,大多数痣是良性且无害的,仅需关注其潜在癌变风险。在中国传统文化中,痣被赋予了丰富的象征意义,形成了独特的“痣相学”,通过痣的位置、颜色和形状推测个人的命运、性格与健康。这种科学与传统的碰撞,引发了关于“痣相是否迷信”的持久争议。

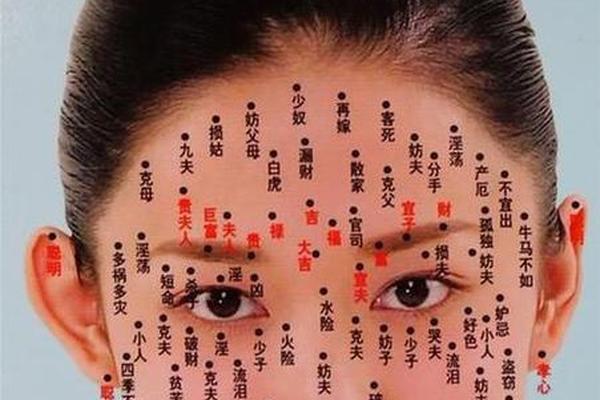

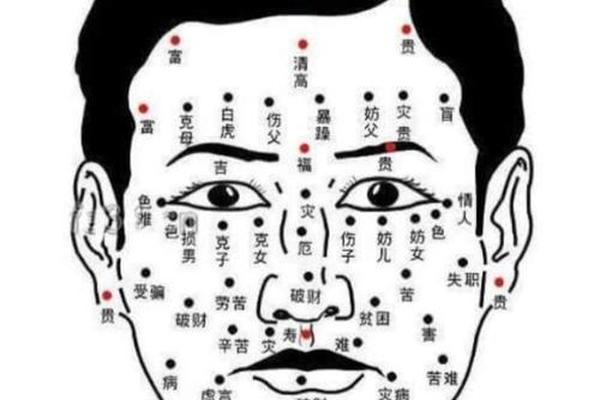

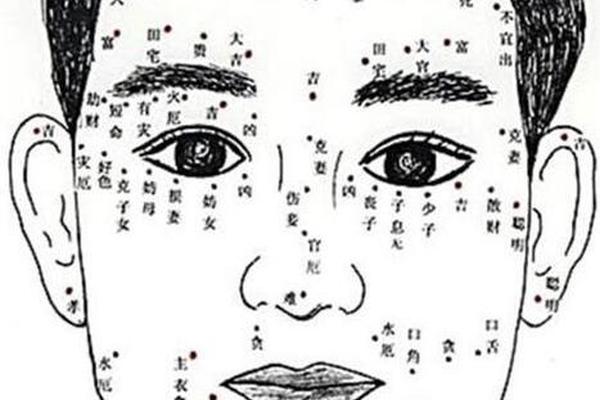

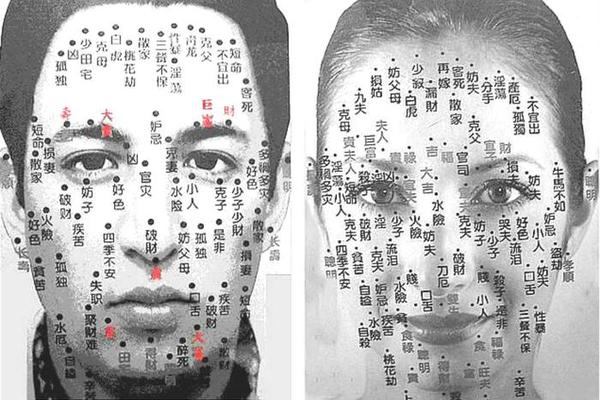

从医学角度看,痣的生理机制已被明确:紫外线暴露、基因突变等可能导致黑素细胞异常增殖,形成不同类型的痣。例如,先天性痣可能伴随个体终生,而获得性痣则多出现在青少年时期。世界卫生组织提出的ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径超过6mm、短期内变化)是判断痣是否恶变的科学标准。与此相对,传统痣相学则强调“显痣”与“隐痣”的区分,例如额头痣象征智慧,鼻梁痣预示财富,而眼尾痣则关联情感波折。这种将人体局部特征与抽象命运直接挂钩的逻辑,缺乏生物学依据,却因其文化惯性延续至今。

二、痣相学的历史渊源与文化逻辑

痣相学的历史可追溯至先秦时期,《荀子·非相》记载了当时以相貌论吉凶的风气,尽管荀子本人批判此类观念,但其记载揭示了相术在古代社会的盛行。至东汉王充《论衡》,已出现通过痣的“异相”推断命运的论述,如“鼻旁有痣者轻浮,眼下有痣者夫妻离散”。这种思想体系深受阴阳五行学说影响,认为人体是宇宙的缩影,痣的分布对应天地气运,例如“鼻为土星,主财帛;耳为金星,主福寿”。

在具体实践中,痣相学发展出复杂的分类系统。例如,善痣需满足“黑而明泽、圆润规则”等条件,象征吉兆;恶痣则表现为“色泽浑浊、形状怪异”,预示灾厄。这种分类不仅与医学上的良恶性判断无关,甚至存在矛盾:医学认为颜色均匀的小痣更安全,而传统相学却将“大而亮”的痣视为富贵象征。痣相学还融入社会,如“眉间痣主克制配偶”“腰腹痣主子孙福”等,反映出古代对家族延续和社会秩序的重视。

三、科学视角下的痣相可信性辨析

现代科学通过流行病学与统计学研究,否定了痣相学的核心假设。一项针对10万例痣的医学调查显示,痣的位置与个人命运无显著相关性,其形态变化主要由紫外线、摩擦等物理因素引起,而非“气运”作用。心理学研究则提出“巴纳姆效应”与“自我实现预言”可解释痣相学的心理暗示作用:当个体相信“眼下泪痣主情路坎坷”,可能因过度关注情感矛盾而加剧关系紧张。

值得注意的是,某些传统说法与医学观察存在偶然重合。例如,痣相学认为“唇上痣主口舌是非”,而医学发现口周频繁活动的区域更易因摩擦导致痣的增大或恶变。这种表面关联实为因果倒置:并非痣的位置决定命运,而是生理机制与行为模式的相互作用导致现象共存。中医“望诊”理论将痣与脏腑健康关联,如“鼻头痣或反映脾胃失调”,这类观点虽未被现代医学完全证实,但为跨学科研究提供了思路。

四、现代社会对痣相的多元解读

尽管科学界否定痣相学的预测功能,但其文化价值与娱乐功能在当代仍具生命力。在影视文学中,“美人痣”“帝王痣”等意象成为角色塑造的符号,如《红楼梦》中薛宝钗的“观音痣”象征其超凡脱俗。民间亦保留着“点痣改运”的习俗,衍生出激光祛痣、药水点痣等产业,尽管医学界强调祛痣应以健康而非“改命”为目的。

从社会心理学角度看,痣相学满足了人类对确定性的渴望。在快速变迁的现代社会中,个体通过解读痣相获得对未来的掌控感,这种心理需求与星座、塔罗等泛灵论体系一脉相承。过度依赖痣相可能导致认知偏差,例如因迷信“鼻梁痣主事业成功”而忽视个人努力,或因恐惧“恶痣”引发焦虑。理性看待痣相学的关键在于区分文化隐喻与现实逻辑。

痣的本质是皮肤黑素细胞的局部聚集,其生理特性已被现代医学充分阐释;而传统痣相学作为一种文化现象,反映了古代哲学思想与社会的融合。二者在方法论与目的论上存在根本差异:前者基于实证观察与因果推理,后者依托象征体系与经验归纳。

未来研究可在两方面深化:一是通过大数据分析验证传统痣相描述与健康、行为模式的统计学关联,例如特定部位痣的人群是否具有共性特征;二是挖掘痣相学的文化人类学价值,例如比较不同文明中痣象征意义的异同。对于公众而言,既要警惕“以痣断命”的认知陷阱,也应尊重其文化传承价值,在科学认知与人文关怀之间寻求平衡。