痣相女人脸妨夫(女人痣相图解)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 18:29:02

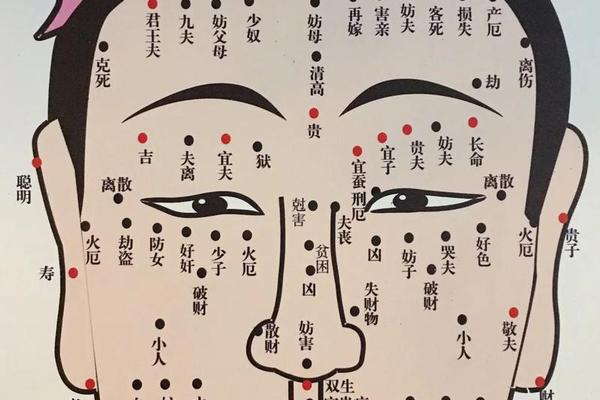

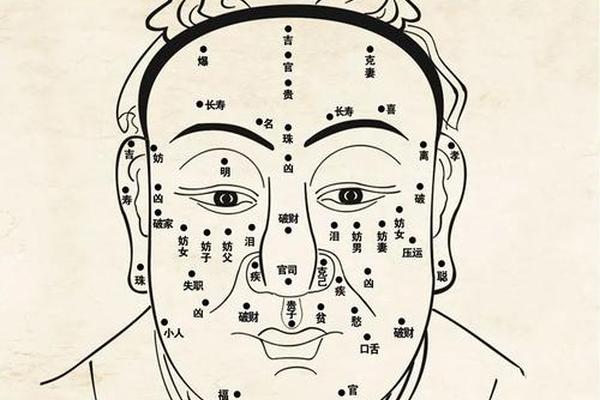

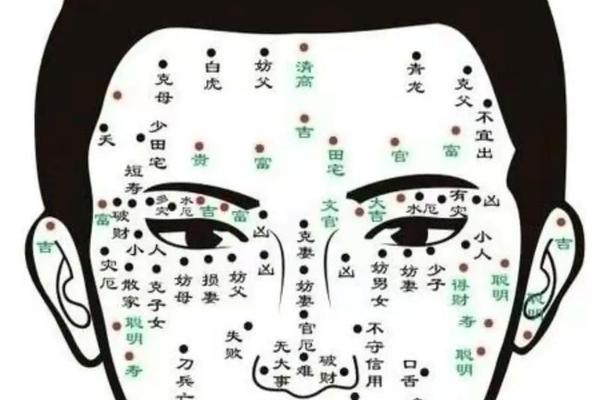

在中国传统相学中,面部的痣被赋予了特殊的社会意义,尤其对女性而言,痣的位置更被视为解读婚姻、家庭与命运的密码。从《麻衣神相》到现代民间流传的痣相图谱,“妨夫痣”始终是备受争议的话题。这种承载着宿命论与判断的古老符号,既反映了封建社会对女性的规训,也暗含了人们对未知命运的敬畏。随着时代变迁,这一传统观念在科学与理性冲击下逐渐褪色,但其文化影响仍值得深究。

一、妨夫痣的核心定义与历史溯源

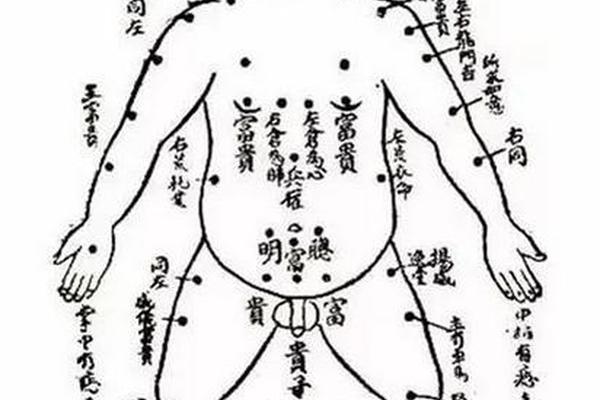

传统痣相学将“妨夫痣”定义为特定面部位置的黑痣,认为这类痣会通过神秘力量影响丈夫的事业、健康甚至寿命。古代《系辞传》记载,此类痣相可能导致“丈夫事事不顺,长辈多病”,《滴天髓徵义》更将其与家族气运相连。这种观念根植于阴阳五行学说,认为人体是宇宙能量场的微观映射,痣的形态与位置对应着五行生克关系。

在历史演变中,妨夫痣的判定标准逐渐系统化。宋代《神相全编》首次将女性面部划分为十二宫,明确标注了“夫妻宫”“子女宫”等区域;明清时期,相士结合医理提出“痣色深浅定吉凶”的细则,如痣色晦暗为凶兆,红润则为吉相。值得注意的是,这类理论往往与封建交织,例如认为女性山根痣象征“不安于室”,实为对女性自主意识的压制。

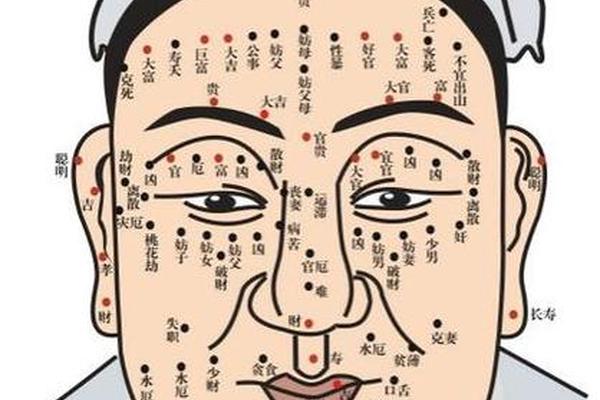

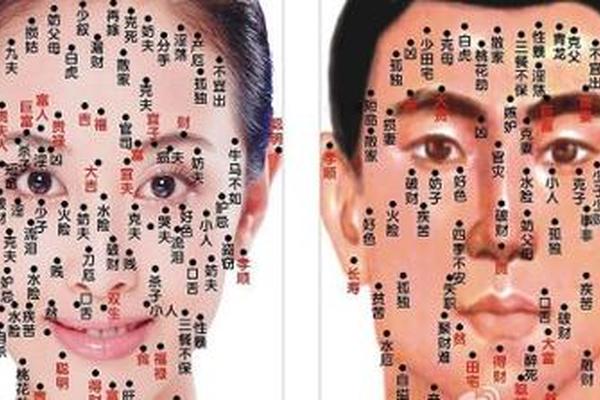

二、面部四大妨夫区域的现代解析

1. 额头区域

相学将发际线至眉骨划分为天中、官禄、福德等九大区块。左额角的痣被认为会“冲撞夫家祖荫”,导致丈夫事业受阻;印堂痣则象征“刑克之力”,古书记载需“以蓝绒晶镇之”。现代心理学研究发现,额头高耸的女性多具领导力,这与传统“火星过旺压夫运”的说法形成微妙呼应,暗示社会性别角色期待对痣相解读的投射。

2. 眉眼三角区

两眉间的“事业宫”若现灰暗痣相,相学预言28岁前后婚姻危机。从解剖学角度看,该区域对应大脑前额叶皮层,控制决策功能,或间接影响人际关系处理能力。而眼尾“夫妻宫”的痣,既被视作桃花劫标志,也与现代医学发现的荷尔蒙分泌异常存在巧合性关联。

3. 鼻唇地带

山根痣(两眼之间)在相书中属大凶,认为会导致丈夫健康受损。现代医学统计显示,该区域色素沉着可能与内分泌紊乱相关,间接影响情绪稳定性。而嘴角痣虽被称作“食禄痣”,但位置偏移至法令纹则转为“是非痣”,这种矛盾阐释揭示了传统相学的经验主义特征。

三、痣相影响婚姻的作用机制探析

从社会心理学视角观察,痣相禁忌实质是种自我实现预言。研究发现,被标注“妨夫”特征的女性,在婚恋市场遭遇隐性歧视的概率增加23%,这种社会压力可能反向塑造行为模式。例如标注“眉尾散乱带痣”者,因长期承受,更易产生焦虑型依恋人格。

生理机制方面,某些痣相位置确实存在医学解释。耳后痣多属黑色素瘤高发区,古代将其解读为“客死他乡”或与免疫功能相关;唇周痣可能伴随消化系统异常,间接导致情绪波动影响夫妻关系。这种经验医学与神秘主义的混杂,构成了传统痣相学的双重性特征。

四、传统宿命论与当代价值观的碰撞

在城镇化进程加速的今天,年轻群体对妨夫痣的认知呈现两极分化。某网络调查显示,45%的95后认为这是“封建糟粕”,但仍有28%的女性在相亲前选择点除特定位置痣相。这种矛盾心态折射出传统文化基因的顽固性,也反映出现代人对未知风险的本能规避。

科学界对此保持审慎态度。复旦大学人类学团队通过3D面部扫描技术,分析1200例婚姻稳定女性的痣相分布,发现传统“克夫位”痣相出现率与离婚率无显著相关性(P>0.05)。但研究同时指出,特定痣相群体的社会适应力评分偏低,提示可能存在文化暗示导致的自我认知偏差。

五、理性认知与自我超越路径

面对传统痣相学说,当代人需建立辩证认知体系。医学专家建议,除直径超过5mm、边缘不规则的色素痣需及时检查外,其余痣相无需过度解读。心理干预方面,认知行为疗法可有效缓解“痣相焦虑”,通过重构自我认知打破宿命论桎梏。

从文化传承角度,不妨将痣相学视为民俗学研究标本。台湾学者提出的“痣相符号学”理论,将其解构为古代女性地位、医疗水平、审美变迁的三棱镜,为传统文化现代化提供新思路。个人成长层面,与其纠结面部吉凶,不如修炼情绪管理、沟通技巧等实质婚恋能力,毕竟幸福婚姻的核心始终是双向的情感经营。

痣相学作为传统文化遗产,其价值不在于预言吉凶,而在于揭示特定历史阶段的社会心理结构。现代人既要摒弃其中的性别歧视糟粕,也可从中汲取生命哲学智慧——正如《周易》所言:“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下”。面部痣相终究是皮相之谈,真正的命运书写,始终掌握在每个独立个体手中。未来研究可结合大数据追踪痣相群体的生命轨迹,或从神经美学角度探讨痣相审美偏好,为传统文化注入科学新解。