断命痣相、短命痣是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-27 07:15:02

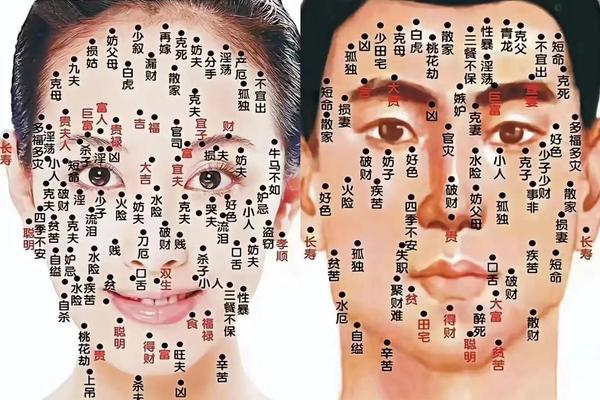

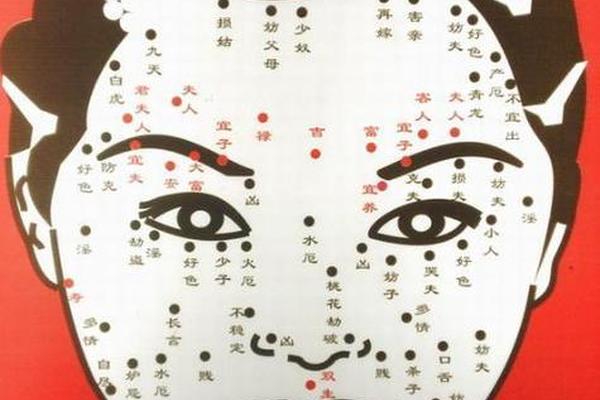

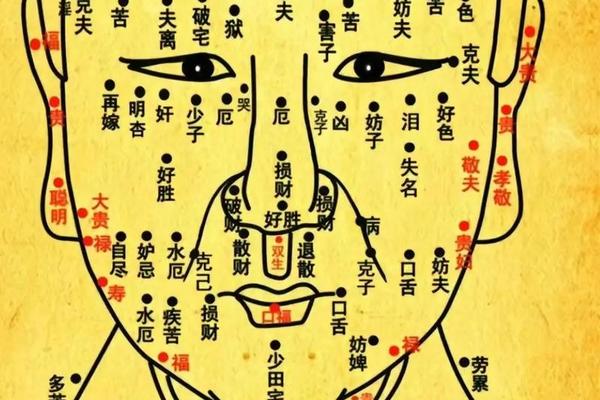

在传统相学文化中,“断命痣相”或“短命痣”被赋予强烈的宿命色彩。这类痣相通常指人体特定部位的痣,被认为与寿命长短、健康风险甚至命运起伏密切相关。例如,相学典籍《相理衡真》将痣比作“命运的气象台”,认为其形状、色泽、位置可预示吉凶。具体到短命痣的定义,多与身体关键穴位或运势象征区域相关,如天门(额头)、鼻梁、脊梁骨等位置,传统观点认为这些痣的存在可能暗示疾病隐患或意外风险。

从分类上看,短命痣的判断依据包括位置、形态与动态变化。例如,天门痣(额头中央)被视为命宫所在,突然出现的黑色痣被认为可能反映脑部健康问题;鼻梁痣因对应心脏象征区域,常被解读为心血管疾病预兆;而脚底痣因长期摩擦易发生病变,也被列为高危类型。相学还强调痣的“异常性”——若短时间内数量激增或形态突变(如颜色加深、边缘模糊),则被视作更强烈的警示信号。

这些分类缺乏统一标准。例如,脊梁骨的痣在女性相学中被认为主“短命”,但不同文献对其具体影响机制的解释存在差异,有的归因于脊柱健康,有的则关联“命理根基”的稳固性。这种模糊性导致短命痣的判定常依赖经验而非科学依据,也反映了传统相学中神秘主义与经验主义的交织特征。

二、科学视角下的审视与验证

现代医学对痣的研究完全剥离了传统相学的隐喻,转而关注其病理学意义。皮肤科学指出,痣的本质是黑色素细胞聚集,绝大多数为良性,但特定类型的痣可能发展成黑色素瘤——一种恶性皮肤癌。例如,先天性巨痣或非典型痣(直径>5mm、边缘不规则)的癌变风险显著高于普通痣。值得注意的是,相学中强调的“短命痣”位置(如脚底、手掌)恰为医学界公认的“摩擦高危区”,因长期物理刺激可能诱发细胞变异。

研究数据进一步揭示了传统观念与科学事实的微妙关联。伦敦大学的研究发现,痣的数量与端粒体长度呈正相关,痣多者反而可能衰老更慢。这与相学“痣多命短”的论断相悖,却间接解释了部分文化中“痣象征生命力”的矛盾认知。医学界提出的ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径过大、快速变化)为痣的恶性判断提供了客观标准,相较传统相学的模糊描述更具临床指导价值。

尽管如此,某些传统观察仍暗含科学逻辑。例如,相学认为“鼻梁痣主心脏疾病”,而现代解剖学发现鼻部神经与心血管系统存在反射关联。这种偶合性提示,传统经验可能包含未被系统验证的生理学线索,但需通过严谨研究区分巧合与因果。

三、心理学与社会文化影响

短命痣的迷信观念对个体心理产生深远影响。心理学研究表明,对特定身体特征的负面解读可能引发“躯体化焦虑”,即因过度关注痣相而产生疑病倾向。例如,一项针对500名相信痣相者的调查显示,34%的人因“不吉痣”产生持续焦虑,甚至拒绝必要社交。这种心理压力本身可能通过神经内分泌机制影响健康,形成“自我实现的预言”。

社会文化层面,短命痣的传说常与性别规范交织。女性脊梁痣、男性天庭痣等性别化解读,反映了传统社会对男女生命价值的差异化建构。例如,女性脊梁痣被归因为“命理根基不稳”,暗示其需依附家庭;而男性同类痣相则多关联事业挫折,强调社会角色责任。这种差异化的命运叙事,实质是文化权力对身体的规训。

值得注意的是,当代祛痣产业的兴盛与这类观念密切相关。据统计,中国每年约200万人因“运势需求”接受激光祛痣,其中30%直接受相学建议驱动。这既凸显传统观念的现实影响力,也引发对过度医疗化的反思。

传统相学中的短命痣概念,本质是前科学时代对人体现象的象征化解读,其文化价值在于提供了一套解释生命风险的经验框架,但科学验证性不足。现代研究证实,痣的医学风险需通过病理学标准判定,而非位置或形态的玄学联想。此类观念的社会渗透力仍不可忽视,需通过科普教育减少非理性焦虑。

未来研究可探索两方面:一是利用大数据分析传统痣相描述与真实疾病分布的关联性,挖掘潜在经验智慧;二是深化跨学科对话,从医学人类学角度解读痣文化的社会心理机制。正如《相理衡真》所言:“相由心生”,对痣的认知终须回归科学与人文的平衡。