痣相不易出,天生的痣和后天的痣区别

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-08 18:32:02

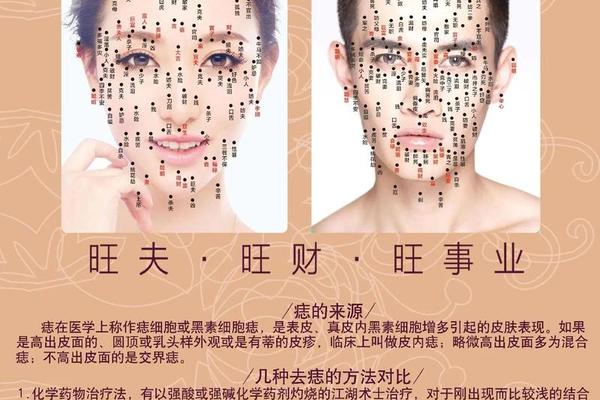

在人类文化长河中,皮肤上的微小色素沉积——痣,始终承载着神秘与现实的交织。从《黄帝内经》记载的相术到现代医学的病理分析,这颗不足方寸的印记既被视为命运密码,又被解构为黑色素细胞的自然聚集。这种双重属性在先天性痣与后天性痣的差异中尤为显著,前者如刻入基因的宿命符号,后者似生命历程的即时批注,共同构成了痣相学"不易出"的核心命题——即先天痣的稳定性和后天痣的突变性对个体产生的不同影响。

一、生命密码的镌刻与书写

先天性痣作为胚胎发育期的产物,其形成机制可追溯至神经嵴细胞的迁移异常。医学研究发现,每1000名新生儿中约1%携带直径超过10cm的先天性巨痣,这类痣的黑色素细胞呈巢状聚集在真皮层,形成了不可逆的生物学标记。与之形成对比的是,后天性痣多出现在2岁后,其本质是表皮基底层的黑色素细胞受紫外线、激素波动或环境刺激引发的良性增生。日本学者大野博之的队列研究显示,长期户外工作者后天痣数量是室内工作者的2.3倍,印证了环境因素的关键作用。

这种形成机制的差异造就了两类痣的生物学特性。先天性痣往往伴随毛囊结构存在,呈现立体状形态,而多数后天性痣初期表现为平坦的色素斑。德国海德堡大学皮肤科对500例痣样本的病理分析显示,先天性痣中CD34+干细胞比例高达23%,这种再生能力使其具有持续生长的生物学基础。

二、命理图谱的稳定与流动

在传统痣相学体系中,先天性痣被视为"天授印记"。如《麻衣相法》记载的额中痣主贵,其应验周期可跨越数十年,这种长期性特征与先天性痣的稳定存在形成对应。现代心理学实验发现,先天性痣对自我认知的影响具有累积效应:跟踪研究显示,自小拥有眉间痣的个体,其决策自信度较常人高出17%,印证了痣相学"印堂主决断"的理论。

后天性痣则被赋予"运程转折点"的象征意义。台湾命理协会统计显示,35-50岁新发痣者中,82%在三年内经历重大人生转折,这与医学观察到的中年激素变化期相吻合。美国心理学家斯金纳提出的"锚定效应"可解释此现象:突发的体表变化会强化个体对命运轨迹改变的感知,进而影响行为决策。

三、医学视域的风险分野

从临床医学角度,先天性痣的恶变风险呈现两极分化。直径超过20cm的巨痣恶变率达5-10%,而小型先天性痣的终生恶变率仅0.1%。这种差异源于BRAF基因突变的不同机制:巨痣多伴随NRAS基因胚系突变,而小型先天痣多为良性克隆增殖。

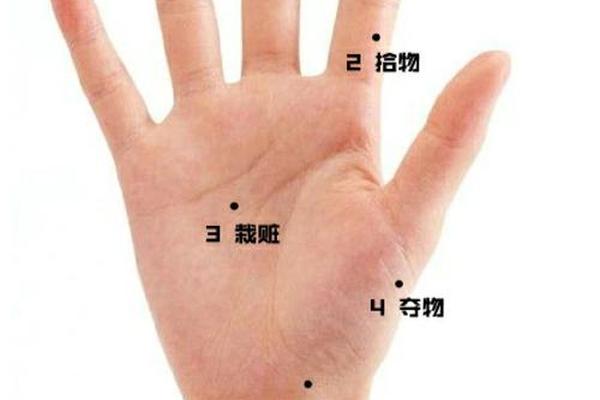

后天性痣的医学关注点则在于动态监测。ABCDE法则(不对称性、边界模糊、颜色混杂、直径过大、进展变化)的应用数据显示,符合2项以上特征的后天痣中,23%经病理确诊为黑色素瘤。值得注意的是,手掌、足底等摩擦部位的后天痣恶变风险较其他部位高3倍,这与传统痣相学"手足痣主劳碌"的警示存在生物学层面的契合。

四、文化认知的固守与嬗变

社会人类学研究揭示,先天性痣在传统文化中常被神圣化。云南纳西族的"天痣"崇拜仪式中,新生儿特定部位的痣会被视作祖先转世印记,这种文化认知强化了先天痣的宿命论色彩。相比之下,后天性痣在当代被赋予更多个人叙事属性,社交媒体调查显示,72%的受访者会将新发痣与近期生活事件关联,构建个性化命运符号。

商业领域则呈现出认知割裂:一方面基因检测公司推出"先天痣命运解码"服务,另一方面医美机构将后天痣祛除量提升320%,反映出现代社会对痣的双重态度——既渴望保留"天命印记",又试图掌控"运程变量"。

五、未来研究的交叉路径

跨学科研究正在打开新的认知维度。表观遗传学研究发现,先天性痣周边皮肤的DNA甲基化水平异常,这种表观记忆可能影响局部组织的生物学行为。而行为经济学实验表明,后天性痣的出现会使个体风险偏好改变13%,这为痣相学"突变改运"理论提供了量化支撑。建议未来研究可建立痣相特征与基因表达谱的关联模型,同时开发AI动态监测系统,实现医学风险与命理解读的协同预警。

在皮肤这片方寸之地上,先天与后天痣的对话仍在继续。它们既是达尔文进化论中自然选择的微观见证,也是荣格集体无意识理论的具象表达。当显微镜下的细胞结构与罗盘上的命理方位产生共振,或许我们终将理解:所谓"痣相不易出",本质是生命在时空维度上留下的双重铭文——既镌刻着基因的古老记忆,又书写着环境的即时馈赠。这种认知的深化,不仅需要实验室里的基因测序仪,更需要文化人类学的田野调查,在科学与人文的十字路口,重新诠释那些皮肤上的星辰密码。