A型血被称为胆汁质血型 A型血的人是什么血型的人生的

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 03:27:02

在古希腊医学家希波克拉底提出的体液学说中,"胆汁质"被描述为易怒、冲动且充满激情的性格特质,这种古老的气质分类竟在两千多年后与ABO血型系统中的A型血产生神秘关联。当代日本学者能见正比古在"血液人间学"中将A型血定义为完美主义与神经质的集合体,而民间更流传着"胆汁质血型"的标签。这种跨越时空的认知叠合背后,既有人类对简化认知的永恒追求,也暗含着科学探索与文化建构的复杂博弈。

历史渊源:体液学说的现代误读

希波克拉底的四体液理论将人体视为血液、粘液、黄胆汁与黑胆汁的动态平衡系统,其中黄胆汁占优者被归为胆汁质,表现为情绪易激、行事鲁莽。这一理论虽被现代医学证伪,但其气质分类框架却以惊人的生命力延续至今。20世纪初ABO血型系统的科学发现,恰逢日本社会寻求民族性格解释的需求,能见正比古等人将A型血与胆汁质强行嫁接,创造出"追求完美、神经敏感"的新型人格图谱。

这种跨时空的概念偷换实则违背科学逻辑。现代研究表明,胆汁质对应的黄胆汁概念源于古代医学对肝胆功能的朴素认知,而A型抗原的本质是红细胞表面特定糖蛋白的表达,二者在生物机制层面毫无关联。东京女子大学心理学教授安藤清指出,这种概念嫁接实质是将传统文化符号附着于现代科学发现之上的文化建构。

遗传机制:基因组合的必然与偶然

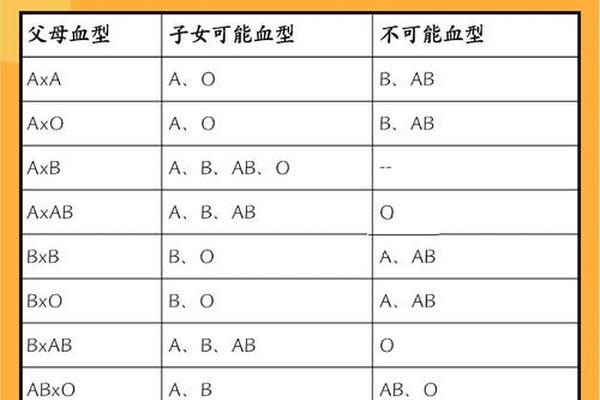

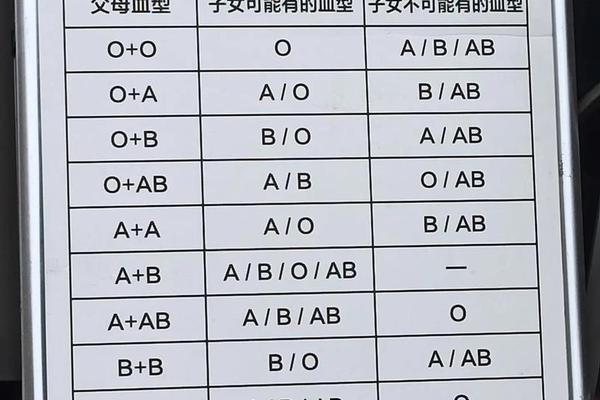

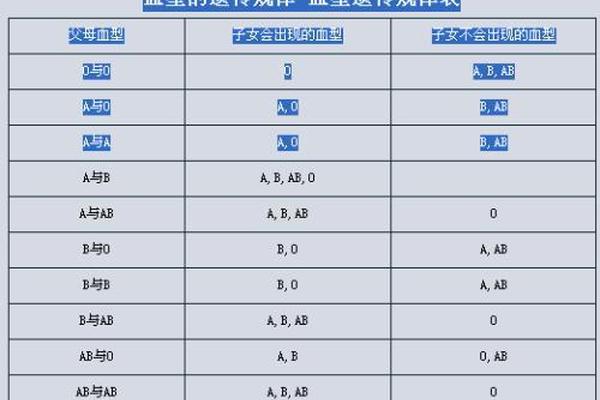

从遗传学角度看,A型血的产生遵循孟德尔定律。当父母基因型为AA×AO、AA×AB或AO×AB时,子女有50%-100%概率携带A型抗原。我国ABO血型分布数据显示,A型血占比约28%,这与长江流域古代农耕文明的基因延续密切相关。但基因传递存在意外情况,如"顺式-AB"现象可使O型与AB型父母诞下AB型子女,这种五十万分之一的基因重组提醒我们生命传承的复杂性。

血型遗传的确定性中蕴含着个体独特性。即便同属A型血群体,A1亚型与A2亚型在抗原表达强度上存在显著差异,后者因抗原性弱易被误判为O型。上海交通大学研究显示,A2亚型在华东地区出现频率达1.2%,这种微观差异导致输血医学中必须进行精细的交叉配型。

性格争议:科学证伪与文化惯性

针对血型性格论的实证研究持续百年却难获共识。日本九州大学绳田健悟团队分析万人级数据发现,血型与五大人格特质无统计学关联,所谓性格差异更多源于社会期待引发的自我实现预言。我国心理学家在376名大学生中的调查显示,76%受访者承认会不自觉地按照血型描述修正行为,这种心理暗示效应远超实际生物学影响。

但文化惯性仍在强化认知偏差。能见正比古提出的"A型血钻牛角尖"等特征,通过媒体传播形成社会刻板印象。韩国学者发现,在知晓血型信息的情境下,人们对"A型血同事"的细致度评分会系统性偏高15%,这种标签效应甚至影响职场晋升。台湾醒报调查显示,尽管85%民众了解科学结论,仍有63%在择偶时会参考血型匹配度。

健康关联:风险提示与个体差异

近年医学研究揭示出血型与疾病风险的微妙关联。马里兰大学研究显示,A型血人群早发性中风风险较其他血型高18%,这可能与凝血因子Ⅷ浓度偏高相关。我国胃癌流行病学调查发现,A型血群体患病风险较B型高25%,幽门螺杆菌更易附着于A抗原的特性或是诱因。但研究者强调,这些相对风险需结合吸烟、饮食等变量综合评估。

在传染病领域,A型血展现出矛盾特性。武汉金银潭医院数据显示,新冠易感性较O型高45%,但康复后抗体滴度也更高。这种生物学矛盾提示,简单的优劣判断可能掩盖进化选择的深层逻辑——血型多样性或是人类应对病原体变异的生存策略。

当我们剥离文化想象与科学事实的纠缠,A型血的本质回归到红细胞表面糖蛋白的生物学表达。血型遗传的确定性中孕育着生命密码的无限可能,疾病风险的统计学差异更应成为健康管理的参考而非宿命预言。未来研究需在基因-环境交互作用层面深入探索,同时警惕将群体特征粗暴移植到个体的认知陷阱。在解开生命奥秘的道路上,保持对复杂性的敬畏或许比追逐简化的答案更为重要。