血型a给b输血;A型B型相互输错血的后果

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 07:55:02

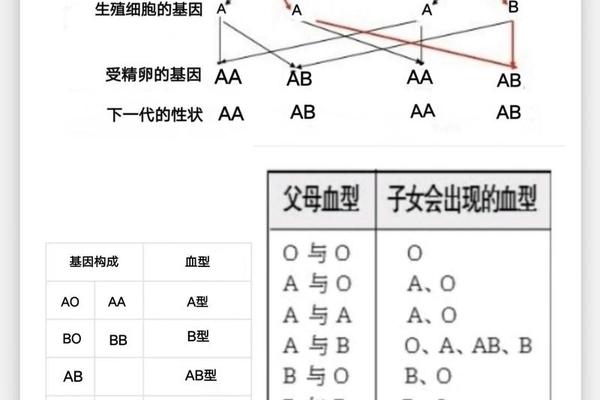

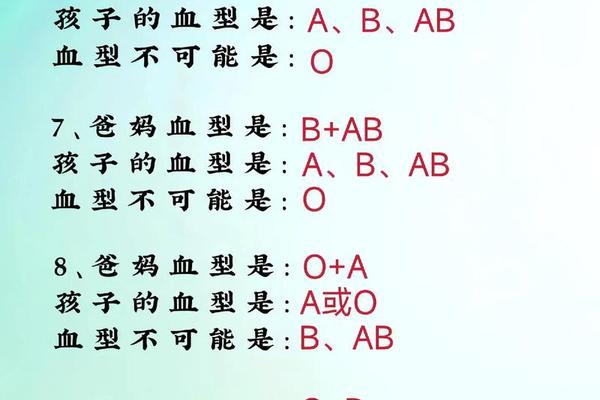

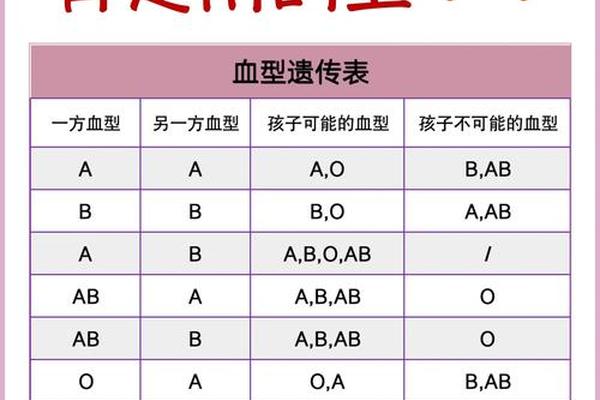

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血浆中抗体的特异性匹配。A型血的红细胞携带A抗原,其血浆中存在抗B抗体;B型血则携带B抗原并含有抗A抗体。当A型血输入B型受血者体内时,B型血浆中的抗A抗体迅速识别并攻击A抗原,通过抗原-抗体结合形成免疫复合物,激活补体系统。这一过程导致红细胞膜破裂,释放大量游离血红蛋白进入血液循环。实验数据显示,此类溶血反应在输注后30分钟内即可发生,游离血红蛋白浓度可达到200-300 mg/dL,远超正常范围(<5 mg/dL)。这种免疫级联反应不仅破坏红细胞携氧能力,更会触发全身性炎症反应,成为临床急症的重要诱因。

从分子层面看,A/B抗原的本质是糖蛋白末端连接的糖链结构差异。A抗原的末端为N-乙酰半乳糖胺,B抗原则为半乳糖。这种细微的化学结构差异足以被免疫系统精准识别。研究发现,抗A和抗B抗体属于IgM型免疫球蛋白,具有更强的凝集能力,可在生理盐水中直接引发红细胞凝集。当错误输血发生时,每毫升血液中约含250万-500万个异型红细胞,足以在数分钟内形成肉眼可见的凝集块。

二、急性溶血反应的临床表现

输注ABO不相容血液引发的急性溶血反应具有显著的阶段性特征。初期症状通常在输注后30-60分钟显现,患者出现寒战、高热(体温可达39-40℃)、腰背部剧烈疼痛等症状。这些症状源于补体激活产生的过敏毒素C3a和C5a,它们刺激肥大细胞释放组胺,引发血管扩张和神经末梢疼痛。例如在2019年英国某医院的案例中,19岁流产患者误输B型血后,首发症状即为胸部压迫感和呼吸困难。

随着溶血进展,患者将进入休克和多器官衰竭阶段。游离血红蛋白与一氧化氮结合导致血管张力丧失,收缩压可骤降至70 mmHg以下。血红蛋白管型堵塞肾小管引发急性肾损伤,实验室检查可见肌酐水平在24小时内升高至300 μmol/L以上,尿量减少至<0.5 mL/kg/h。凝血系统被大量红细胞碎片激活,血小板计数可下降至50×10^9/L以下,D-二聚体水平升高至>5000 μg/L,提示弥散性血管内凝血的发生。

三、免疫学与病理学后果

异型输血造成的免疫损伤具有持续性和系统性特点。补体系统激活产生的膜攻击复合物(MAC)不仅溶解红细胞,还会损伤血管内皮细胞,导致毛细血管渗漏综合征。研究发现,每输注200 mL不相容血液,可释放约50 g血红蛋白,远超结合珠蛋白的结合能力(正常血浆结合能力约1.5 g/L)。这些游离血红蛋白通过Fenton反应产生羟基自由基,造成脂质过氧化和DNA损伤。

在细胞水平,破碎的红细胞膜磷脂暴露促凝物质,激活外源性凝血途径。临床数据显示,约30%的严重溶血病例会并发急性呼吸窘迫综合征(ARDS),其机制与肺泡表面活性物质失活和中性粒细胞浸润相关。血红蛋白分解产生的胆红素在新生儿中可突破血脑屏障,引发核黄疸,这在妊娠期输血错误案例中尤为危险。

四、临床处置与风险管理

急性溶血反应的救治需要多学科协作。首要措施是立即停止输血,建立两条静脉通道,其中一条专门用于输注生理盐水维持肾灌注。英国国家医疗服务体系建议采用红细胞置换疗法,通过血细胞分离机在2小时内置换90%的异型红细胞,同时输注同型红细胞维持携氧能力。药物治疗方面,糖皮质激素(如甲泼尼龙1-2 mg/kg)可抑制补体激活,重组人C1酯酶抑制剂对补体介导的溶血有特异性阻断作用。

预防措施包括双人核对制度和电子化管理系统。2022年浙江大学研发的三维凝胶网络包裹技术,通过遮蔽红细胞表面抗原使异型输血成为可能,动物实验显示可使溶血反应发生率降低85%。美国血库协会(AABB)数据显示,实施条形码扫描系统后,输血错误率从1:12000下降至1:100000。临床操作中还需注意,O型血并非"万能血",其血浆中的抗A/B抗体仍可能引发溶血,仅能在紧急情况下输注洗涤红细胞。

ABO血型不相容输血引发的溶血反应,本质上是免疫系统对"非己"抗原的毁灭性攻击。从分子识别到器官衰竭的病理链条中,每个环节都印证着精准配型的重要性。当前临床实践中,电子交叉配血和微流控检测技术显著提升了安全性,但人为失误仍是主要风险源。未来研究应聚焦于通用型人工血液开发,如通过酶解法清除A/B抗原,或利用基因编辑技术构建通用供体细胞。加强医护人员的情景模拟培训,建立输血安全文化,方能在根本上守护生命红线。