a血型体质,a血型的人为什么少

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 01:32:02

在中国人口的血型分布中,A型血占比约28%,虽高于B型(24%)和AB型(7%),但远低于O型的41%。这一数据常引发公众对“A型血是否稀缺”的讨论。实际上,A型血并非最少,但其在医疗场景中的供需矛盾却尤为突出——全国血库中A型血的短缺现象频发,而AB型血的实际人口更少但需求相对较低。这种矛盾背后,既涉及血型遗传的生物学规律,也与A型血人群的体质特征、疾病易感性及社会行为模式密切相关。本文将从遗传学、地理分布、健康风险和社会行为四个维度,解析A型血的体质特征及其在人口统计学中的特殊表现。

遗传机制与进化选择

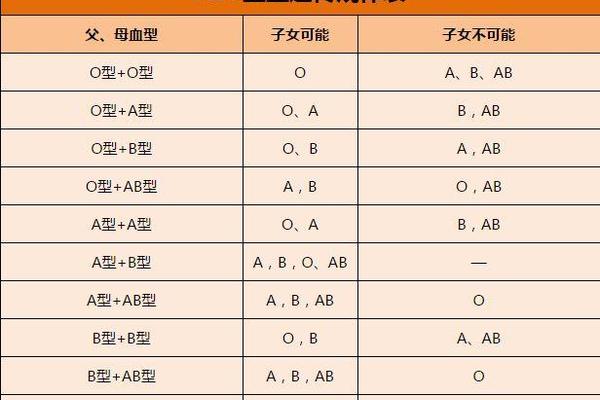

血型的遗传规律是理解A型血分布的基础。根据ABO血型系统的遗传规则,A型血的基因型为AA或AO。若父母均为A型(基因型AA或AO),子女可能为A型或O型;若父母一方为A型、另一方为O型,子女同样可能为A型或O型。这种遗传模式导致A型血在代际传递中存在概率波动。例如,华北地区的A型血比例(30%)高于华南(27%),可能与历史上的人口迁徙和基因混合有关。

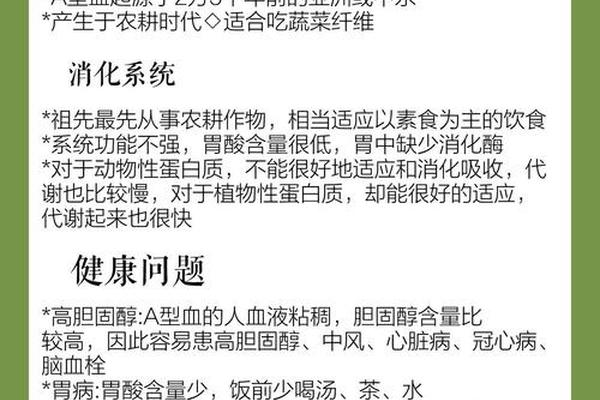

从进化视角看,A型血的出现晚于O型。研究表明,O型血是人类最古老的血型,而A型血约在2.5万年前的农业社会初期形成,其抗原特征可能与人类适应谷物饮食相关。东亚地区A型血比例较高(如华中地区达32%),而华南则偏低,这与不同地域的农业文明发展程度存在关联。例如,长江流域作为中国农耕文明的核心区域,A型血人群的免疫系统可能更适应以谷物为主的食物结构。

地域差异与疾病易感性

A型血的分布呈现显著的地域性特征。长江流域的A型血比例接近30%,而华南地区仅27%,西藏甚至低至20%。这种差异可能与历史上的民族迁徙和自然选择有关。例如,北方游牧民族B型血比例较高,而中原农耕民族以A型血为主,反映出不同生存环境对血型分布的影响。

疾病风险差异进一步塑造了A型血人口的分布格局。多项研究指出,A型血人群对消化系统疾病(如胃癌、溃疡)和心血管疾病的易感性更高。日本学者发现,A型血男性前列腺癌术后复发率高达35%,而O型仅为15%。A型血人群的血清免疫球蛋白水平较高,虽增强了抗病毒能力,但也增加了自身免疫性疾病的发病风险。这些健康特征可能间接影响A型血人群的生存率和生育选择,从而在长时段内影响人口比例。

社会行为与献血困境

社会行为模式是解释A型血“显性稀缺”的关键因素。心理学研究显示,A型血人群性格偏谨慎敏感,对疼痛和风险的耐受度较低,可能导致献血意愿相对较弱。数据显示,中国献血人群中A型血比例低于实际人口占比,加剧了血库供应紧张。

医疗需求放大了A型血的短缺矛盾。A型血可同时供给A型和AB型患者,而AB型仅占人口的7%,导致A型血临床消耗量远超AB型。A型血人群因消化系统疾病高发,手术输血需求较高,进一步加剧供需失衡。这种“需求刚性”与“供给弹性不足”的矛盾,使得A型血短缺成为公共卫生领域的长期挑战。

A型血在中国人口中的比例虽非最低,但其特殊的体质特征、疾病风险和社会行为模式,共同塑造了其在医疗场景中的“稀缺性”表象。从遗传学角度看,A型血的分布受进化选择和地域文化双重影响;从健康视角看,其疾病易感性可能通过自然选择影响人口结构;从社会行为看,性格特质与献血文化的互动加剧了供需矛盾。

未来研究可进一步探索以下方向:一是A型血人群的精准健康管理策略,例如针对消化系统和心血管疾病的早期筛查;二是通过公共卫生宣传提升A型血人群的献血参与度;三是结合基因组学和大数据分析,揭示血型与疾病关联的分子机制。理解A型血的特殊性,不仅有助于优化医疗资源配置,也为人类遗传多样性研究提供了重要视角。