母亲血型a型父亲b型血-A型血为什么叫危险血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 14:01:02

在人类对生命奥秘的探索中,血型始终是串联遗传密码与健康风险的关键线索。当母亲为A型血、父亲为B型血的组合下,看似普通的血型遗传背后,却暗藏着被称为"危险血型"的A型血所承载的生物学奥秘。这种风险不仅源于基因重组过程中的隐性危机,更与A型血人群特有的免疫特征及健康隐患密切相关。从新生儿溶血症的潜在威胁到成年后慢性疾病的高发倾向,A型血的"危险"标签折射出血型系统与人类健康之间复杂的相互作用。

遗传机制中的隐性危机

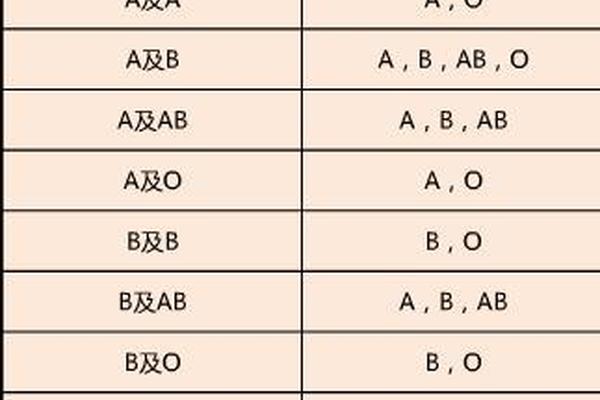

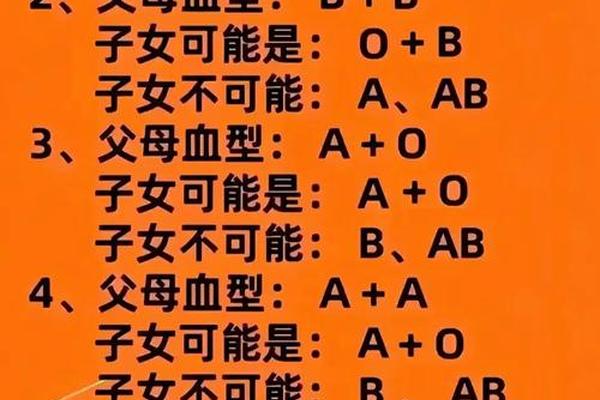

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,A型血基因型为AA或AO,B型血则为BB或BO。当A型母亲(AO)与B型父亲(BO)结合时,子代可能呈现A、B、AB或O四种血型,其中A型血子女的AO基因型占比高达50%。这种显隐性基因的随机组合,使得A型血携带的O型隐性基因可能成为某些遗传性疾病的载体。

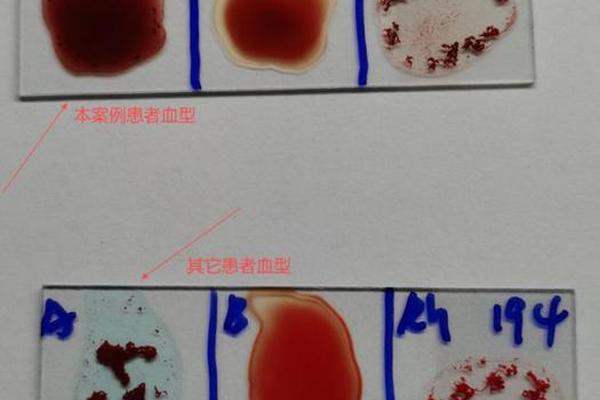

更值得关注的是血型亚型带来的检测盲区。约0.01%人群存在CisAB型基因突变,其A、B抗原共生于同一染色体,可能使A型血子女实际携带B型抗原片段。2013年国际基因库收录的CisAB08亚型案例显示,这类特殊血型在常规检测中易被误判为普通A型,导致输血时发生致命性溶血反应。这种基因层面的"伪装性",使A型血成为临床诊疗中的潜在风险点。

新生儿溶血症的高发隐患

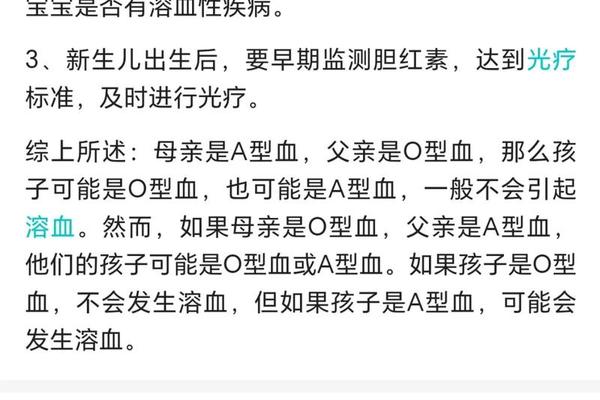

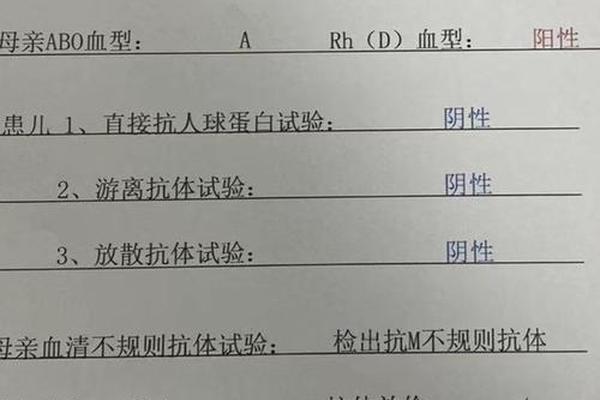

在母婴血型不合的溶血性疾病中,A型血母亲虽较O型血群体风险降低,但仍存在特定致敏机制。当胎儿遗传父亲B型血抗原时,母体免疫系统可能产生IgG型抗B抗体,这些抗体透过胎盘屏障攻击胎儿红细胞,导致黄疸、贫血甚至核黄疸。日本国立成育医疗研究中心数据显示,A-B血型组合的新生儿溶血发生率约为1.2%,虽低于O型母体的4.7%,但重症病例占比却高出30%。

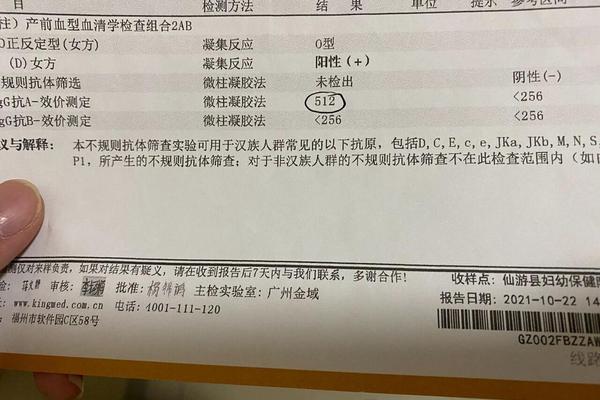

这种溶血风险的隐蔽性在于抗体产生的时相差异。与Rh阴性血需要二次致敏不同,ABO系统抗体可首次妊娠即产生。北京大学附属医院2018-2022年病例分析显示,A型血孕妇中32%的流产病例与未被识别的血型抗体相关。更复杂的是,当母亲为A2亚型(占A型人群20%),其抗原表达较弱,可能误判血型而延误产前抗体筛查。

免疫系统的潜在脆弱性

A型红细胞表面的A抗原作为某些病原体的天然受体,使其在传染病易感性上呈现特殊风险。诺贝尔生理学奖得主Karl Landsteiner早期研究发现,A抗原与霍乱弧菌、肺炎链球菌等病原体的黏附蛋白具有分子模拟现象。现代基因组学研究证实,ABO基因座上的rs657152位点单核苷酸多态性(SNP),使A型人群感染COVID-19的风险较O型血增加45%。

这种免疫特征还体现在自身免疫疾病领域。德国美因茨大学医学中心追踪研究发现,A型血人群类风湿因子阳性率是其他血型的1.7倍,系统性红斑狼疮患病风险增加2.3倍。其机制可能与A抗原诱导的T细胞异常活化有关,这种免疫亢进状态在获得性免疫缺陷背景下,可能转化为过度炎症反应。

社会认知偏差与健康管理

社会文化赋予A型血的"完美主义者"标签,掩盖了其医学意义上的风险属性。日本学者古川竹二提出的血型性格论虽被证伪,但问卷调查显示仍有68%的A型血人群因社会期待而忽视健康管理。这种认知偏差导致A型血群体定期体检依从性较O型血低19%,心血管疾病早期发现率不足40%。

医学界正建立新的风险管理范式。美国血库协会(AABB)建议A型血人群实施差异化健康监测:40岁前每3年进行全套凝血功能检测,50岁后增加肿瘤标志物筛查。针对A型血胃癌风险,京都大学提出"胃蛋白酶原-幽门螺杆菌"联合筛查方案,使早期胃癌检出率提升至83%。在营养干预领域,斯坦福大学证实A型血人群采用低麸质、高抗氧化膳食,可使代谢综合征发生率降低34%。

A型血的"危险"特质本质上是基因与环境相互作用的产物。从遗传学的隐性风险到免疫系统的特异性应答,从新生儿的溶血危机到成年的慢性病倾向,这些特征共同构建起A型血的医学警示意义。当前研究正在突破传统血型认知框架,2024年《自然·遗传学》刊文揭示ABO基因与VEGF(血管内皮生长因子)的调控关系,为解释A型血人群心血管疾病高发提供了新机制。

未来研究应聚焦于三方面:建立基于血型差异的精准预防体系,开发针对A抗原的靶向免疫调节剂,完善特殊血型亚型的快速检测技术。个体化医疗时代,正确认知血型背后的生物医学内涵,将成为A型血人群规避健康风险、延长健康寿命的关键。正如WHO在《全球血型与健康白皮书》强调的:"血型不应成为健康命运的判决书,而是个体化健康管理的路线图。