a和b和ab血型的社会(12333查血型入口)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-18 12:20:02

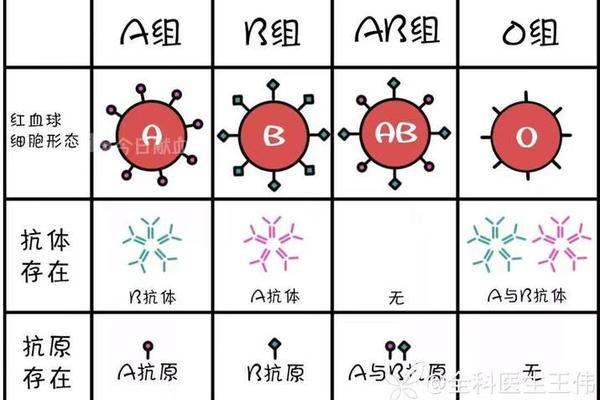

人类对血型的探索从未止步于医学领域。从日本企业招聘偏好A型血员工,到韩国婚恋市场对B型血男性的偏见;从A型血中风风险研究登上《神经学》期刊,到AB型血性格双重性引发心理学争议——A、B、AB血型群体正在形成独特的社会图景。在12333等公共服务平台开放血型查询入口的今天,这种基于生理特征的社会认知正悄然重构人际关系网络。

文化建构的血型符号

东亚社会将血型标签推向极致。日本三菱电机曾组建AB型创意团队,京都甜点公司则偏好A型与B型营业员,这种将血型与职业能力挂钩的现象,源自1927年古川竹二提出的血型气质论。研究显示,38%的日本男性择偶首选A型血,而韩国电影《我的B型男友》更将血型偏见推至高潮,40%女性公开表示拒绝B型血伴侣。

这种文化现象背后是群体认知的异化。日本学者绳田健悟的万人调查发现,血型与性格关联度仅为统计学噪音,但社会仍执着于用ABO抗原定义人格。就像星座占卜的现代化身,血型标签成为简化人际判断的工具,却也导致A型血在职场被贴上"保守"标签,AB型血在婚恋市场遭遇认知分裂。

健康维度的科学争议

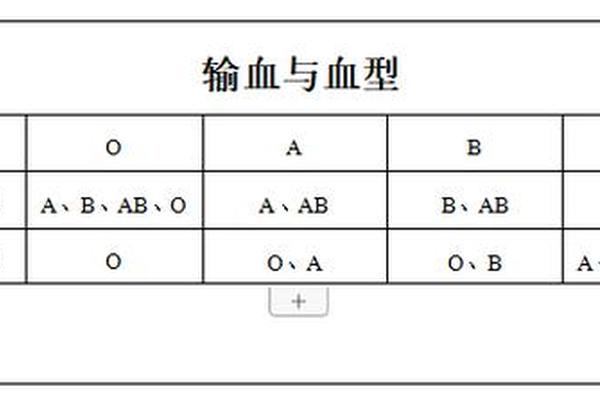

医学界对血型与疾病的关联性研究呈现矛盾图景。美国马里兰大学对60万人的研究表明,A型血早发中风风险较O型血提升18%,凝血因子差异可能是诱因。而《中国季刊》数据显示,中国医疗重镇的血液供给模式差异,恰好与不同血型人群的地域分布形成隐秘关联。

这种生理-社会的双重影响在癌症领域尤为显著。台湾地区33万人的队列研究显示,A型血胃癌发病率高出其他群体20%,AB型血卵巢癌患者生存期更短。但上海血液中心专家强调,这些数据不应成为"血型宿命论"的佐证,慢性炎症等中介变量可能才是真正的致病桥梁。

职场生态的隐形壁垒

日本《AERA》杂志揭示的血型招聘歧视令人震惊:传统企业将B型血视为"不稳定因素",AB型血常被排除在管理岗位之外。这种偏见建立在错误归因之上——将O型血占比44%的生物学事实,曲解为"适者生存"的职场进化论。

奥地利学者的跨文化研究揭穿这种认知谬误。维也纳大学博士后管玥在其血液供给研究中发现,组织效率取决于制度设计而非献血者血型。当中国企业开始关注血型与岗位匹配度时,更应警惕这种伪科学判断对人才流动的扭曲。

身份认同的认知重构

在ABO血型系统发现123年后,年轻群体正创造新的解读范式。网络文学将AB型血喻为"星际联盟的变异体",B型血被戏称为"社会Omega",这种解构既是对传统标签的反叛,也折射出血型认知的代际差异。当12333平台提供便捷查询服务时,我们更需思考:在获得血型信息的瞬间,是否也在无意识中接受了某种社会编码?

未来研究需要突破现有范式。日本学者安藤清建议建立血型认知的动态模型,追踪标签化过程的社会传播机制。中国学者则可借鉴管玥的血液政治学研究路径,探讨血型认知如何与公共服务政策产生交互。唯有打破生理特征与社会属性的粗暴对应,才能实现从"血型决定论"到"血型认识论"的跨越。

血型社会的镜像是现代文明的认知试纸。从医学数据到文化符号,从职场壁垒到身份焦虑,ABO抗原系统早已超越生理范畴。在科学理性与人文关怀的双重维度下,我们既要承认血型研究的医学价值,更需警惕其成为新的社会分层工具——毕竟,决定人类命运的从来不是红细胞表面的抗原,而是我们如何看待这些差异的智慧。