a阴性血型聪明吗 A型血为什么叫贵族血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-19 05:48:02

人类对血型的探索从未停止,从输血安全到疾病易感性,再到性格与智商的关联性,这种由红细胞表面抗原差异引发的分类系统,始终牵动着公众的好奇心。在众多讨论中,A型血因其被称为“贵族血”的特殊标签备受关注,而关于A阴性血型(即Rh阴性A型)是否具有智力优势的传闻也引发争议。这些说法究竟是基于科学事实,还是文化建构的产物?答案或许远比表面更加复杂。

一、贵族血的历史溯源

A型血被称为“贵族血”的说法,最早可追溯至欧洲封建社会的阶级结构。研究发现,英国王室自13世纪起,多数成员为A型血,西班牙哈布斯堡王朝的统治者也普遍携带该血型。这种集中分布源于贵族阶层为保持血统纯正而长期内部通婚,导致基因池相对封闭,特定血型基因得以高频留存。值得注意的是,A型血并非真正稀有(全球占比约30%),其“贵族”标签更多与历史权力象征绑定,而非生物学意义上的稀缺性。

文化心理学研究进一步揭示,A型血人群常被赋予“责任感强”“严谨自律”等特质,与贵族阶层推崇的品格高度契合。例如日本传统观念中,A型血与武士道精神中的忠诚、秩序感产生关联;韩国社会则将其与美学修养相联系。这种社会认知的塑造,使得A型血逐渐超越医学范畴,成为某种文化身份的隐喻。

二、健康优势的双面性

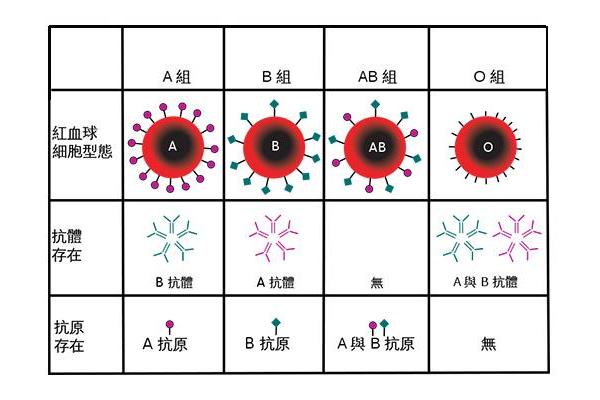

医学研究显示,A型血在疾病抵抗力方面呈现矛盾特征。一方面,其对疟疾、胃癌等疾病的免疫能力显著优于其他血型,这或许与A抗原在病原识别中的特殊作用有关。但A型血人群患冠心病风险比O型血高5%,深静脉血栓发生率更是高出51%。这种差异源于A型血液中较高的凝血因子Ⅷ水平和低密度脂蛋白浓度,使得心血管系统更易受损。

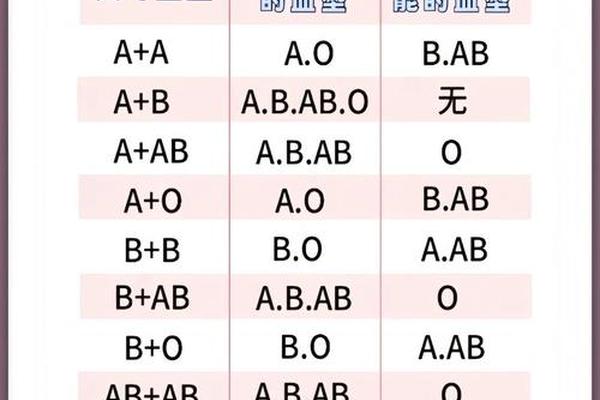

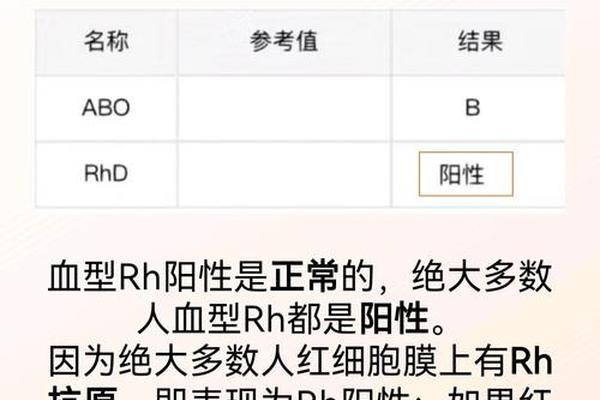

在输血医学领域,A型血的兼容性特征强化了其特殊性。作为ABO系统中抗原类型最复杂的血型之一,A型血患者只能接受A型或O型血液,而A阴性(Rh阴性)血型更因全球仅1%的占比成为“熊猫血”。这种医学意义上的稀缺性,与历史上的贵族血统论形成微妙呼应,但本质上反映的是免疫系统的生物学特性,而非社会阶层的优越性。

三、智商争议的科学解构

关于A阴性血型与智商的关联,现有研究并未提供可靠证据。大规模人群调查表明,ABO血型系统与智力水平无统计学相关性,而Rh阴性作为独立遗传系统,其出现概率与智商测试结果更无直接联系。所谓“高智商血型”的传言,可能源于对AB型血(全球占比9%)人群的误解——因其兼具A、B抗原的复杂性,早期研究误将其认知灵活性等同于智力优势。

神经科学领域的最新发现进一步消解了血型决定论。大脑灰质密度、神经网络连接效率等真正影响智力的生理指标,与血型抗原的蛋白质结构分属不同系统。即便某些区域性统计显示AB型血在高知群体中占比略高,也需考虑样本偏差和文化教育因素的干扰,而非简单归因于血型本身。

四、社会认知的建构与反思

血型文化的流行,本质上是人类寻求自我认知标签的心理投射。在日本,血型性格学说催生出超过1000种相关书籍,形成产值数十亿日元产业链。这种社会现象反映出现代人对简化分类的依赖——通过将复杂人格特质简化为A、B、O、AB四种类型,获得对自我与他人的速记式理解。但值得注意的是,多数“血型性格论”研究缺乏双盲实验设计,其结论往往基于主观问卷而非客观测量。

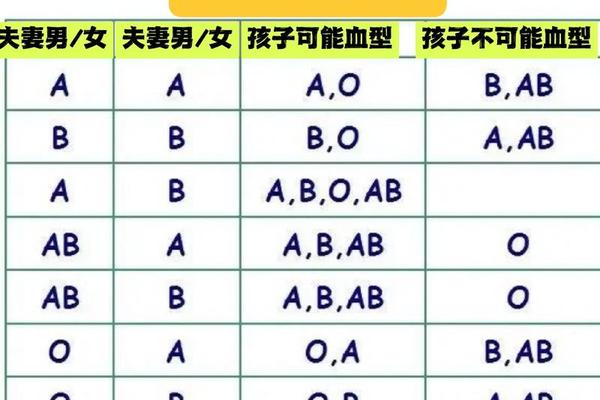

从公共卫生视角审视,过度强调血型特殊性可能带来潜在风险。例如部分A型血人群因相信“贵族血”的抗病优势,忽视健康管理;或某些家长执着于“优化”后代血型,催生非理性的婚恋观念。医学界呼吁建立基于循证医学的科普体系,将血型研究严格限定在输血安全、器官移植等临床领域。

解开A型血“贵族”标签的密码,需要穿透历史迷雾与科学真相的双重滤镜。当我们将血型从文化想象的桎梏中剥离,便会发现其本质是生物进化留下的免疫印记——既非阶级符号,亦非智力凭证。未来研究应聚焦血型抗原与特定疾病的分子作用机制,而非继续在社会科学领域进行牵强附会。对于个体而言,与其纠结于血型预设的命运剧本,不如关注可干预的生活方式因素,毕竟健康与智慧的真正密钥,始终掌握在每个人自己手中。