根据父母的血型组合(父亲A型,母亲O型),存在发生ABO血型不合导致新生儿溶血病的风险。以下是具体分析及建议:

1. ABO血型不合的机制

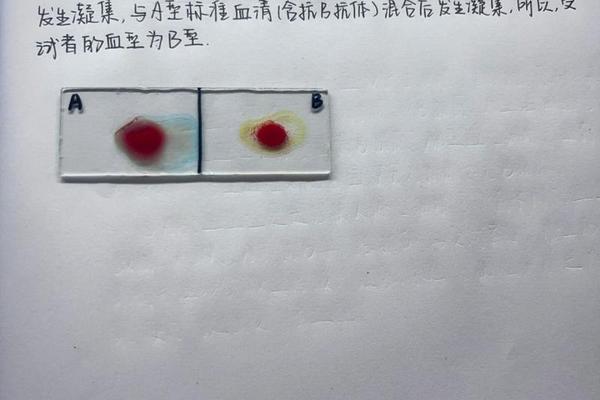

当母亲为O型血(不含A、B抗原),胎儿遗传父亲的A型抗原时,母体可能因胎儿红细胞进入母体循环而产生抗A抗体(IgG型)。这些抗体通过胎盘进入胎儿体内,与胎儿红细胞上的A抗原结合,导致红细胞破坏,引发溶血。

由于O型血母亲体内天然存在抗A、抗B抗体(IgM型),部分可能转化为IgG型抗体,因此ABO溶血病可能发生在第一胎。

2. 发生概率与严重程度

概率:约15%的妊娠可能发生ABO血型不合,但仅4%会发展为临床溶血症。

症状:多数ABO溶血病症状较轻,主要表现为黄疸(出生后24-48小时内出现),少数可能出现贫血或胆红素脑病(核黄疸)。

预后:及时治疗(如蓝光照射、药物治疗)后,大多数患儿预后良好,较少遗留神经系统后遗症。

3. 孕期监测与干预

抗体效价检测:建议从孕16周开始定期监测母体抗A抗体效价。若效价≥1:64,提示溶血风险较高,需加强监测。

B超检查:孕18周后可通过胎儿大脑中动脉血流峰值评估贫血风险,若发现胎儿水肿或严重贫血,需考虑宫内输血。

干预措施:若抗体效价过高,可口服中药(如茵陈冲剂)或进行血浆置换,但后者费用较高且效果短暂。

4. 分娩与新生儿处理

分娩时机:若胎儿无贫血或其他异常,可按正常产科原则处理;若存在严重溶血风险,可考虑提前剖宫产。

新生儿监护:出生后需密切监测黄疸指数(胆红素水平),若超过安全阈值(如>20 mg/dL),需立即进行蓝光治疗或换血治疗。

5. 其他注意事项

Rh血型的影响:若母亲同时为Rh阴性血,需额外关注Rh溶血风险(较ABO溶血更严重)。但汉族人群中Rh阴性比例极低(<0.5%),通常无需过度担忧。

既往流产史:若母亲曾有不明原因流产或死胎,建议孕前进行血型抗体筛查,必要时进行免疫治疗。

父母血型为A型(父)和O型(母)时,需警惕ABO溶血病风险,但总体发生率低且症状较轻。建议孕期定期监测抗体效价,分娩后新生儿密切观察黄疸情况。若母亲为Rh阴性血,需额外关注Rh溶血风险并遵循医生指导进行预防(如注射抗D免疫球蛋白)。